Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Психологи СПбГУ проследили механизм выделения главных признаков понятий и его связь с речью

Психологи Санкт-Петербургского государственного университета проследили механизм выделения главных признаков объекта, - центральный для успешного мышления. Также они выяснили, насколько его успешность зависит от взаимодействия вербальных и образных процессов. Результаты исследования помогут усовершенствовать методики развития понятийного мышления, дефицит которого в последнее время наблюдается как у школьников, так и у образованных взрослых.

Статья о работе психологов опубликована в журнале «Психологические исследования». Благодаря существованию речи человеческое мышление может функционировать с помощью абстрактных знаков. Словесные конструкции разной степени абстрактности позволяют картине мира одного человека стабилизироваться и синхронизироваться с картиной мира другого. Это дает людям возможность совместно принимать решения и выполнять разнообразные задачи.

При этом образные структуры по-прежнему присутствуют в нашем мышлении на правах альтернативного «языка», позволяющего собирать с помощью слов воедино разобранные компоненты мысли. Другими словами, мышление осуществляется на двух «языках»: словесно-логическом и образном. Первый — больше про операции анализа, второй — синтеза. Полноценный перевод с одного «языка» на другой, без потерь содержательно важных единиц мысли важен для успешного и продуктивного мышления.

«В основе нашего исследования лежал вопрос — как работа словесно-логического языка влияет на точность создаваемого мышлением образа, — рассказывает один из авторов исследования, аспирант кафедры общей психологии СПбГУ Надежда Новиковская. — В качестве стимульного материала мы использовали конкретные и абстрактные понятия.

Считается, что абстрактные понятия в большей степени представлены «обескровленными» словами и знаками языка, а конкретные — элементами сенсорного и моторного опыта человека. Например, нам легко актуализировать в сознании понятие «ёжик», вспоминая маленького колючего зверька, фыркающего в кустах на даче. Гораздо сложнее дела обстоят с каким-нибудь абстрактным понятием — таким как, например, «решение»».

Психологи просили респондентов вербализовать значение нескольких заранее отобранных понятий, написав к ним короткие эссе или дав им письменные определения. Процедура должна была активировать словесно-логический «язык» мышления. Для того чтобы активировать образный «язык», они просили участников изображать понятия с помощью пиктограмм (знаков, отображающих важнейшие узнаваемые черты предмета). Участники были разделены на несколько групп, различающихся порядком выполнения заданий: пиктографирование и написание определения или эссе.

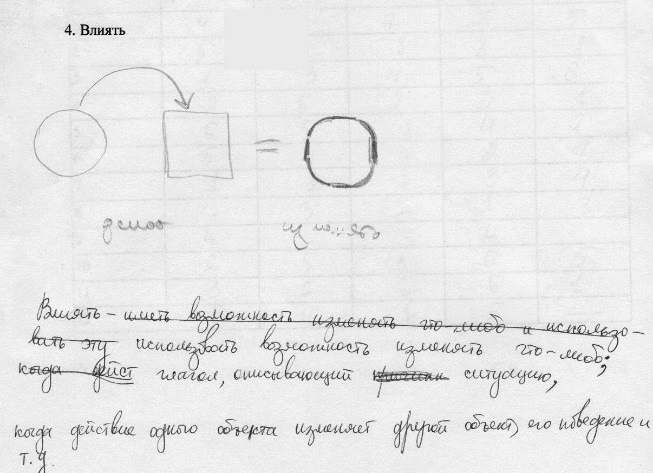

С помощью многоступенчатой процедуры экспертизы психологи выделили ключевые признаки стимульных понятий. Например, для понятия «влиять» ключевыми признаками стали следующие: первый — наличие двух автономных участников процесса, которых связывает второй признак — воздействие одного участника на другого, а причиной изменений в одном участнике являются изменения в другом — это третий признак.

Далее авторы исследования анализировали, какие из этих признаков присутствуют в рисунках и текстах испытуемых. Они предполагали, что написание текста поможет активировать необходимые признаки, что, в свою очередь, позволит участникам нарисовать более полные и точные пиктограммы. «Оказалось, что вербализация не улучшает качество изображений, а пиктографирование не помогает написанию более точных текстов.

Однако, если мышление «плодотворно поработало» на одном «языке», то с большой вероятностью с другим «языком» история повторится. Это означает, что высокий уровень понимания предполагает тесное сотрудничество словесных и образных компонентов интеллектуальной деятельности. Вывод: если хотите развить что-то одно, развивайте все вместе», — отмечает Надежда Новиковская.

Вербализовать понятия испытуемым в среднем оказалось проще, чем изображать их графически, при том что их не просили рисовать красивые картинки — нужно было лишь отобразить важные со смысловой точки зрения признаки. По мнению автора исследования, это может объясняться тем, что мы живем в эпоху «мемов» и «сторис» и привыкли обрабатывать готовый визуальный контент. При этом создание собственного контента превратилось в сложную и непривычную для большинства задачу.

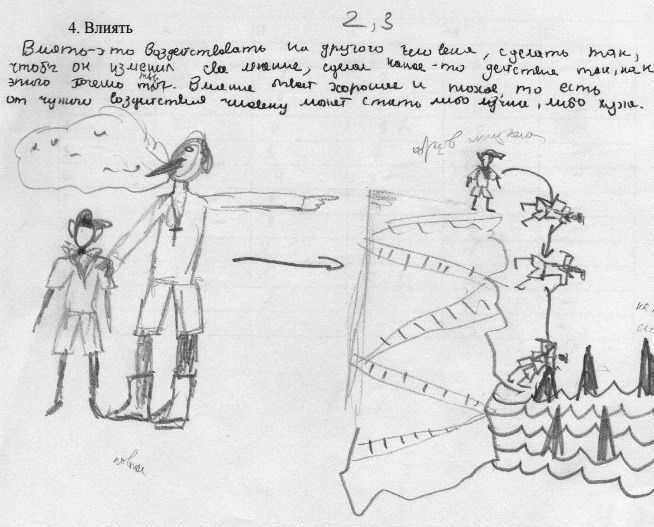

По словам руководителя исследования, доцента кафедры общей психологии и сотрудника лаборатории поведенческой нейродинамики СПбГУ Ольги Щербаковой, на первом рисунке понятие «влиять» проиллюстрировано с помощью конкретного примера, ограниченного социально-психологическим контекстом. В данном случае передана идея отношений «доминирование-подчинение», но более общее по отношению к ней понятие влияния остается не раскрытым за счет преимущественной ориентации автора на частные признаки.

На втором рисунке понятие «влиять» представлено иначе. С помощью экономичных графических средств передана основная с точки зрения содержания идея: изменение одного объекта в результате воздействия на него другого. «Важно помнить, что оживить образные компоненты мышления помогает чтение длинных текстов и фантазирование с опорой на объект», — советует психолог.

Неожиданностью для исследователей стало то, что люди лучше понимают смысл абстрактных понятий, чем конкретных, несмотря на то, что последние, на первый взгляд, кажутся более простыми и интуитивно ясными. По мнению ученых, вполне вероятно, что конкретные понятия настолько сильно «прилипли» к бытовым контекстам, что мысленно отделить их от привычных ситуаций использования, чтобы пристально проанализировать содержание, становится сложно.

Другими словами, мы легко оперируем конкретными понятиями в повседневной жизни, употребляя их автоматически и не слишком задумываясь об их значении. В результате выделить важные признаки этих понятий оказывается нелегко. Часто это выражается в том, что люди графически изображают или описывают словами какой-нибудь один, не самый значимый признак понятия или используют стереотип, не понимая его значения.

«Абстрактные понятия «живут» среди себе подобных, их активация связана с работой мышления на более высоких уровнях обобщения, поэтому их понимание происходит более эффективно. Можно предположить, что попытка нашего мышления экономить ресурс, используя один и тот же ментальный шаблон для представления привычных вещей, приводит к тому, что значимые признаки понятий иногда теряются, — объясняет Ольга Щербакова.

— Вывод, с которым согласятся многие практикующие психологи: ошибки, мешающие нам жить, прячутся в наших самых привычных и знакомых мыслях. А выражение «увидеть в новом свете» — на самом деле про то, что смена контекста помогает нам обнаружить нечто важное, чего мы раньше не замечали».

Результаты исследования могут быть использованы в образовательной деятельности для развития понятийного мышления, дефицит которого в последнее время наблюдается как у школьников, так и у образованных взрослых. Продолжение работы авторы видят в качественном анализе стратегий пиктографирования понятий разной степени обобщенности и изучении нейрокогнитивных основ функционирования индивидуальной понятийной системы. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19- 313-51016.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно