Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В ИФХЭ РАН провели исследование, которое поможет оценить безопасность захоронения радиоактивных отходов

Ученые лаборатории радиационного контроля и экологических проблем обращения с радиоактивными и токсичными отходами ИФХЭ РАН исследовали диффузионно-сорбционные характеристики глинистых материалов, которые используются для создания защитных барьеров при изоляции радиоактивных отходов (РАО). Впервые были выявлены закономерности поровой диффузии из растворов различного солевого состава для ряда радиоактивных элементов. Результаты работы не только дополняют теоретические представления о геохимических процессах миграции техногенных радионуклидов, но и могут быть использованы для обоснования радиационной безопасности инженерных объектов.

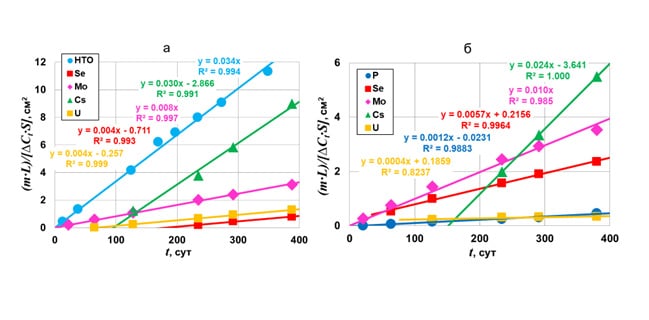

Методом сквозной диффузии при комнатной температуре исследована миграция радиоактивных элементов в образцах глинистых материалов различного минерального состава в процессе поровой диффузии из модельных растворов: подземных вод и выщелата фосфатного стекла с общим содержанием солей до 500 мг/л. Изучение диффузии и сорбции радионуклидов из выщелата фосфатного стекла (основной накопленной в России кондиционной матрицы для консервации РАО) позволяет понять процессы, которые могут происходить в создаваемом в Красноярском крае пункте глубинного захоронения (ПГЗРО) в течение длительного времени после его заполнения.

Вместе с радиоактивными изотопами (3H, 99Tc, 137Cs, 133U) в экспериментах использовались их химические аналоги – имитаторы: Se, Br, Mo, Cs, U, в том числе стабильные изотопы тех же радиоактивных элементов. В качестве барьерных материалов изучались промышленные продукты из глинистого сырья перспективных месторождений: восковидного бентонита Камалинского месторождения (Красноярский край), бентонита месторождения “10-й Хутор” (Хакасия), полиминеральной огнеупорной глины и каолина Кампановского месторождения (Красноярский край), а также глинистый заполнитель из зоны трещиноватости во вмещающих породах ПГЗРО, отобранный с глубины 500 метров от поверхности из керна разведочной скважины.

Глинистые материалы различного минерального состава широко используются для ограничения миграции радионуклидов при консервации и захоронении радиоактивных отходов. Прежде всего, они сводят к минимуму конвективный массоперенос радионуклидов фильтрующимися порово-трещинными подземными водами — самый опасный для распространения радиационного загрязнения. При отсутствии фильтрации подземных вод глиняные барьеры эффективно замедляют диффузионную миграцию радионуклидов в поровых растворах, на которую влияют самые разные факторы: пористость материала, содержание в нем набухающих глинистых минералов группы смектитов, концентрация радионуклида в поровом растворе, кислотность раствора, суммарная концентрация солей, окислительные условия и так далее.

«Никакие глиняные барьеры не способны полностью предотвратить миграцию радионуклидов в долгосрочной перспективе, однако они могут существенно ее замедлить, а часть радиационного загрязнения прочно зафиксировать благодаря своим сорбционным свойствам, — рассказал один из авторов работы, ведущий научный сотрудник лаборатории, кандидат геолого-минералогических наук Константин Валентинович Мартынов. – Наша задача – подобрать состав барьерного материала так, чтобы конвективный и диффузионный перенос происходили как можно медленнее, а сорбционная задержка была как можно больше. Данное исследование дополняет массив экспериментальных результатов о диффузии элементов в поровом растворе глинистых материалов, потенциально пригодных для создания защитных барьеров при захоронении и консервации радиоактивных отходов».

Частицы смектитов при взаимодействии с растворами различного солевого состава набухают в разной степени, поэтому пористая структура глины меняется с изменением состава раствора. Эксперименты показали, что состав раствора практически не влияет на диффузию молибдена и цезия, однако он оказался решающим для селена и урана.

«Выяснилось, что диффузионное поведение молибдена и цезия в поровых растворах глинистых материалов одинаково, как для подземной воды, так и для выщелата фосфатного стекла, — сказал Константин Валентинович. – Но селен и уран в растворах с различным солевым составом ведут себя по-разному. Это касается и сорбции на глинистых минералах, и диффузии в поровом растворе. Для описания диффузии селена и урана в разных средах требуется применять разные численные модели в зависимости от пористости, концентрации радиоактивного элемента и минерального состава глины».

Полученные результаты могут быть использованы для расчетов миграции радионуклидов для конкретных условий и оценки безопасности инженерных сооружений по консервации и захоронению радиоактивных отходов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.

Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно