Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые исследовали процессы образования сажи из углеводородов

Исследователи из Объединенного института высоких температур РАН и МФТИ изучили сажеобразование в ходе пиролиза углеводородов. Итоги работы ученых можно использовать при моделировании процессов горения и производстве технического углерода.

Результаты исследований опубликованы в журнале «Кинетика и катализ». На большинстве промышленных предприятий применяют углеводородное топливо. В ходе его сгорания или пиролиза выделяется тепловая энергия и вредные вещества, в частности, сажа. Сажа представляет собой наночастицы аморфного углерода.

Любопытно, что в русском языке слово «сажа» ассоциируется исключительно с отходом. При этом есть заводы по производству сажи, только в этом случае ее именуют техническим углеродом. Характеристики технического углерода: размер частиц, плотность и пористость — зависят от условий его получения.

Оптимизация процессов горения углеводородов позволит снизить выбросы сажи, которая оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Кроме того, на предприятиях, где производят технический углерод, необходимо прогнозировать свойства углеродных наночастиц. Благодаря этому будет получен товарный продукт с нужными характеристиками. Данные обстоятельства мотивировали ученых из ОИВТ РАН и МФТИ изучить закономерности образования сажи при пиролизе органических веществ, включая не только углеводороды различной структуры: метан, ацетилен, этилен и бензол, — но и перспективные биотоплива, такие как этанол, диметиловый эфир, фуран и другие.

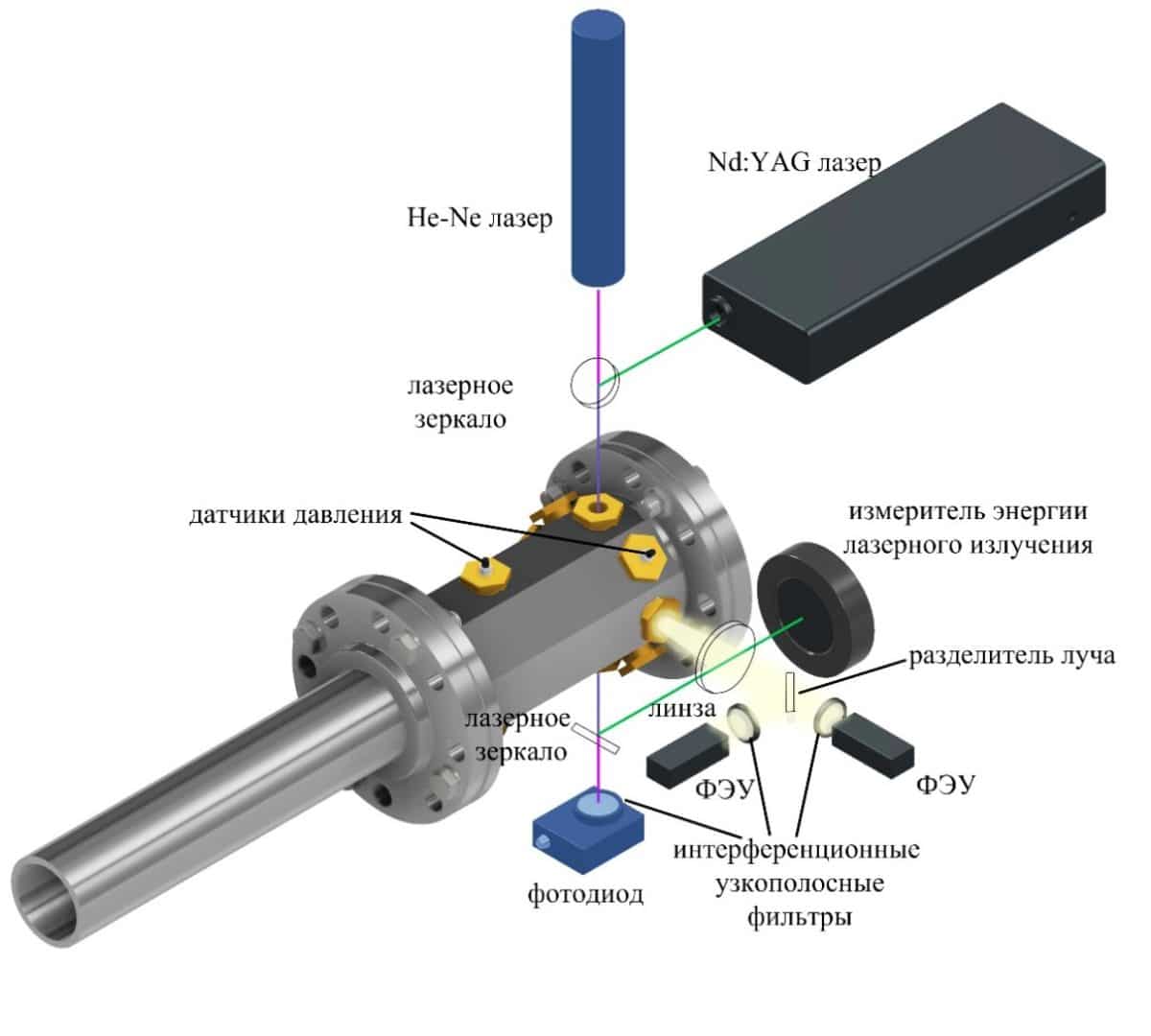

Для экспериментов ученые использовали ударную трубу стандартной конструкции (Рисунок 1). Ударной трубой называют установку, состоящую из двух камер, которые разделены диафрагмой. Камеру высокого давления заполняют толкающим газом, водородом или гелием, а камеру низкого давления — исследуемой смесью углеводородов. Вследствие разницы давлений происходит самопроизвольный разрыв диафрагмы, и по исследуемой газовой смеси распространяется ударная волна. После прохождения вдоль камеры низкого давления она отражается от торца трубы. За фронтом отраженной ударной волны формируется неподвижный объем газа с температурой, равной или превышающей характерные значения температур горения в промышленных установках. В данной работе исследования были проведены в диапазоне температур 1400─2500 K.

Объемную долю наночастиц сажи, образующихся при пиролизе исследуемых веществ, ученые определяли методом лазерной экстинкции. Под экстинкцией понимают ослабления пучка света в процессе его распространения в среде из-за поглощения и рассеяния на наночастицах.

Размер наночастиц устанавливали методом лазерно-индуцированной инкандесценции. Для этого сажу нагревали неодимовым лазером Nd:YAG. Параметры работы лазера следующие: длина волны — 1064 нм, длительность импульса — 12 нс, плотность энергии излучения — не более 0,1 Дж/см2. Вследствие теплообмена с окружающей средой сажа охлаждалась. Тепловое излучение наночастиц в течение их нагрева и последующего охлаждения регистрировали фотоэлектронными умножителями. Экспериментальные сигналы далее сопоставляли с расчетными, полученными в ходе моделирования. В основе модели лежит система уравнений, которые описывают законы сохранения массы и энергии для сферической наночастицы углерода.

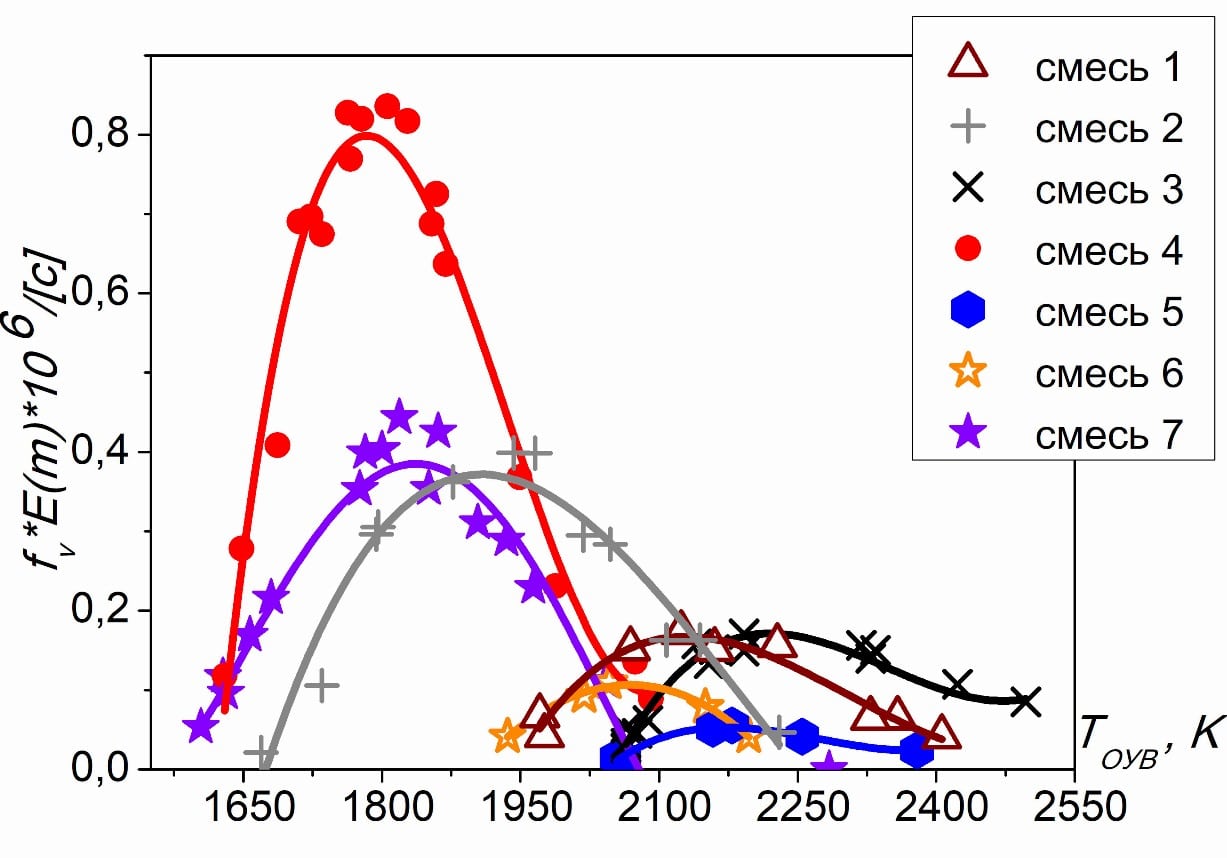

Рисунок 2. Температурная зависимость объемной доли сажи при пиролизе за отраженными ударными волнами смеси аргона с углеводородом следующей концентрации (%): метаном (1) — 5, ацетиленом (2) — 3, этиленом (3) — 5, бензолом (4) — 0,25, диэтиловым эфиром (5) — 2,5, тетрагидрофураном (6) — 2,5, фураном (7) — 1. Время измерений — 1,5 мс / © А.В. Дракон и др., журнал «Кинетика и катализ»

Применение метода лазерной экстинкции на длине волны 633 нм показало диапазоны температур, которые соответствуют максимуму объемной доли сажи, образующейся при пиролизе разных углеводородов (Рисунок 2). Наибольшее количество сажи получено из бензола, примерно вполовину меньше — из ацетилена и фурана. Вместе с тем, бензол, тетрагидрофуран и диэтиловый эфир быстрее превращается в сажу, чем другие углеводороды. Из всех изученных соединений самый широкий температурный интервал сажеобразования у ацетилена. Размер частиц сажи находится в диапазоне 7─21 нм.

Во время пиролиза метанола, этанола, н-бутанола, диметилового эфира и диметоксиметана не зарегистрировано сигналов экстинкции. Следовательно, эти представители биотоплив не склонны к сажеобразованию в данных экспериментальных условиях.

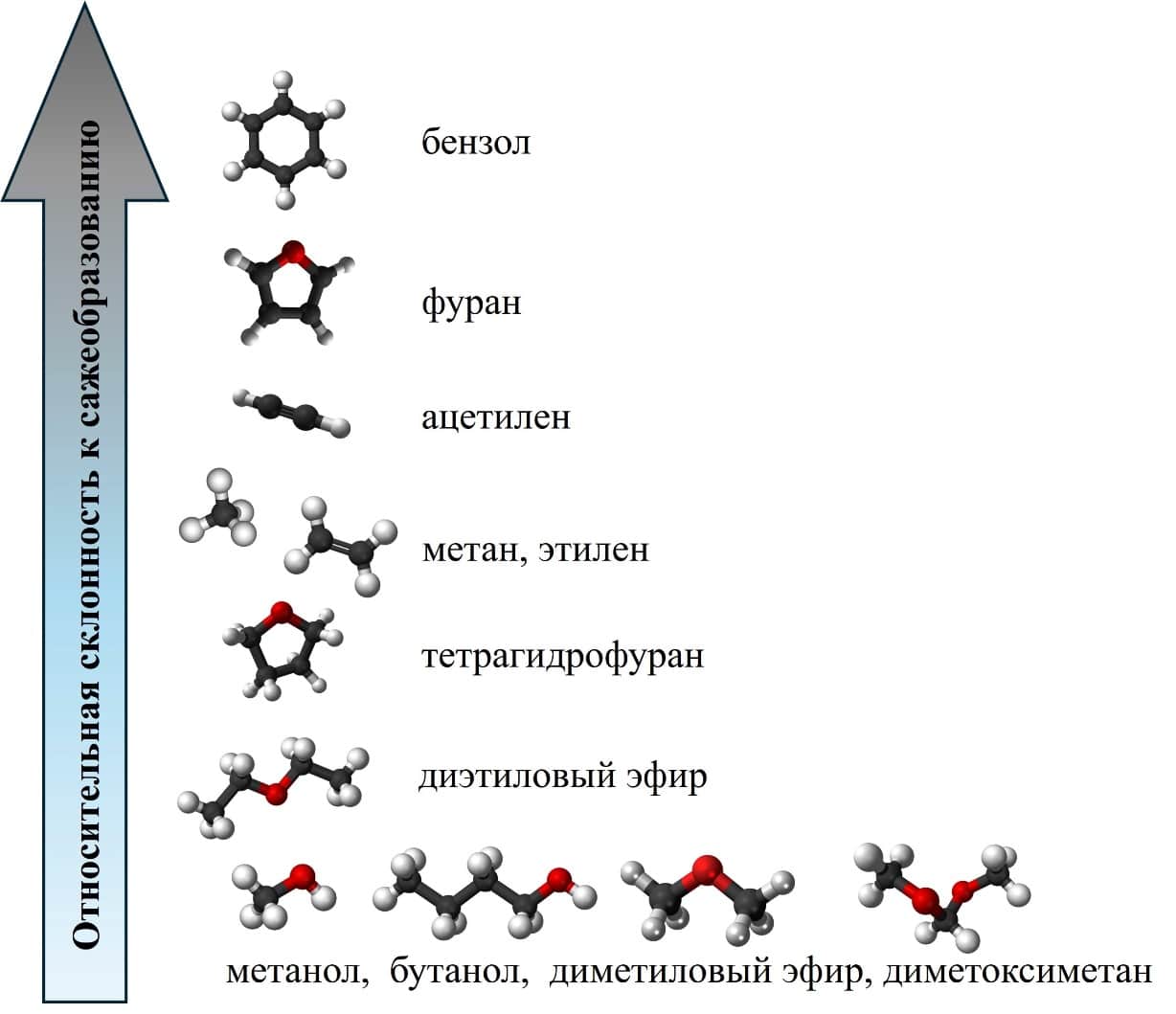

«Мы установили, что больше всего сажи образуется из веществ с циклической структурой, а минимальные количества — из спиртов и линейных эфиров, не имеющих углерод-углеродных связей C – C, — говорит Александр Еремин, заведующий лабораторией неравновесных процессов ОИВТ РАН. — На основании полученных данных мы составили схему относительной склонности к сажеобразованию исследованных углеводородов, первое место в которой занимает бензол».

Данная схема показана ниже (Рисунок 3).

Рисунок 3. Схема относительной склонности углеводородов к сажеобразованию / © А.В. Дракон и др., журнал «Кинетика и катализ»

Ученые также смоделировали процесс пиролиза углеводородов в зависимости от времени. Вычисления выполнены с помощью модели CRECK, разработанной в Миланском политехническом университете. Установлено, что для ацетилена и бензола расчетные и экспериментальные значениями не согласуются. Объясняется это тем, что в модели CRECK не учтено участие полиинов в процессе образования сажевых частиц. Полиины — это органические соединения, молекулы которых содержат не менее трех тройных углерод-углеродных связей C ≡ C.

«Отсутствие полииного пути в механизме сажеобразования снижает прогностическую точность модели CRECK, — пояснил Василий Золотаренко, магистр Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики, МФТИ. — Из-за этого расчетный выход частиц углерода при пиролизе бензола и ацетилена сильно недооценен».

Результаты, полученные учеными, могут быть использованы для определения погрешностей и последующей корректировки существующих моделей горения и сажеобразования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно