Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Иммунная система чувствительных к недостатку кислорода мышей не смогла бороться с опухолями

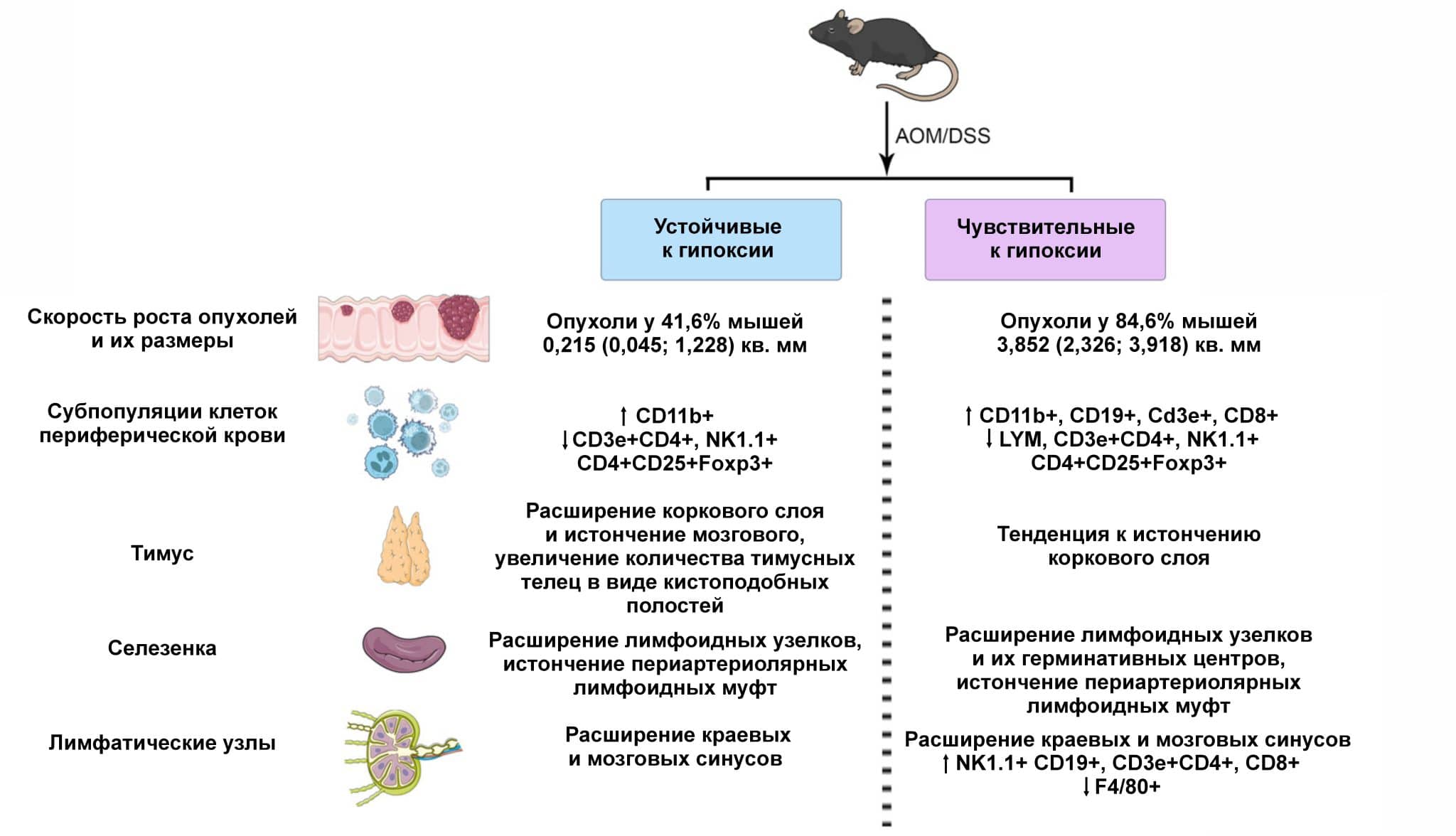

Ученые выяснили, что у чувствительных к гипоксии мышей — животных, которые быстро начинают задыхаться при недостатке кислорода, — рак толстой кишки развивается в разы быстрее, чем у устойчивых особей. Это связано с более сильным воспалением в тканях и изменением реакций иммунной системы на появление раковых клеток. Такие отличия нужно учитывать при тестировании на животных лекарственных препаратов для борьбы с новообразованиями.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале PeerJ. Воспаление в тканях может способствовать развитию опухолей. Так, например, происходит в случае рака желудка и колоректального рака (рака толстой кишки). Воспаление сопровождается выделением провоспалительных веществ и других молекул, которые вызывают повреждение ДНК здоровых клеток. Это, в свою очередь может привести к их перерождению в опухолевые.

Один из основных методов лечения рака — это иммунотерапия. В рамках этого подхода с помощью лекарственных препаратов врачи искусственно активируют иммунитет пациента, «заставляя» его убивать новообразования. Однако такое лечение не всегда эффективно из-за того, что опухоль может подавлять иммунную систему. Исследования показали, что одна из причин этого — недостаток кислорода (гипоксия), которая возникает в опухоли. Однако какие именно изменения происходят в иммунной системе в ответ на гипоксию, оставалось не до конца понятным.

Ученые из Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского (Москва) смоделировали развитие колоректального рака у мышей с разной чувствительностью к недостатку кислорода. Это позволило проследить, как различается иммунный ответ в случаях, когда ткани сильно страдают от гипоксии или, наоборот, почти не реагируют на нее.

Сначала авторы поместили 60 мышей в камеру с низким содержанием кислорода и оценили, спустя какое время у животных нарушится дыхание. По результатам эксперимента исследователи разделили всех мышей на три группы: устойчивые к гипоксии (17 животных), нормальные (25 животных) и чувствительные к гипоксии (18 животных).

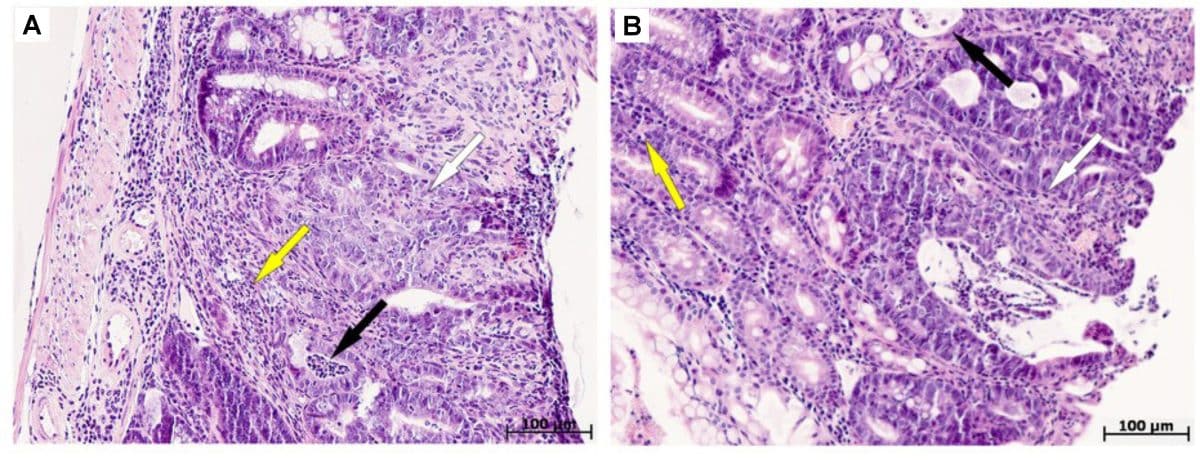

В брюшную полость чувствительным и устойчивым животным ученые ввели азоксиметан — вещество, способствующее развитию опухолей. Сначала у мышей наблюдались признаки воспаления в кишечнике, а затем стал развиваться колоректальный рак. При этом опухоли появились у 85% восприимчивых и 42% устойчивых животных.

Спустя почти пять месяцев эксперимента биологи взяли у мышей образцы опухолей, а также органов иммунной системы — тимуса, селезенки и лимфатических узлов. Кроме того, мышам провели анализ крови.

Анализ показал, что у чувствительных к гипоксии мышей опухоли были примерно в три раза крупнее, чем у устойчивых. Кроме того, у этой группы в крови и в лимфатических узлах было больше В- и Т-лимфоцитов — защитных иммунных клеток, — а сами лимфатические узлы оказались крупнее. В селезенке чувствительных мышей были увеличены области, в которых формируются новые лимфоциты.

Все это говорит о том, что у восприимчивых к недостатку кислорода мышей в ответ на развитие опухоли активировался более сильный иммунный ответ, который, однако, оказался неэффективен против новообразований. Это может быть связано с тем, что иммунные клетки у чувствительных грызунов были дисфункциональными — проявляли нарушенные функции. То есть, хоть их число и было увеличено, они работали неправильно.

«Исследование показало, что недостаток кислорода по-разному влияет на ответ иммунной системы на появление опухолей у восприимчивых и устойчивых к гипоксии мышей. Так, у чувствительных животных в ответ на гипоксию изначально развивается более сильное воспаление и реакция иммунной системы. Вероятно, эти различия объясняют более быстрое прогрессирование рака у чувствительных животных.

В дальнейшем мы планируем разрабатывать подходы, направленные на изменение темпов прогрессирования опухолей прежде всего у чувствительных к гипоксии организмов, которые находятся в группе риска», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Джулия Джалилова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории иммуноморфологии воспаления НИИМЧ имени академика А.П. Авцына Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского, доцент кафедры гистологии Медицинского университета Петровского.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.

Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно