Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Голый землекоп стал первым из известных млекопитающих, у которого нет защищающих от инфекций белков

Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.

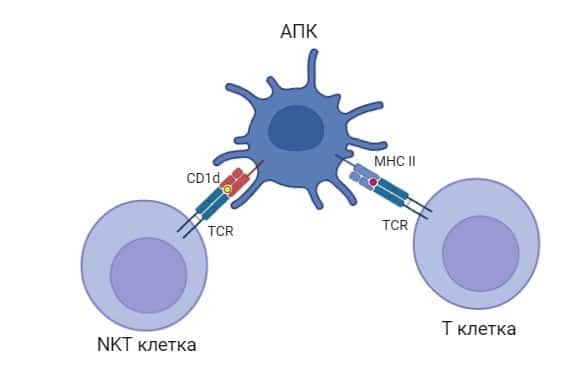

Результаты исследования, поддержанного грантами Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Biology Direct. У млекопитающих, птиц и рептилий некоторые клетки иммунной системы (макрофаги, В-лимфоциты, дендритные клетки) и эпителиальные клетки несут на своей поверхности белки CD1, которые имеют структурное сходство с белками главного комплекса гистосовместимости (MHC), играющего важную роль в развитии иммунитета.

Если в организме появляется чужеродный объект, например бактерия, эти молекулы помогают «оповестить» об угрозе другие иммунные клетки — Т-лимфоциты, — которые способствуют уничтожению зараженных клеток и тем самым не дают инфекции распространиться. Это происходит благодаря тому, что CD1 «выставляет» над поверхностью клетки, как флажки, бактериальные липиды и их производные, по которым патоген легко распознать.

У разных животных число генов CD1 и их состав сильно отличаются, например, у мыши их 2, у крысы — 1, у морской свинки — целых 9. Поскольку большинство доклинических испытаний лекарств проводится именно на этих животных, поиск и определение их функциональных молекул CD1 особенно важны для правильной интерпретации результатов фундаментальных и прикладных исследований. Однако неизвестно ни одного вида млекопитающего, который бы полностью утратил все белки CD1.

Исследователи из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН (Москва) с коллегами описали эволюцию белков CD1 у грызунов. Для этого авторы провели биоинформатический анализ последовательностей, отвечающих за синтез белков CD1 в геномах 18 грызунов разных видов, и реконструировали соответствующие белковые структуры. Авторы впервые обнаружили, что голый землекоп (Heterocephalus glaber) утратил часть работающих (функциональных) генов CD1. Это животное относится к дикобразообразным и отличается необычайно большой для грызунов продолжительностью жизни — до 40 лет, в связи с чем голые землекопы интересны для исследований механизмов старения. Выявленное авторами отсутствие белков CD1 указывает на еще один необычный признак этого грызуна — нестандартные механизмы работы иммунной системы.

«Недавние исследования иммунной системы голого землекопа показали отсутствие у него естественных Т-киллеров, которые участвуют в удалении клеток, зараженных бактериями и вирусами, а также опухолевых клеток. Поскольку наличие функционально активного гена CD1d необходимо для развития естественных клеток-киллеров, мы предположили, что иммунный ответ у голого землекопа осуществляется по другому пути, независимому от естественных Т-киллеров.

Эти факты подчеркивают уникальность иммунной системы голых землекопов. Вероятно, потерю части CD1-белков и естественных Т-клеток в иммунной системе голых землекопов компенсируют другие иммунные клетки — миелоидные клетки иммунной системы и иные типы Т-лимфоцитов, хорошо развитые у этих животных», — поясняет участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Алексей Замараев, кандидат биологических наук, научный сотрудник ИМБ имени В.А. Энгельгардта и лаборатории исследования механизмов апоптоза МГУ имени М.В. Ломоносова.

Анализ также показал, что наиболее разнообразные по строению белки CD1 характерны для представителей подотряда мышеобразные. Их родственники из подотрядов белкообразные, боброобразные и дикобразообразные имеют более консервативные — менее различающиеся между собой — белки. Это подчеркивает, что данные подотряды эволюционно более древние.

«В дальнейшем мы планируем исследовать другой тип молекул с той же функцией, что у белков CD1 — белки MR1, которые представляют (как бы показывают) специфичным Т-лимфоцитам метаболиты рибофлавина или другие бактериальные антигены. Надеемся, что полученные данные позволят понять не только фундаментальные особенности строения иммунной системы разных животных, но и выявить модели для направленной активации CD1-специфических Т-клеток и запуска иммунного ответа на различные патогены», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Константин Гунбин, кандидат биологических наук, старший научных сотрудник Центра геномных исследований БФУ имени Иммануила Канта.

В исследовании принимали участие сотрудники Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН (Новосибирск) и Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) и Каролинского Института (Швеция).

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно