Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Астрофизики из ДВФУ засомневались в теории моделирования кометных частиц

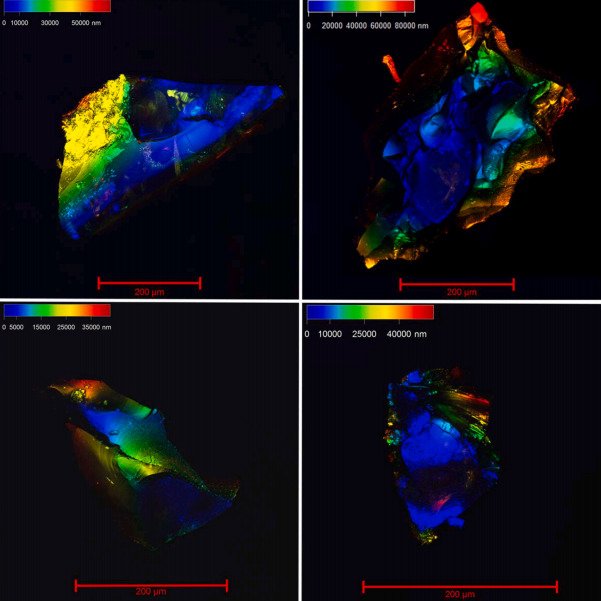

Астрофизики Дальневосточного федерального университета вместе с российскими и зарубежными коллегами изучили образцы силикатного минерала оливина диаметром полмиллиметра и обнаружили, что крупные и плотные частицы неправильной формы проявляют десятимикронную силикатную особенность, характерную для множества комет и протопланетных дисков. Результаты эксперимента не согласуются с теорией Ми, которую применяют для моделирования кометных частиц, и могут повлиять на результаты исследований не только ближнего, но и дальнего космоса.

Статья об этом опубликована в журнале Icarus. Силикатной особенностью измеряемого космического объекта астрофизики называют ряд пиков в определенной области инфракрасного спектра. Они характерны для силикатов, минералов, из которых на Земле состоит масса горных пород. Группа пиков располагается в спектре на длинах волн 9.2, 10.0, 10.5, 11.2 и 11.9 микрометров. Поскольку все они находятся рядом со значением длины волны 10 микрон, феномен назвали десятимикронной силикатной особенностью.

Изучая световые спектры пылевых частиц протопланетных дисков и комет с силикатной особенностью, многие ученые использовали для моделирования теорию Ми. В теории вводятся ограничения по размеру и форме частиц: пылевая частица может проявлять силикатную особенность если она сферической формы, но размером менее одного микрометра, либо большего размера, но имеет пористую структуру или состоит из отдельных мелких фрагментов.

«Такое строение частиц не соответствует тому, что обнаружили на высокоточных изображениях при исследовании кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, и не согласуется с частью наземных исследований, что позволяет задавать к методу моделирования ряд вопросов, — рассказывает Екатерина Чорная, аспирант Школы естественных наук ДВФУ.

— Мы поставили эксперимент, чтобы выяснить, возможно ли воспроизвести силикатную особенность у достаточно крупных частиц оливина, которые можно представить аналогами космической пыли. Выбранные частицы имели размер намного более одного микрона и плотную структуру, что уже не соответствует ограничениям, установленным теорией Ми. Частицы оливина не были пористыми и не состояли из отдельных мелких фрагментов, но мы доказали, что они также обладают силикатной особенностью».

Результаты эксперимента снимают ограничения по обязательной сферичности и размеру частиц, которые продуцируют десятимикронную силикатную особенность, и могут существенно повлиять не только на знания о кометах, но и дальнем космосе.

Молодые астрофизики из ДВФУ Екатерина Чорная и Антон Кочергин уже несколько лет изучают микрофизические свойства кометной пыли: исследуют принципы движения космических пылевых частиц под действием солнечного излучения и проводят лабораторные эксперименты с их аналогами. Цель исследований – пролить свет на эволюционные процессы Солнечной системы. Это фундаментальное направление, которым занимаются многие научные группы по всему миру.

Практические измерения (поляриметрию и фотометрию комет) ученые ДВФУ осуществляют на базе Уссурийской астрофизической обсерватории Института прикладной астрономии РАН.

Частицы оливина были исследованы с применением новейшего оборудования на базе научно-образовательного центра «Наноцентр» ДВФУ.

В работе приняли участие ученые Школы естественных наук ДВФУ, Гуманитарного колледжа в составе Университета Кёнг Хи (Южная Корея), Департамента Астрономии и космических наук Университета Кёнг Хи (Южная Корея), Института прикладной астрономии Российской академии наук, Института космических наук (США).

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Авторы нового исследования с помощью комплексного моделирования восстановили пищевую цепь древних хищников поздней юры и определили ее самое уязвимое звено.

Кибербуллинг — преднамеренное и повторяющееся агрессивное поведение в цифровой среде, направленное против одного человека или группы. Он может включать оскорбления, угрозы, распространение ложной информации или исключение из группы в социальной сети. В отличие от традиционных конфликтов, онлайн-травля усиливается анонимностью, широким охватом аудитории и постоянным доступом к сообщениям, а это затрудняет защиту жертвы. Исследование, проведенное среди студентов Московского государственного психолого-педагогического университета подтверждает высокую распространенность явления: около 30% опрошенных сталкивались с ним за последний год. Это особенно актуально для молодежи, проводящей много времени в интернете. Психологи МГППУ отобрали посты в соцсетях с агрессивным содержанием и провели анализ.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно