Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Лапки самого быстролетающего млекопитающего неизвестно зачем засветились под ультрафиолетом

Мексиканские биологи обнаружили на лапках бразильских складчатогубов щетинки, которые светятся под ультрафиолетом. Эти летучие мыши признаны самыми быстрыми млекопитающими и живут многотысячными стаями, регулярно мигрируя. Однако исследователям неясно, для чего этим рукокрылым способность светиться.

На территории Северной и Южной Америки живет маленькая летучая мышь — бразильский складчатогуб (Tadarida brasiliensis), признанный самым быстрым из летающих млекопитающих. В 2016 году группа биологов зафиксировала рекордную скорость этих животных в горизонтальном полете — 44,5 метра в секунду, или 160 километров в час.

Вдобавок, как выяснилось, складчатогубы регулируют свою скорость в зависимости от ветра — ускоряясь при встречном потоке. Абсолютный рекорд скорости в полете принадлежит сапсану, который разгоняется до 380 километров в час, но только во время пикирования на жертву.

Новую особенность этих удивительных животных обнаружили мексиканские биологи. Они отлавливали летучих мышей в районе Milpa Alta на юге Мехико. На высоте примерно трех километров над уровнем моря, в убежище в сосновом лесу, обитают тысячи бразильских складчатогубов и некоторые виды ночниц (Myotis).

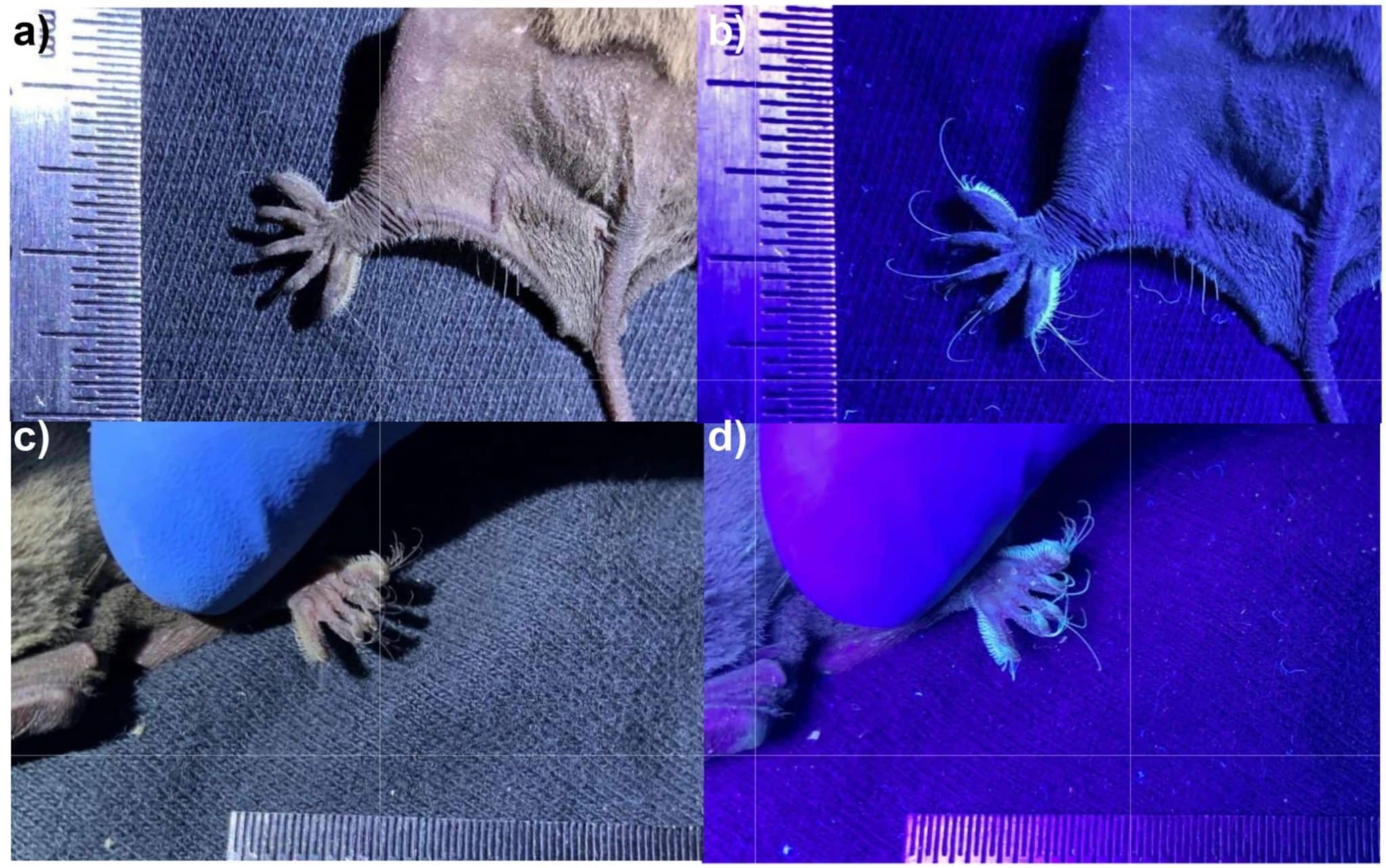

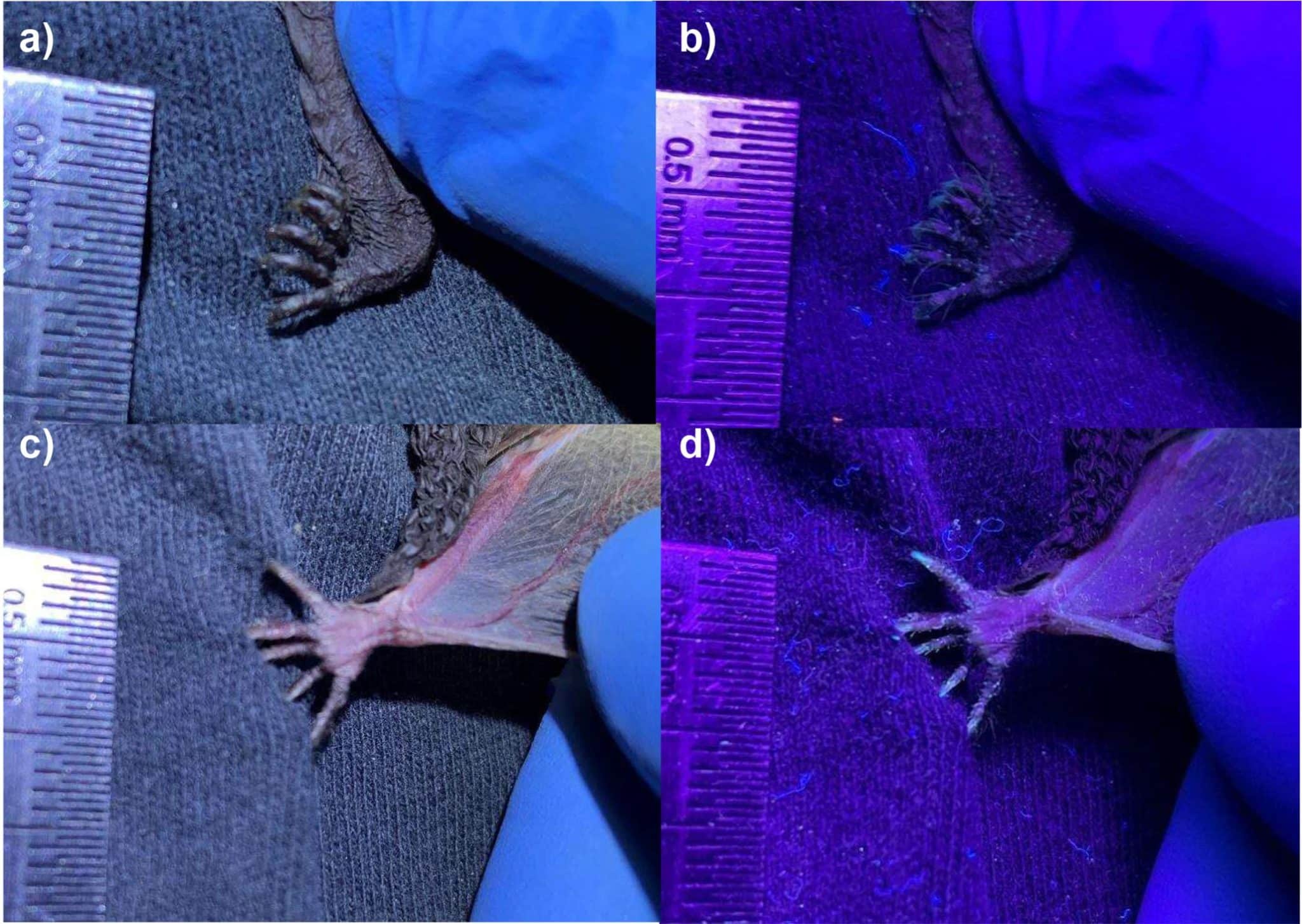

Специалисты проверяли пойманных рукокрылых на фотолюминесценцию с помощью карманных источников ультрафиолета. У нескольких особей обнаружили щетинки, которые светились от этого излучения. Подробности научной работы представлены в журнале Mammalian Biology.

Фотолюминесценция, или ответное свечение объектов под действием падающего на них излучения, встречается у самых разных организмов: у грибов (например, панеллюса вяжущего), растений, гребневиков и млекопитающих. Такую способность фиксировали у белки-летяги, утконоса, некоторых сумчатых и разных летучих мышей. Считается, что фотолюминесценция характерна именно для животных, которые активны ночью, — это своеобразная адаптация к низкому уровню освещенности.

На лапках изученного складчатогуба растут щетинки, которыми, вероятно, мыши ухаживают друг за другом — занимаются грумингом, — а длинные волоски служат сенсорами в тесном ночлеге. Теперь же у 25 особей обнаружили гребень из щетинок, светящихся голубым под ультрафиолетом. Вдобавок биологи отметили некоторую фотолюминесценцию у когтей, особенно с краю. Причем сухие музейные образцы T.brasiliensis так ярко не светились — значит, реакция на ультрафиолет характерна только для живых мышей.

Чтобы убедиться, что свечение не стало результатом строительного загрязнения (мыши поселились в здании научного центра), специалисты проверили пещерных ночниц, которые обитали там же. Но на их лапках ничего примечательного не нашлось.

Возможная причина, почему щетинки на лапках складчатогуба светятся, состоит в том, что это побочный эффект кератина в мехе, в котором могут содержаться триптофан и тирозин (эти аминокислоты фотолюминесцентны).

Другая загадка — зачем летучим мышам свечение на лапках? С одной стороны, светящиеся участки находятся на видных местах, и в темных условиях, где живут эти рукокрылые, свет был бы заметен. Однако нет наблюдений, чтобы складчатогубы общались с помощью лап. У самок и самцов интенсивность свечения одинаковая, поэтому версия с половым отбором тоже не подходит.

Авторы статьи предположили, что такая реакция щетинок на ультрафиолет помогает внутривидовой коммуникации. Летучие мыши могут находить друг друга в ночном небе по ярким визуальным сигналам. То есть свечение важно для полета — например, когда многотысячная стая преодолевает гигантские расстояния во время миграции.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии