Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Спрыгивающие с крон деревьев саламандры оказались способны управлять своим падением

Ученые описали, как лазающие саламандры — небольшие амфибии длиной примерно с человеческую ладонь — прыгают с вершин самых высоких в мире деревьев, но при этом умудряются не разбиваться в падении. Оказалось, что саламандры могут несколько замедлять свое падение и даже частично управлять им.

Хотя обычно саламандры — хвостатые амфибии, напоминающие ящериц с голой кожей, — ассоциируются у нас с чем-то влажным и ощутимо наземным, сотни видов этих животных регулярно карабкаются по стволам деревьев, спасаясь от наземных хищников и добывая себе пищу. Что же происходит, когда животное срывается с ветки? Очевидно, оно падает. Но это просто падение или же нечто, напоминающее планирование?

Среди позвоночных многие виды животных освоили перемещение по воздуху, причем речь идет не только об активном полете (к нему способны лишь насекомые, птицы и летучие мыши), но и о планировании. Среди одних только млекопитающих видов-планеристов не один десяток, от живущего в Юго-Восточной Азии кагуана (Cynocephalus volans), приходящегося отдаленной родней приматам, до сахарной сумчатой летяги (Petaurus breviceps), ставшей популярным домашним питомцем.

Амфибии в этом отношении намного «скромнее»: до сих пор было известно лишь о планирующих лягушках, летающих веслоногах (Rhacophoridae) и летающих квакшах (Hylidae); и те, и другие относятся к бесхвостым земноводным (Anura). Среди хвостатых же (Urodela), к которым относятся тритоны и саламандры, виды, способные хотя бы к ограниченному планированию, до сих пор известны не были.

И вот ученые узнали о первом «парашютисте» среди хвостатых амфибий — лазающей саламандре Aneides vagrans из семейства безлегочных саламандр (Plethodontidae). Эти амфибии заселяют леса на западном побережье Северной Америки, причем нередко поднимаются в кроны высочайших деревьев мира — вечнозеленых секвой, достигающих высоты 115 метров. При опасности (например, нападении хищной птицы) саламандры тут же прыгают вниз… однако у них нет ни перепонок, ни крыльев — так как же они умудряются не разбиваться?

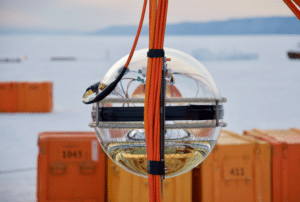

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые решили изучить возможности животных, поместив их в аэротрубу. Чтобы сымитировать падение, в трубе снизу вверх дул поток воздуха, и все движения амфибий фиксировались с помощью высокоскоростной камеры.

Оказалось, что «падающие» амфибии сохраняют в падении одну и ту же позу, выгнув хвост и растопырив конечности, при этом их вертикальная скорость замедляется на 10%. Вдобавок, волнообразно изгибая туловище и хвост, животные отклонялись в стороны, что указывает на ограниченные возможности контроля падения.

Конечно, способности саламандр не идут ни в какое сравнение с талантами других планирующих животных, но это поведение наглядно показывает, что даже существа, не имеющее никаких видимых адаптаций к планированию, способны в какой-то мере управлять своим падением за счет точного контроля движений.

К слову, лазающая саламандра уже несколько отличается от других представителей своего семейства: у нее более уплощенное туловище, более длинные конечности и пальцы, а стопы крупнее относительно размеров тела. Возможно, этот вид уже встал на путь полноценной адаптации к планированию, и его потомки станут настоящими «саламандрами-парашютистками».

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.

Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.

Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии