Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Споры с собеседником заставили некоторые области мозга работать активнее

Ученые смоделировали спонтанные ситуации, в которых испытуемые должны были говорить друг с другом на «вечные» и спорные темы. В итоге исследователи выяснили, что за согласие или несогласие с собеседником отвечают совершенно разные области мозга.

Повседневная жизнь полна ситуаций, когда мы соглашаемся или не соглашаемся друг с другом — будь то спор с начальником о качестве выполненной работы, разговоры о политике или религии со знакомым, ссора с любимым человеком и так далее. Хотя лингвисты ранее изучали поведенческие аспекты подобных взаимодействий, понимание того, как нейронные системы адаптируются к дискуссиям между людьми, остается открытой областью исследований.

Коллектив ученых из Йельской школы медицины (США) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) провели собственный эксперимент. Результаты они представили в журнале Frontiers of Human Neuroscience. Целью работы стало исследовать нейронные корреляты при разговоре двух людей, используя функциональную ближне-инфракрасную спектроскопию (технология нейровизуализации) и акустический анализ одновременных аудиозаписей.

В исследовании участвовали 38 мужчин и женщин (средний возраст — 23,7 года). Их попросили с помощью онлайн-анкетирования оценить свои взгляды на спорные темы, такие как политика, этика, философия, здоровье и окружающая среда. Анкета содержала 30 утверждений вроде «однополые браки — это гражданское право каждого», «марихуану нужно легализовать», «смертную казнь следует запретить» и «видеоигры — пустая трата времени». Респонденты должны были по пятибалльной шкале отметить, насколько они согласны с каждым из утверждений, а также решить, готовы ли они обсуждать эту тему или нет. После анализа ответов участников распределили на 19 пар: в каждой из них оппоненты должны были соглашаться по двум темам, а по еще двум — наоборот.

Затем парам предложили поговорить на четыре темы из изначального опросника, однако об одной им рассказали непосредственно перед началом эксперимента. Порядок ответов и темы сделали случайными, а мнения друг друга участники не знали.

«Парадигма предназначалась для моделирования спонтанной социальной ситуации, подобной той, когда незнакомцы могут начать разговор, сидя рядом в автобусе, и обнаружить, что они либо согласны, либо не согласны по определенной теме. Эксперимент состоял из четырех прогонов по три минуты. Роли «говорящего» и «слушателя» менялись каждые 15 секунд, так что все участники сыграли роль говорящего в течение шести из 12 общих ходов за ход», — пишут авторы работы.

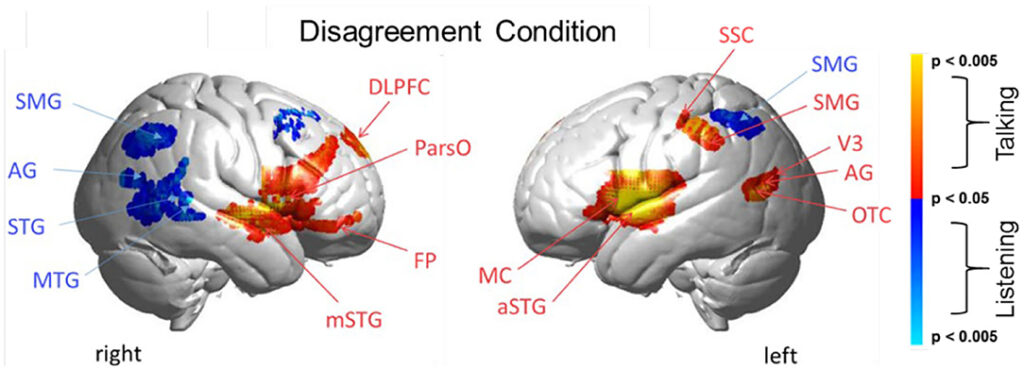

Кластеры активности мозга представляют функции разговора [говорение > слушание] (красный цвет) и слушание [слушание> разговор] (синий) / © Frontiers of Human Neuroscience

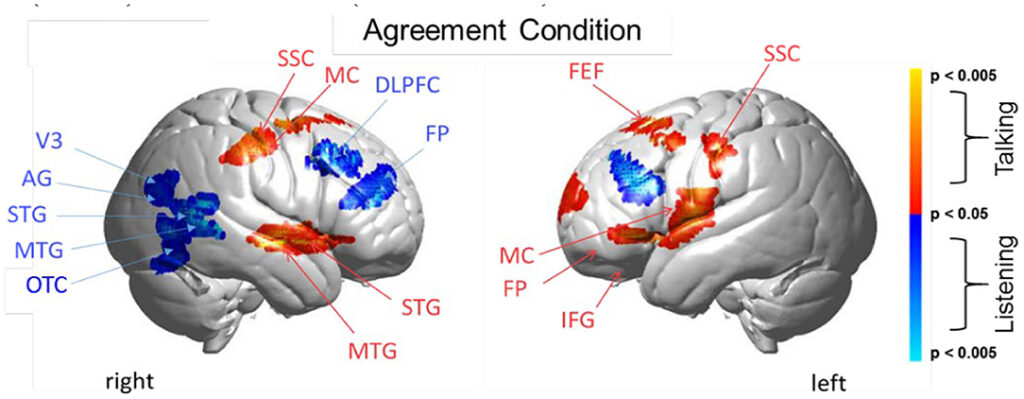

При помощи функциональной ближне-инфракрасной спектроскопии ученые записали активность мозга каждого участника. Как оказалось, когда человек согласен с оппонентом, его мозговая активность гармонична и концентрируется на сенсорных областях, например в зрительной коре (часть коры больших полушарий, отвечает за обработку визуальной информации).

Кластеры активности мозга представляют функции разговора [говорение > слушание] (красный цвет) и слушание [слушание> разговор] (синий) / © Frontiers of Human Neuroscience

Однако во время споров эти области мозга оказались менее задействованы, а вот активность в лобной доли — самой большой из четырех основных долей мозга, которая ответственна за осознанные движения, письмо и умение разговаривать — резко возрастала.

«Лобно-теменная сеть, включая дорсолатеральную префронтальную кору, супрамаргинальную извилину (часть теменной доли коры, участвует в восприятии устной и письменной речи. — Прим. ред.), угловую и верхнюю височную извилины, демонстрировала повышенную активность в ситуации несогласия. Напротив, ситуация согласия характеризовалась повышенной активностью в сетях, ответственных за внимание и восприятие: в надмаргинальной извилине, фронтальных полях глаз и лобно-фронтальных областях», — уточнили ученые.

«Когда мы соглашаемся, в наших мозгах возникает синхронность, — прокомментировал выводы работы профессор Джой Хирш. — Но когда не согласны, нейронная связь отключается». По его словам, понимание и изучение того, как функционирует в ситуациях согласия или несогласия с собеседников, важно в нынешней ситуации социальной и политической поляризации.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии