Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Разжать клешню: современная наука против рака

В прошлом материале мы вспомнили, как боролись с онкологией в разные эпохи — со времен Древней Греции и до конца XIX века. Теперь поговорим о новых методах лечения болезни, пришедших на смену античной и средневековой медицине.

О том, как пытались противостоять раку в Античности и Средние века, — читайте здесь. А мы продолжим.

Дело было в конце 1895-го. Американский физик Эмиль Герман Грабб держал в Чикаго небольшую компанию по производству электрических лампочек и подумывал расширить продуктовую линейку. С этой целью 20-летний ученый засел за научные журналы — вдруг там подвернется что-то интересное. И подвернулось.

На одной из страниц он увидел трубку Крукса — вакуумный стеклянный сосуд, придуманный англичанином Уильямом Круксом для исследования электрических разрядов при низких давлениях. Грабб решил делать и продавать такие же — и сразу приступил к работе.

Но уже первые тестирования привели к неприятным результатам: руки у Грабба стали чесаться, распухли и покрылись волдырями. Вскоре он выяснил, в чем дело. Буквально за месяц до этого Вильгельм Рентген опубликовал свое случайное открытие: оказалось, трубки Крукса испускают лучи, невидимые глазу и проникающие сквозь объекты. Это явление Рентген назвал «икс-лучами» (x-rays) — в основном потому, что не придумал названия получше.

О своем опыте Грабб поведал профессору Медицинского колледжа Университета Дрекселя, где обучался на физика. Выслушав, тот предложил: раз эти лучи так действуют на здоровые ткани, почему бы не обратить их против тканей, пораженных раком? Идея молодому человеку понравилась. И хотя сегодня такая процедура потребовала бы серьезной подготовки, тогда времена были проще.

Так что первый пациент в истории радиотерапии появился спустя всего месяц после публикации Рентгена, в январе 1896-го. Им стала 55-летняя Роза Ли, страдавшая от последних стадий рака груди. Она уже перенесла две безуспешные операции и к моменту встречи с Граббом отчаялась достаточно, чтобы пойти на любые эксперименты. Лечение проходило на фабрике у новоиспеченного радиотерапевта. Не имея должного опыта, он просто сажал пациентку напротив трубки Крукса. Восемнадцать процедур облегчили боль Розы Ли, но не спасли ей жизнь — женщина скончалась месяц спустя.

Прием онкобольных тем не менее продолжился, хотя большинство и повторяло судьбу Ли. Справедливости ради, высокая смертность пациентов была обусловлена запущенностью их состояния. Когда редкие удачи Грабба убедили врачей отправлять к нему людей на ранних стадиях рака, число ремиссий существенно выросло. Что до самого Грабба, со временем его физическое состояние сильно ухудшилось. К 1929-му он перенес несколько операций по удалению опухоли на верхней губе, чем прилично себя изуродовал. Всего за время своей жизни он ложился под скальпель более 90 раз, включая ампутации.

К 1951 году ученого даже выселили из съемной квартиры, потому как внешность его пугала других арендаторов. Пациенты тоже неохотно шли к врачу, похожему на персонажа из ночных кошмаров, и радиотерапевтический бизнес пошел на спад. Когда в 1960 году Эмиль Грабб скончался от пневмонии, у него наблюдался множественный рак кожи.

Причиной тому была не злая ирония, а странная халатность. Грабб прекрасно знал о должных мерах безопасности, но пренебрегал ими, полагая, что ожоги от радиации легко излечимы нехитрой мазью. Стоит отдать ему должное, на пациентов такое отношение не распространялось — их он всегда обеспечивал нужной защитой.

Радиоактивная эпоха

История Эмиля Грабба — не только становление радиотерапии как медицинской практики, но и демонстрация противоречивого характера самой радиации: лучи, способные одновременно лечить рак и провоцировать его, спасать жизнь и мучительно ее отнимать. Первую половину XX века ученые посвятили тому, чтобы взять их под свой контроль. Это был период развития радиотерапии.

В основу направления легла экспериментальная радиология. Ее родоначальник — русский ветеринар Мстислав Новинский. В 1876 году он первым в мире перевил злокачественные опухоли щенкам собак от взрослых особей. Впоследствии это помогло изучить морфологические и биохимические особенности опухолевой ткани, что, в свою очередь, послужило толчком к испытаниям новых способов лечения. В том числе химиотерапии.

К середине XX века врачи использовали уже более 200 источников излучения разных форм и конфигураций. Появилось и новое направление — радиобиология, то есть «наука, изучающая действие ионизирующих излучений на живые организмы и биосферу в целом».

Радиобиологию принято делить на четыре этапа, охватывающих периоды с конца XIX века по наши дни: описательный этап (1890-1921 годы), становление фундаментальных принципов количественной радиобиологии (1922-1944 годы), дальнейшее ее развитие (1945-1985 годы) и современный этап (с 1986 года). На разных стадиях развития науки можно обнаружить вклад таких ученых, как Рентген, Иван Пулюй, Мария Складовская-Кюри, Антуан Анри Беккерель, Владимир Вернадский и Николай Тимофеев-Ресовский.

К середине 1950-х в США и Европе начинают проводить сеансы терапии онкобольных протонами, нейтронами и пучками ионов гелия. В начале 1960-х к биомедицинским исследованиям подключилась и Лаборатория ядерных проблем ОИЯИ в СССР; в 1967 году протонную лучевую терапию там получил первый советский гражданин.

Дальнейшее развитие науки привело к тому, что в 1989 году в британском онкоцентре Клаттербридж был построен первый ускоритель для адронной терапии. По сравнению с традиционной лучевой терапией здесь выброс энергии осуществлялся избирательно, разрушая только злокачественные клетки и не повреждая здоровые ткани.

От образования до распада

Но вернемся в СССР. Системная онкологическая помощь населению зародилась в 1930-х, но получила развитие с постановлением Совета Народных Комиссаров от 30 апреля 1945 года — «О мероприятиях по улучшению онкологической помощи населению». Документ предусматривал создание сети учреждений по диагностике и лечению рака, подготовку врачей-онкологов и регистрацию заболевших.

Согласно информации на сайте Энциклопедии научной библиотеки (ЭНБ), к 1979 году в Стране Советов насчитывалось 20 научно-исследовательских институтов онкологического профиля, 250 онкодиспансеров, 3242 онкологических отделения и кабинета, а также 51 тысяча онкологических коек. Для нужд лучевой терапии были представлены аппараты «Луч-1», «Рокус», «Агат-Р», «Агат-С» и «Агат-В». На конец 1970-х при медицинских вузах действовало 23 кафедры онкологии.

Если верить официальным данным того времени, результатом стало резкое падение онкозаболеваемости. ЭНБ, ссылаясь на сборник «Злокачественные новообразования в СССР» 1974 года под редакцией Григория Церковного и Александра Серенко, приводит такую статистику: «С 1965 по 1970 год заболеваемость раком шейки матки снизилась в два раза у лиц в возрасте моложе 30 лет; более чем в 1,6 раза — в 30-39 лет; на 31% — в 40-49 лет, то есть в тех возрастных группах, где профилактические мероприятия проводятся наиболее широко. В то же время в возрасте 50-59 лет заболеваемость уменьшилась всего на 8,5%, а у более пожилых осталась почти без перемен».

Но с начала 1980-х ситуация с онкологией в России стала ухудшаться. С 1981 по 2015 год на 100 тысяч представителей соответствующего пола заболеваемость выросла с 237,5 до 334,5 у мужчин и с 230,6 до 325,2 у женщин. И это на фоне постепенного снижения общей численности населения страны. В отчете Минздравсоцразвития России от 2010 года отмечалось, что с начала 2000-х в стране ежегодно регистрируются более 450 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. В 2015-м эта цифра составила уже 589 тысяч. И лучше не становилось.

Призыв к действию

В 2018 году смертность от раковых заболеваний выросла в 30 из 85 российских регионов. Список возглавили Магаданская область, Дагестан и Башкирия. Всего по стране за минувший год выявили 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний — на 20 тысяч больше, чем в 2017-м.

По данным ВЦИОМ, за прошлый год 91% россиян столкнулись с онкологией на опыте близких или друзей, а 19% — на собственном. В марте прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости модернизации онкологических центров и выстраивания отлаженной цепочки — от ранней диагностики до своевременного лечения раковых заболеваний.

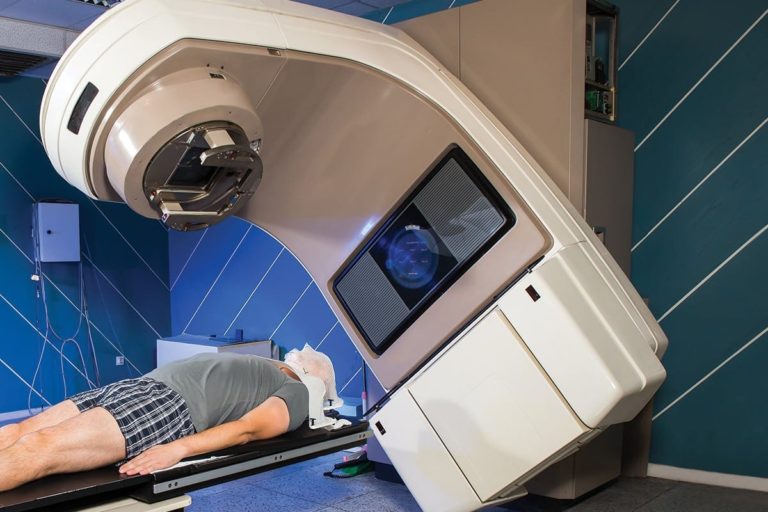

Сегодня одним из самых перспективных направлений лечения онкозаболеваний является адронная терапия. Метод основан на «прицельном» облучении опухоли пучками протонов или тяжелых ионов. В результате раковые клетки перестают делиться и погибают. Преимущество адронной терапии перед лучевой очевидно: благодаря точечному воздействию здоровые ткани не затрагиваются, что сводит к минимуму побочные эффекты для пациента.

Другой немаловажный фактор — высокая эффективность такого лечения. Действенность адронной терапии достигает 80-90%. При этом, например, для ионной терапии может потребоваться от одного до 10 сеансов вместо 30-40, как в случае с лучевой.

В России программу по созданию сети центров адронной (протонной и ионной) терапии реализует госкорпорация «Ростех». Такие центры планируется создать в Новосибирске, Москве и Обнинске (Калужская область). Первый из них намерены открыть в столице Сибири в 2024 году. Центр компетенций в этой области сосредоточен в холдинге «Швабе» госкорпорации «Ростех».

Кроме того, «Ростех» разработал и вводит в эксплуатацию мобильные модульные центры ядерной медицины позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ-диагностика). Этот метод помогает увидеть не только органы и ткани человека, но и на молекулярном уровне определить наличие в них патологического процесса. А значит, появляется возможность обнаружить мельчайшие опухолевые очаги в организме.

Отделение ПЭТ/КТ-диагностики будет создано, в частности, в Пензенской области. Его пропускная способность составит от 6000 пациентов в год. Внедрение мобильных модульных центров ядерной медицины в систему здравоохранения России значительно повысит качество диагностики онкологических заболеваний.

Еще одно направление работы «Ростеха» в сфере онкотерапии — разработка «цифровых лекарств». Метод строится на использовании аптамеров — молекулярных конструкций для определения раковых клеток в крови. На их основе разрабатывается спрей, способный окрасить зараженную область. Подобная методика позволит хирургу действовать точно и удалять опухоль без остатка. Объем необходимых инвестиций в проект оценивается в 1,7 миллиарда рублей, запуск серийного производства «цифровых лекарств» запланирован на 2025 год.

В результате успешной реализации программы по борьбе с онкозаболеваниями к 2024 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 78 лет, а после 2030 года Россия сможет войти в список стран, где этот показатель превышает 80 лет.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Антропологи пришли к выводу, что выступающий человеческий подбородок сформировался не ради улучшения функций жевания или речи, а возник случайно из-за несовпадения скоростей эволюции разных частей черепа. Эта костная структура появилась как геометрическая неизбежность из-за быстрого уменьшения зубов и увеличения мозга, за которыми не поспевал нижний свод челюсти.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии