Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Первые аминокислоты могли появиться еще в ранней Вселенной

Теоретические расчеты показали, что сложные органические вещества могли образовываться в космосе еще 9 миллиардов лет назад, и объяснили проблему экспериментов Миллера — Юри.

Еще в середине ХХ века считалось, что в космосе образуются лишь самые простые молекулы — вода, метан, аммиак, углекислый газ, — и только в условиях молодой Земли они образовали первые аминокислоты и другие органические соединения посложнее. Частично это подтвердили классические эксперименты Миллера — Юри, в которых смесь исходных веществ подвергалась действию таких условий (ультрафиолет, электрические разряды, нагрев) и действительно стала превращаться в коктейль, полный «строительных блоков жизни». Однако с тех пор астрофизики нашли в космосе немало даже более сложных молекул, чем полученные тогда «в пробирке».

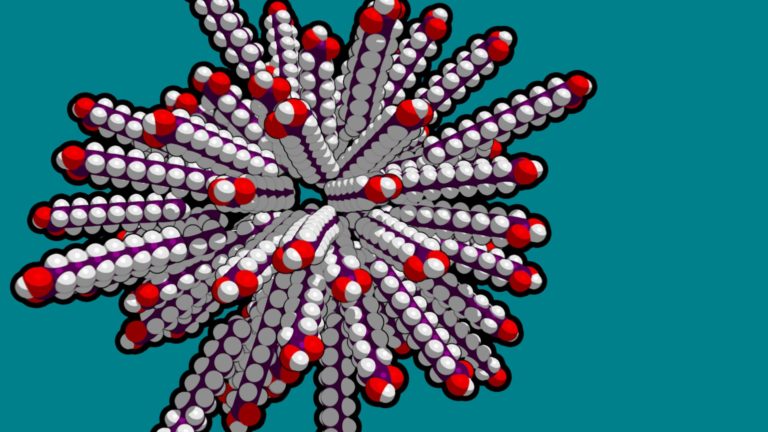

Отсюда возникает вопрос об их происхождении и первом появлении на свет. Этой проблеме посвящена работа Стюарта Кауффмана (Stuart Kauffman) из Института системной биологии в Сиэтле и его коллег из Венгрии, результаты которой представлены в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org. Вместо лабораторных экспериментов авторы моделировали взаимодействия на компьютере и попытались показать, как в ранней Вселенной могли образоваться те органические соединения, которые обнаруживаются в космосе сегодня.

С учетом разнообразия участвующих атомов, возможных взаимодействий и связей между ними провести такие расчеты напрямую пока что невозможно. Поэтому авторы упростили модель, сведя ее к массе молекул, которые могли формироваться в условиях ранней Вселенной. И начали они с Земли — химически наиболее богатого из известных нам объектов.

В крупнейшей открытой базе данных PubChem содержится информация более чем о 90 миллионах различных молекул, подавляющее большинство которых обнаруживается в природе. Проанализировав ее, ученые обнаружили, что их распределение по величине имеет пик на уровне около 290 Да, что эквивалентно массе примерно 24 атомов углерода, и длинный «хвост» в сторону высокомолекулярных соединений массой в тысячи Дальтон. Это дало авторам «стоп-кадр» химии нашего времени.

Эту картину они сравнили с аналогичным распределением для веществ, обнаруженных в составе знаменитого Мерчисонского метеорита, найденного в Австралии в 1969 году. На этом примечательном небесном теле обнаружили целый химический зоопарк в десятки тысяч разных соединений, а Кауффман с коллегами показал, что (если не учитывать наиболее простые и легкие молекулы) их распределение по массе демонстрирует пик около 240 Да — и также длинный «хвост». Астероид Мерчисон сформировался не менее 5 миллиардов лет назад, в молодой Солнечной системе, так что его состав дал ученым «стоп-кадр» той эпохи.

Идея их состояла в том, чтобы, ориентируясь на эти условные точки, оценить темпы увеличения размеров и сложности молекул во Вселенной. Расчеты показали, что основной пик возникает и сдвигается в сторону утяжеления постепенно, в ходе случайных столкновений и реакций все более сложных соединений. Длинный «хвост» образоваться таким путем не успел бы, и его появление авторы связывают с «механизмом предпочтительного соединения» — как при взаимодействии аминокислот и коротких цепочек аминокислот друг с другом в образовании белковых молекул.

Проявлением двух механизмов и являются две особенности распределения: большой пик, который возникает уже на ранних этапах химической эволюции Вселенной, и длинный «хвост» крупных молекул, появляющийся значительно позднее. Экстраполируя эти процессы в прошлое, ученые заключают, что первые аминокислоты должны были появиться уже 168 миллионов лет спустя после Большого взрыва. Практически мгновенно — и намного раньше, чем можно было предположить.

Это весьма смелый вывод, который, конечно, нуждается в более внимательном изучении и подтверждении. Однако он может объяснить главную загвоздку экспериментов Миллера — Юри: со времени первых опытов в середине ХХ века ученые не раз пытались «продлить» их, усовершенствовав постановку опыта, чтобы получить в пробирке что-нибудь более сложное, нежели смесь аминокислот и других «кирпичиков жизни» — то, что называется автокаталитической химической сетью, в которой происходят разнообразные и все более сложные реакции. До сих пор этого не удавалось — возможно, потому, что даже у Вселенной это потребовало многие миллиарды лет, начиная с той поры, когда ни Земли, ни Солнца еще не было.

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

Для большинства людей боль утраты близкого человека со временем стихает. Но примерно у одного из 20 скорбящих все происходит иначе. Годы идут, а тоска не ослабевает — она словно консервируется, не давая человеку двигаться дальше. Долгое время психиатры спорили: столь длительное горевание — особенность психики или болезнь? Австралийские ученые нашли ответ, заглянув в мозг таких людей.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии