Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Чувствительность аутистов объяснили дезадаптацией нейронов

Американские ученые пришли к выводу, что обостренная чувствительность к тактильным стимулам при аутизме связана с нарушением адаптации нейронов соматосенсорной коры.

По современным представлениям, наследуемость расстройств аутистического спектра (РАС) составляет около 50 процентов и, как правило, является полигенной. Однако в ряде случаев подобные нарушения опосредуются мутацией одного гена. В частности, с аутизмом нередко ассоциируется синдром Мартина — Белл (синдром ломкой X-хромосомы), связанный с дефектом FMR1. Это заболевание обусловлено накоплением в X-хромосоме повторов тринуклеотидов цитозин-гаунин-гуанин (ЦГГ) и проявляется в специфических морфологических и когнитивных нарушениях, например мышечной гипотонии и умственной отсталости. Известно, что синдром Мартина — Белл сопровождает РАС примерно в двух процентах случаев.

Экспансия повторов тринуклеотидов ЦГГ при синдроме ломкой X-хромосомы происходит в локусе FMR1. Этот ген кодирует белок FMRR, играющий важную роль в развитии нервной системы и формировании межнейронных связей. Кроме того, FMR1, как предполагается, кодирует крупную популяцию матричных РНК (мРНК), участвуя в том числе в обучении. В качестве модели аутизма ученые нередко используют животных с нокаутированным FMR1. Авторы новой работы также вывели линию мышей с дефектным геном, однако в этом случае целью выступала симуляция синдрома Мартина — Белл. Последующие наблюдения показали, что такие особи, как и пациенты с РАС, проявляют гиперчувствительность.

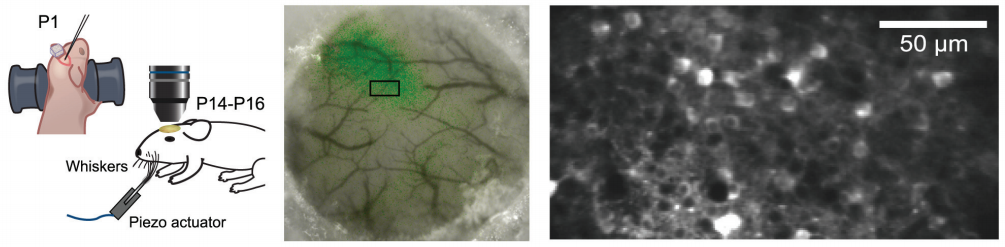

Обостренная чувствительность к раздражителям часто характеризует РАС. Так, пациенты с аутизмом могут болезненно воспринимать и избегать прикосновения. Согласно итогам эксперимента, схожей симптоматикой обладали мыши с нокаутированным FMR1: например, они чаще здоровых уклонялись от стимуляции вибриссов. Чтобы прояснить механизм такого поведения, авторы сформулировали три гипотезы, в основу которых легли аномальные реакции нейронов соматосенсорной коры. В частности, клетки пострадавших животных могли отличаться гипервозбудимостью, низкой адаптацией или расширенным охватом. Для проверки предположений мышам ввели в мозг флуоресцентный сенсор.

В зависимости от активации сенсора (он реагировал на деполяризацию мембраны) исследователи могли проследить за работой отдельных нейронов в ответ на последовательную стимуляцию вибриссов. Результаты подтвердили гипотезу о низкой адаптации клеток. В отличие от здоровых, их возбудимость не снижалась после многократного воздействия раздражителя. При этом тенденция не зависела от возраста животного. По мнению авторов, полученные данные могут указывать на то, что невозможность уменьшить возбуждение нервных клеток опосредует обостренную сенсорную чувствительность при аномалиях в FMR1. Прежде аналогичные дефекты наблюдались у детей с РАС.

Статья опубликована в The Journal of Neuroscience.

Между тем летом 2016 года американские исследователи показали, что искажение тактильной чувствительности при РАС может быть обусловлено мутациями в гене MeCP2.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии