Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Человечество глупеет?

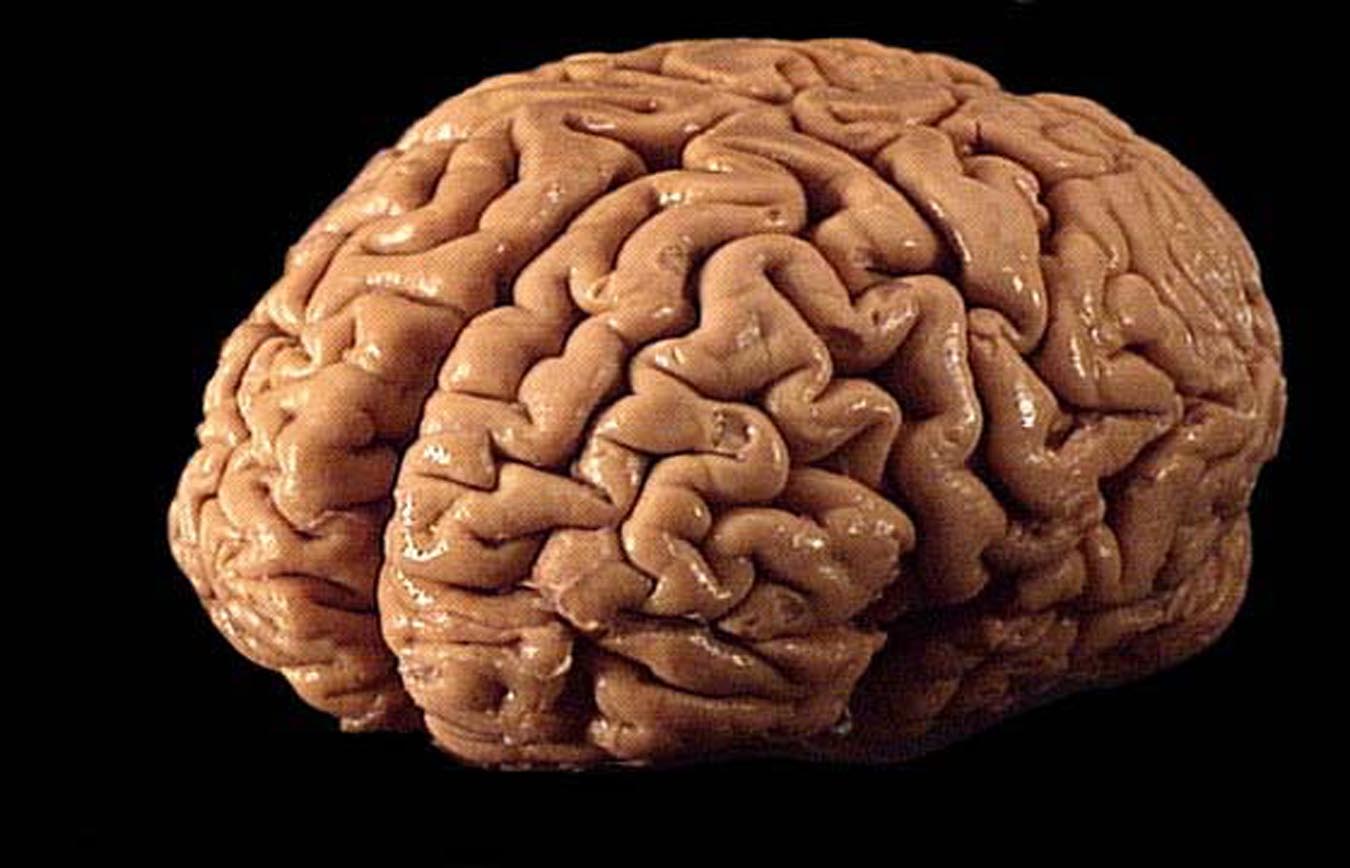

За последние 25 тыс. лет у человечества происходит уменьшение мозга. Каковы причины? Об этом рассказывает антрополог Станислав Дробышевский.

Объем мозга предков современных людей еще в верхнем палеолите (около 35-12 тыс. лет назад) был равен примерно 1500 куб. см. Сегодня средние показатели объема мозга мужчин всех рас равны приблизительно 1425 куб. см, а у женщин — 1350 куб. см. Чем же ученые объясняют такую разницу между показателями наших предков и современного человека?

«Одни, особенно гордящиеся собственной разумностью, склонны туманно рассуждать о важности количества и качества межнейронных связей, о не принципиальности абсолютной массы мозга, об отсутствии корреляции между этой массой и уровнем интеллекта, о различиях массы мозга и объема мозговой полости черепа, о тонкостях методик, о соотношении нейронов и нейроглии, — пишет Станислав Дробышевский на сайте Антропогенез.ру. — Однако, о нейронах неандертальцев и кроманьонцев мы ничего не знаем, а о размере мозга – знаем. Есть и второй вариант: древние люди были умнее нас».

Казалось бы, странный вывод. И, по словам Дробышевского, он, конечно, обычно удивляет людей. Действительно, как кроманьонцы и неандертальцы могли быть умнее нас, ведь они же имели менее развитую культуру и вообще… Кроме того, о том, что интеллект не так жестко связан с объемом мозга, знает сегодня, наверное, любой образованный человек

«На первое возражение ответить проще, — пишет Станислав Дробышевский. — Древние люди жили в гораздо более сложных условиях чем мы сейчас». Это и понятно. Каждый наш предок в те нелегкие времена должен был хранить всю информацию об окружающем его мире (как добыть огонь, как найти подходящую для жилья пещеру, как убить мамонта, как защититься от болезней и пр.) в одной-единственной голове — своей, и уповать в основном только на свои знания и опыт.

В нашей же сегодняшней жизни специализации разделены до такой степени, которую наши предки не могли и вообразить: врачи не просто занимаются исключительно лечением, но каждый лечит только «свои» болезни; профессия строителя подразумевает не только укладчику кирпичей, но и инженера, архитектора, крановщика, монтажника и пр.

Если вам кажется, что все это — вопрос неоднозначный, попробуйте, скажем, сделать добротный топор из «природных» материалов. Думаете дело обойдется лишь прилаживанием лезвия топора к топорищу? Как бы не так. Для начала вам надо добыть руду, вылить из нее лезвие, срубить (сделанным, опять же, своими руками орудием) крепкую ветку, обтесать…

«Современный человек дров не носил, палок не пилил, руды не копал, железо не ковал, – вот и нет ему ничего, в смысле мозгов, – пишет Станислав Дробышевский.

Помимо того, что древний человек должен был быть, что называется, на все руки мастером, до всего он должен был доходить своим умом, поскольку умудренных опытом учителей было катастрофически мало — продолжительность жизни была очень невысокой.

Между тем, наш мозг, как известно, очень и очень энергетически дорогой орган — ему нужно огромное количество калорий каждый день. Дробышевский: «Неспроста палеолитические люди часто имели мощное телосложение – им надо было усиленно кормить свой мощный мозг, благо, еще не истощенная среда со стадами мамонтов и бизонов позволяла».

Уменьшение размеров мозга началось в неолите, когда люди познали земледелие и стали переходить на углеводную диету. Обилие пищи привело к увеличению популяции людей, но к уменьшению размеров тела и мозга. В эволюционной гонке побеждали индивиды помельче, но с повышенной репродуктивностью.

Конечно, наряду с земледельцами существовали и скотоводы-кочевники, жизнь которых, очевидно, была сытнее. Недаром групповой рекорд размеров мозга принадлежит современным представителям кочевников (бурятам, казахам, монголам). Но их жизнь всегда была проще, чем у земледельцев (стабильность, ярко выраженная специализация), да и ограбить земледельцев они всегда могли, что несравнимо проще, чем вырастить урожай самим. «Все скотоводческие культуры зависят от соседних земледельческих. Посему размер мозга уменьшался у всех – тотально по планете», – пишет антрополог.

Тем не менее, известно, что у современных охотников-собирателей – бушменов, австралийских аборигенов, пигмеев и пр. – размер мозга всегда очень невелик. Получается, их мозг уменьшался стремительнее, чем у земледельцев и скотоводов, выходит, их жизнь была проще?

Но, по мнению Станислава Дробышевского, причины сокращения размеров мозга могут быть разными. В первую очередь, нельзя забывать, что прогресс даже среди этих племен все же был, и немалый. За 30 тыс. лет у австралийских аборигенов появились бумеранги, микролиты, дикие собаки динго. Да и обмен между разными сообществами охотников-собирателей был всегда — они обменивались опытом и орудиями. Второй причиной уменьшения мозга таких племен может быть ухудшение условий их жизни. Дробышевский: «В палеолите такой образ жизни вели все, стало быть, плотность населения и конкуренция были минимальны, нагрузка на окружающую среду тоже была весьма слабой. Стада непуганых бизонов покрывали степи до горизонта, низкий уровень технологий не позволял извести их всех, но давал вполне достаточно пищи для поддержания большого тела и мозга».

Жизнь в палеолите Золотым веком, конечно, не назовешь: голод, холод, болезни и хищники. Но в целом жизнь наших предков тех времен и современных бушменов, живущих в пустыне Калахари, была лучше и сытнее.

Дело в том, что современные племена охотников-собирателей оттеснены земледельцами и скотоводами в самые неблагоприятные места обитания. Бушмены, например, вынуждены откровенно выживать, пытаясь найти хоть какое-то пропитание в засушливых районах Калахари (о жизни и обычаях бушменов читайте в статье «Запреты и обычаи: Африка»).

«Мало еды – мало возможностей для поддержания большого мозга. Неспроста современные охотники всегда имеют и очень малые размеры тела, и весьма субтильное телосложение, даже близко несравнимое с неандертальским», ? комментирует антрополог, – «В свете всего этого закономерно, что с появлением производящего хозяйства размер мозга угнетаемых охотников-собирателей стал резко уменьшаться. Верхнепалеолитический рай закончился».

По поводу второго возражения — нечеткой корреляции между размером мозга и интеллектом — Станислав Дробышевский разъясняет: интеллект по большей части, действительно, не сильно зависит от размеров мозга, и даже не от числа нейронов и количества ассоциативных нейронов, а от числа связей между нейронами. И этот фактор на определенное количество процентов связан с наследственностью, на определенное — с образом жизни и опытом. Если индивид будет учиться — он будет интеллектуальнее, не будет — останется глупым.

Стоит заметить и то, что число нейронов на протяжении жизни чрезвычайно уменьшается, а способности мозга продолжают расти — это обусловлено именно появлением новых межнейронных связей. Так что приходится все же признать — большой мозг потенциально может стать более умным, но факторов и оговорок, которые стоят у него на пути слишком много, поэтому такой взаимосвязи по факту нет. Не удивительно в этой связи, что обладатели огромного мозга совсем не являются выдающимися людьми.

А вот в межвидовом масштабе, по словам Дробышевского, связь размеров мозга и интеллекта очень даже очевидна (хотя и с поправкой на массу тела: мозг кита несоизмеримо больше нашего, но и тело кита по сравнению с нашим невероятно велико): кошки глупее собак, а мыши глупее слонов. При этом размеры тела кроманьонцев и неандертальцев вполне соизмеримы с нашими, но размер их мозга все равно был больше, чем у нас. Это при том, что питание Homo sapiens с тех пор стало куда более стабильным.

«Стало быть, изменения размеров связаны в первую очередь с интеллектом. С чего мы и начали, – делает не очень приятный вывод Станислав Дробышевский. – Каков же прогноз? Усиливающаяся специализация и независимость от условий окружающей среды, обеспеченность выживания независимо от личных качеств делают прогноз неутешительным. С другой стороны, общий разум человечества неизмеримо растет».

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.

До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии