Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые создали алмазные капсулы высокого давления и запечатали в них кристаллический аргон

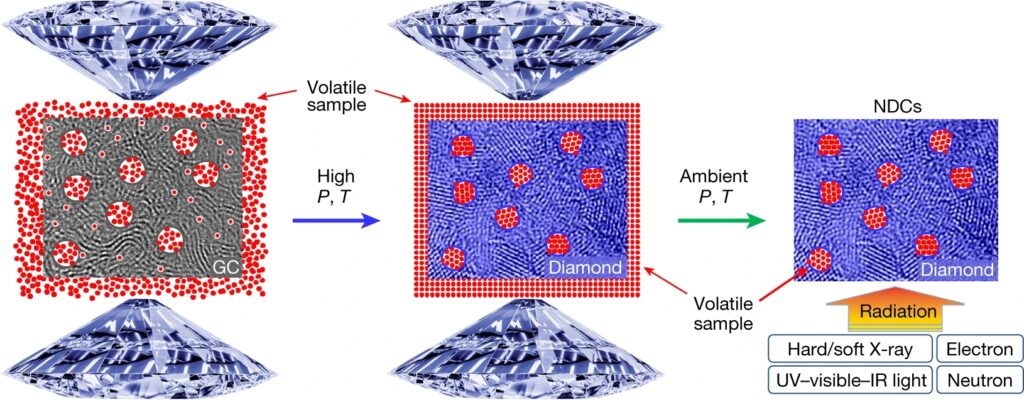

Запечатывание фаз высокого давления в нанокристаллическом алмазе позволяет извлекать их из алмазной наковальни и изучать ранее недоступными способами. При этом внутри капсулы сохраняется давление, близкое к использованному при синтезе.

При давлениях, достигающих и превышающих сотни тысяч атмосфер, энергия сжатия становится сравнимой с энергией химических связей в веществах и материалах, а их свойства существенно изменяются. Графит превращается в алмаз, газообразный кислород становится металлом, и образуются соединения с составом, невозможным в обычных условиях.

Один из интереснейших классов таких соединений — супергидриды, которые содержат гораздо большее количество водорода, чем позволяет обычная химия. Литий и лантан при обычном давлении образуют гидриды LiH и LaH3, а при миллионах атмосфер — LiH6 и LaH10.

Многие супергидриды выступают сверхпроводниками и оставляют далеко позади даже самые высокотемпературные сверхпроводники, существующие при обычном давлении. У иттрий-бариевого купрата — наиболее многообещающего представителя последних — температура перехода составляет минус 180 градусов Цельсия. У LaH10 она достигает минус 23 градусов при полутора миллионах атмосфер, и супергидриды еще только начали изучать. Среди них вполне может отыскаться сверхпроводник, остающийся таковым при комнатной температуре, и почти наверняка он будет существовать только при высоком давлении.

Синтезировать и изучать фазы высокого давления сравнительно несложно: алмазные наковальни создают давление до нескольких миллионов атмосфер и пропускают инфракрасное и рентгеновское излучение, которыми можно изучать структуру вещества. К сожалению, почти все эти фазы распадаются при извлечении из наковальни.

Ученые под руководством доктора Чжидань Дзэн (Zhidan Zeng) из Научно-технологического центра исследований высокого давления (Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research, HPSTAR) и профессора Венди Мао (Wendy Mao) из Стэнфордского университета (Stanford University) предложили способ сохранения фаз высокого давления вне алмазных наковален и проверили его экспериментально.

Они использовали стеклоуглерод — модификацию углерода, которая в обычных условиях непроницаема для газов и жидкостей, но начинает пропускать их под давлением. Каждый атом углерода в стеклоуглероде связан с тремя соседями, подобно графиту, но, в отличие от последнего, его структура беспорядочна на масштабах, превышающих атомные.

Если связывать плоские графитоподобные фрагменты в трехмерную беспорядочную сеть, между ними неизбежно оказывается много пустого пространства, что отражается в очень низкой плотности стеклоуглерода (1,5 грамма на сантиметр кубический против 2,5 у графита).

Ученые накачали аргон в алмазную наковальню с предварительно помещенным туда стеклоуглеродом и подвергли содержимое сжатию до полумиллиона атмосфер с разогревом до 1800 градусов Цельсия. Сначала при сжатии и разогреве аргон входил в пустоты структуры стеклоуглерода и равномерно заполнял его, словно губку. Дальнейшее повышение давления и температуры воздействия перестраивало структуру химических связей в стеклоуглероде, превращая его в гораздо более плотный нанокристаллический алмаз.

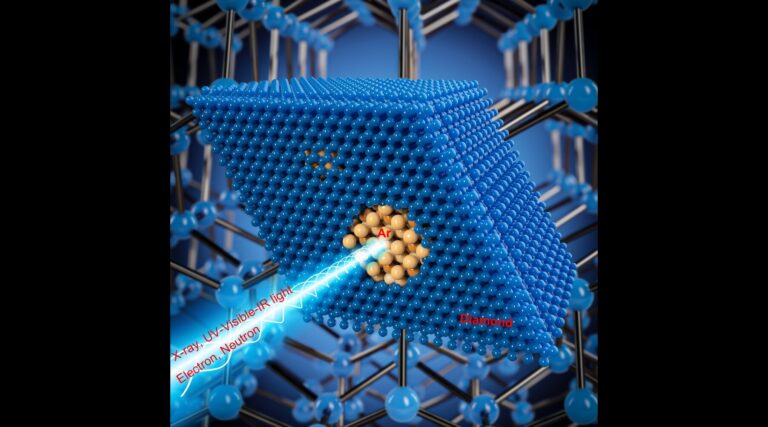

Аргон при этом выдавливался из трансформирующейся структуры углерода и собирался в замкнутых порах. При снижении температуры химические связи между атомами углерода теряли подвижность, и аргон оказывался запечатанным внутри алмаза.

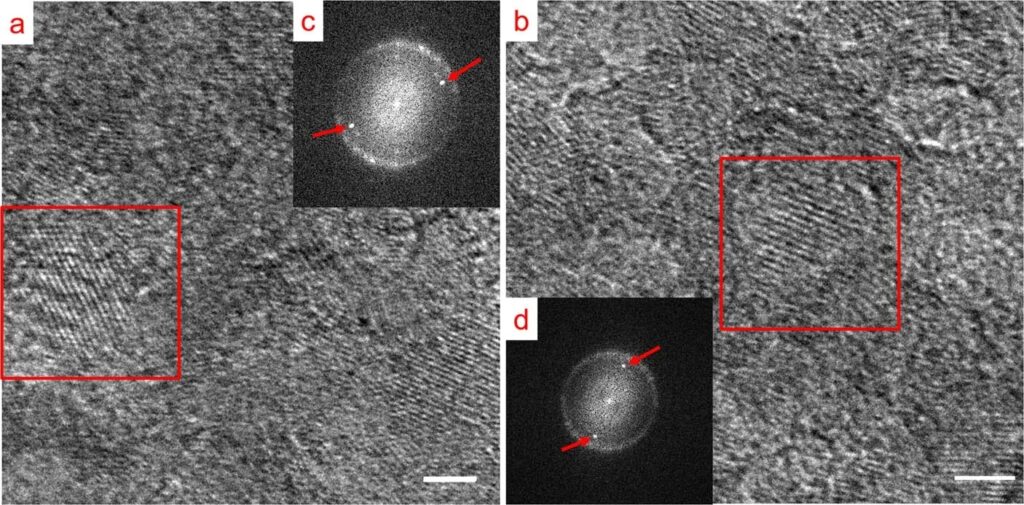

Как показала рентгеновская дифракция, измеряющая остаточную степень сжатия кристаллического аргона, внутри пор сохранялось давление до 220 тысяч атмосфер. Некоторые крупинки при этом оказывались всего в нанометре от поверхности. Это позволило изучать их методами, недоступными внутри алмазной наковальни, — электронной микроскопией и фотоэлектронной спектроскопией.

Ученые отмечают, что итоговое давление в порах можно задавать путем изменения пикового давления в алмазной наковальне, при котором проводится синтез, — в данном случае оно составило чуть меньше половины от максимального.

Следует отметить, что подобный процесс происходит и в природе.

Алмазы образуются в земной мантии, на глубине нескольких сотен километров, где давление и температура очень близки к использованным в эксперименте. Если растущий алмаз захватывает окружающий материал, высокое давление внутри него сохраняется даже после путешествия на поверхность. В 2018 году в природных алмазах впервые обнаружили инклюзии, содержащие лед-VII, стабильный лишь выше 22 тысяч атмосфер — ранее предполагалось, что в природе он существует только глубоко в недрах гигантских планет и их спутников.

Где это достижение может оказаться полезным? Эффект Мейснера, заключающийся в выталкивании сверхпроводника магнитным полем и использующийся, например, для магнитной левитации, не требует изготовления сплошного провода: изолированные крупинки сверхпроводника его тоже проявляют. Возможно, мы увидим первые сверхпроводящие «антимагниты» и изделия на их основе уже вскоре после того, как будет открыт комнатный сверхпроводник.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии