Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Палеонтологи определились со временем появления теплокровных динозавров

Долгое время динозавров считали неповоротливыми холоднокровными животными, наподобие ныне живущих рептилий. Однако современная наука установила близость динозавров к птицам, которые, как и млекопитающие, относятся к эндотермным (теплокровным) организмам. Теперь новое исследование показало, когда именно некоторые динозавры могли приобрести способность поддерживать постоянную температуру тела.

Представление о холоднокровности динозавров в 1968 году оспорил палеонтолог Роберт Бэккер (Robert Bakker). В своей книге «Ереси о динозаврах: новые теории, раскрывающие тайны динозавров и их вымирания» он заключил, что на самом деле динозавры были теплокровными, ловкими существами, больше похожими на современных птиц, чем на ящериц и прочих рептилий. Со временем многие утверждения Бэккера подтвердились, и теперь эта точка зрения преобладает в палеонтологических кругах (хотя некоторые детали устарели).

Более того, с точки зрения современной кладистики птицы и остаются динозаврами — одной из групп манирапторов. Поскольку видов птиц на сегодня больше, чем видов млекопитающих, получается, что по разнообразию динозавры на современной Земле все еще превосходят крупнейшую группу своих конкурентов.

В 2022 году исследование, в основу которого лег химический анализ окаменелых останков динозавров, показало, что многие из них, включая двуногих тероподов и длинношеих зауроподов, были теплокровными.

Однако до сих пор оставалось неясно, в какой момент произошло разделение и часть динозавров приобрели эндотермность. Ответ на этот вопрос, похоже, нашла международная команда ученых из Испании, Великобритании и ряда других стран. Их исследование недавно опубликовал журнал Current Biology.

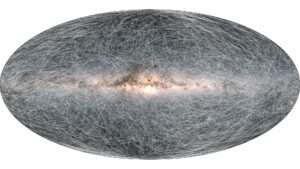

Специалисты изучили распространенность динозавров в различных климатических зонах во времена мезозойской эры, примерно 66-230 миллионов лет назад. Для этого исследователи рассмотрели данные о тысяче ископаемых останков, а также климатические и географические модели того периода и эволюционные деревья динозавров.

В итоге удалось выяснить, что две из трех основных групп динозавров — тероподы вроде тираннозавров (Tyrannousaurus rex) и велоцирапторов (Velociraptor), и птицетазовые (Ornithischia), включая родственников растительноядных стегозавров (Stegosaurus) и трицератопсов (Triceratops), — переселились в более холодный климат в начале юрского периода, примерно 180 миллионов лет назад. Это позволяет предположить, что именно тогда у них могла развиться эндотермия, то есть способность к поддержанию относительно постоянной внутренней температуры тела.

В предыдущих исследованиях ученые находили в ископаемых останках признаки теплокровности у представителей обеих групп. В частности, известно, что некоторые тероподы и птицетазовые обладали «протоперьями» и перьями, удерживающими внутреннее тепло.

Анализ также показал, что зауроподы, или ящероногие — третья группа динозавров, включающая бронтозавров (Brontosaurus) и диплодоков (Diplodocus) — напротив, продолжали держаться в более теплых районах планеты.

«Наше исследование показывает, что различные климатические предпочтения у основных групп динозавров возникли во времена события Дженкинса, примерно 183 миллиона лет назад, когда интенсивная вулканическая активность привела к глобальному потеплению и вымиранию групп растений. Тогда же появилось много новых видов динозавров. Развитие эндотермии — возможно, ставшее результатом этого экологического кризиса — вероятно, и позволило тероподам и птицетазовым успешно развиваться в более холодной среде. Эта особенность сделала их более подвижными и способными дольше сохранять активность, быстрее расти и производить на свет больше потомства», — подытожил один из авторов работы Альфио Алессандро Кьяренца (Alfio Alessandro Chiarenza), аффилированный с Университетским колледжем Лондона (Великобритания) и Университетом Виго (Испания).

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии