Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

Кто из нас не видел кадры с огненными полосами в небе при разрушении спутников, сошедших с орбиты? Или обгорелые бока спускаемых аппаратов, доставивших экипажи космонавтов на Землю? Вход боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в атмосферу видят значительно реже; на фотографиях он тоже запечатлен в виде огненных линий в небе. Что же это за огонь в небе и как он возникает? Распространенный в массовом сознании стереотип объясняет его трением об воздух. Но это лишь миф. Причина огня и механизм его появления другие.

Очевидно, что в этом виноват воздух, ведь до вхождения в него никакого огня нет. Воздух обтекает объект, конструкцию, тело, движущееся с почти космическими скоростями. От этого нагревается и сильно обгорает поверхность тела, требуя теплозащиты. А без нее конструкция разрушается и сгорает красочным огнем, иногда полностью.

Что же так сильно нагревает поверхность гостя из космоса, какой источник тепла? На этот простой вопрос есть такой же простой и широко распространенный ответ: это трение об воздух. Ведь при трении предметы, как всем известно, нагреваются. В этом может убедиться любой, и даже добыть огонь трением кусков сухого дерева друг об друга. Нагреваются тормозные диски автомобиля, тупое сверло раскаляется от трения, а резина шин наглядно дымится, если сильно трется об дорогу. Совершенно ясно, что и трение об воздух точно так же нагревает поверхность летящих конструкций и кусков. И это первая ошибка, с которой начинается миф.

Твердые тела: контакт поверхностей

С трением твердых тел все действительно так. Их взаимодействие происходит на поверхностях тел, к которым приложено действие трения. Первый слой или слои молекул и атомов, составляющие саму поверхность трения, контактируют с поверхностью другого тела. Именно между этими поверхностями возникают силы сцепления, препятствующие смещению поверхностей друг по другу. Это трение покоя, пока тела неподвижны, и трение скольжения, когда поверхности перемещаются друг по другу — трутся.

Выделяющееся тепло трения легко нагревает тончайший контактный слой до высокой температуры. Оно никуда не отводится, кроме теплопроводности в более глубокие слои тела. Если отвод тепла медленный по сравнению с его выделением (самая частая ситуация в трении), он не справляется с тепловым потоком от трущейся поверхности. Которая в результате нагревается до высокой температуры и начинает дымиться и гореть. Именно так возникает дымок и потом огонь в деревянной дощечке, которую сверлят палочкой. Таково поверхностное трение твердых тел.

Но воздух не твердое тело. Переносить на него реакции твердых тел, как под копирку, нельзя. Трение в газе принимает другой вид и происходит по принципиально другому физическому механизму.

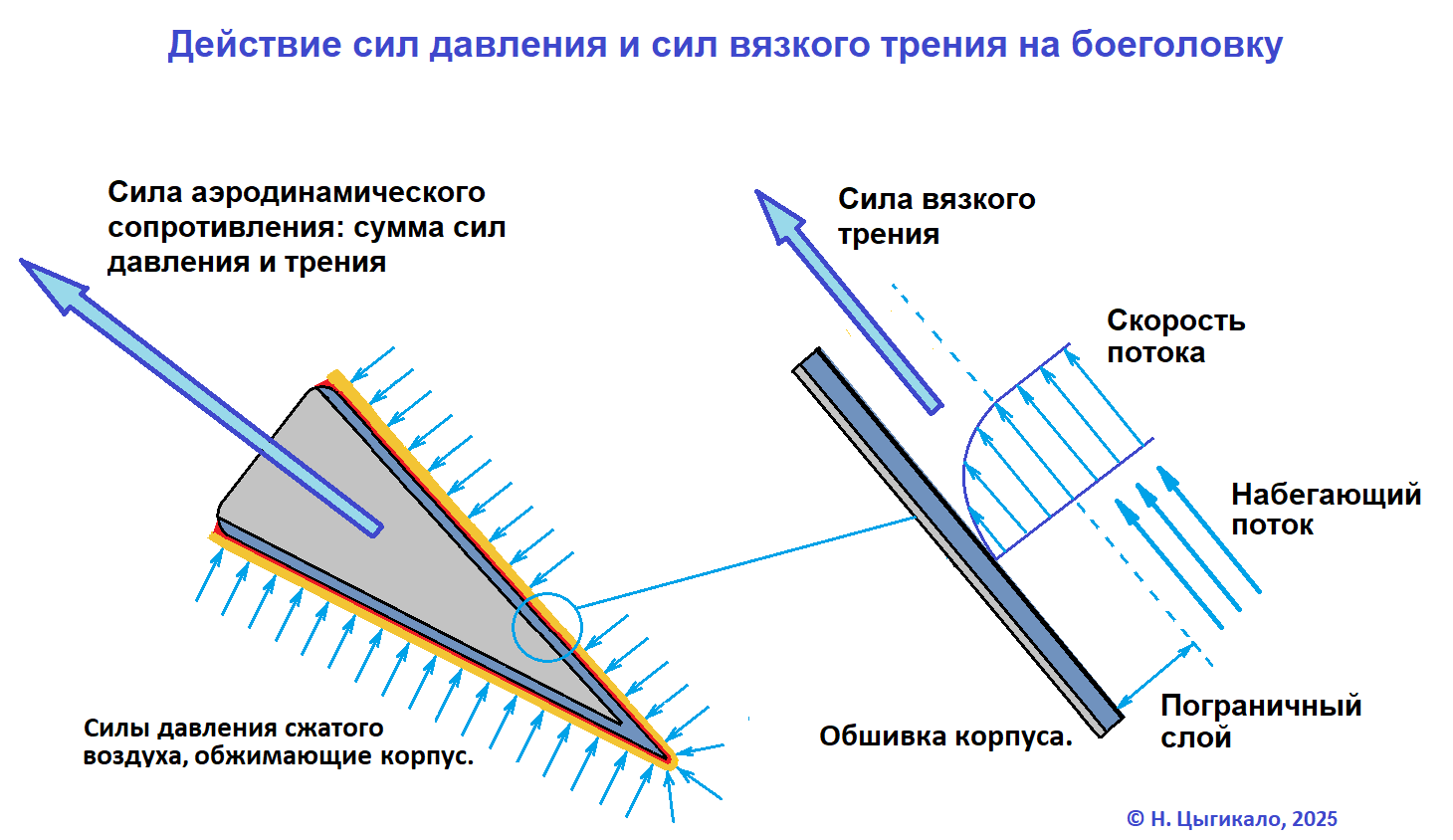

Он называется вязким трением. И работает этот механизм не на твердой поверхности тела. Его область действия — объем газа, заключенный в пограничном слое, прилегающем к поверхности тела. Этот совсем другой физический механизм создает и совсем другую картину, имя которой — вязкое трение.

Вязкое трение: другое поведение

В гидродинамике и аэрогазодинамике есть понятие пограничного слоя жидкости или газа (среды, в которой движется тело). Это слой на поверхности тела, в котором скорость течения среды меняется от полного нуля на поверхности тела до скорости основного потока на некотором расстоянии от тела. Он небольшой, зависит от конкретики течения и может составлять и пять миллиметров, и пару сантиметров.

При этом трения на поверхности движущегося тела нет вовсе, как это ни парадоксально. К поверхности тела «приклеились» неподвижные молекулы среды, намертво прилипшие. Только эти неподвижные молекулы напрямую контактируют с телом. По телу ничего не движется и не трет, среда прилегает к телу неподвижно. Поэтому трения на поверхности тела нету. Где же оно тогда происходит? Полностью в среде, внутри газового или жидкого слоя.

Уже следующий за первым слой молекул среды движется вдоль поверхности тела по первому неподвижному слою таких же молекул. Каждый следующий слой движется быстрее, пока самые отдаленные слои не сравняют свое движение со скоростью основного потока. И каждый взаимодействует с соседними слоями, передавая им часть своего движения (или забирая часть их движения). Изменить движение другого слоя можно только действием на него силы. Слои среды, меняя скорость друг друга, действуют на них силами; эти силы сливаются в общее воздействие, названное вязким трением. А свойство среды создавать такие силы назвали вязкостью.

Именно через нее передается замедление скорости потока до нуля на обтекаемой поверхности. Обмен силами неотделим и от обмена потерями от них, в том числе выделенным теплом, распределенным по всей толщине пограничного слоя. Вспомним твердое тело: возникая и концентрируясь на поверхности, тепло быстро нагревает ее. А это же самое тепло, те же 10 калорий или джоулей, распределенное по массе пограничного слоя, нагреет его намного меньше. Потому что масса объема, принявшего тепло, на огромное число порядков больше массы поверхностного слоя толщиной в одну молекулу.

К этому добавится и на порядки более мощный отвод тепла другим механизмом — подвижностью слоев. Они уносят тепло быстрее теплопроводности в тысячу раз (и намного больше) быстрее. Нагреваемые слои смещаются вместе с теплом, покидая тело, и непрерывно заменяются новыми. Отвод тепла столь велик, что эффективно охладит и саму поверхность тела, если она вдруг начнет нагреваться.

Поэтому один и тот же ньютон или килоньютон силы сухого и вязкого трения даст кардинально разную тепловую картину.

В сухом трении пойдет огонь, в вязком та же сила практически не повысит температуру тела. Вязкое трение как выделит размазанное по среде тепло, так и унесет его. Итог прост: вязкое трение нагреет обтекаемое тело на много порядков меньше, чем сухое трение ровно той же силы. Или вообще не даст нагревающего тело действия. Это важный и неожиданный для мифа о трении вывод.

Газодинамика играет с огнем

Но что тогда нагревает огнем входящие в атмосферу конструкции? Ведь это пламя светит за сотню километров, тепло там выделяется явно неслабое, что видно воочию.

Ответ лежит в области газодинамики, царстве движения газа с большими, многократными сжатиями. Они происходят только на сверхзвуковых скоростях: газодинамика — сверхзвуковая сестра дозвуковой аэродинамики с малой сжимаемостью газа, воздушного аналога несжимаемой гидродинамики.

В сверхзвуковом движении тела молекулы газа оказываются медленнее него: ведь это их движением и скоростью создается движение звуковых волн. Поэтому молекулы не успевают разлететься вперед и в стороны, накапливаясь на встречающих поток поверхностях сверхзвукового тела в сжатый слой.

Это уплотнение имеет очень резкую наружную границу, отделяющую уже сжатый газ от нетронутого набегающего потока. Ее толщина всего два-три пробега молекул, поток пересекает ее за десятимиллиардную часть секунды. Настолько же мгновенно и резко, строго вертикальной ступенькой на графике, здесь падает скорость потока.

Торможение воздуха ударом об эту поверхность в потоке так же резко сжимает и нагревает газ взамен потери скорости. Соответствующая этому мгновенному торможению часть кинетической энергии газа переходит в энергию тепловую и потенциальную энергию сжатия. Так на скачке уплотнения перераспределяются составляющие полной энергии газа. Сама же полная энергия потока уменьшится лишь на потери, неизбежные в любом газодинамическом процессе.

За мгновенный рост плотности потока эту поверхность так и назвали: сверхзвуковой скачок уплотнения. Не будем сейчас вдаваться в его особенности, формы и поведение; нас интересуют тепло и температура. Как сильно она может вырасти в скачке или системе последовательных сверхзвуковых скачков? Да на сколько угодно, вопрос лишь в запасе энергии потока, в его изначальной скорости — или (это то же самое) в скорости полета тела.

Газодинамическое сжатие может быть стократным и тысячекратным, а сверхзвуковой скачок уплотнения поднимет температуру на несколько тысяч градусов.

Именно он работает тем самым механизмом нагрева газодинамической природы. Тормозя поток, он превращает часть уменьшения скорости в тепло, выделяя его сразу в сжатый воздух и нагревая до температуры огня, иногда нереально ослепительного. Этот раскаленный поток и обтекает поверхность конструкции, передавая ей часть своего тепла и нагревая ее. Нагрев идет и за счет контакта с горячим газом, и тепловым излучением газа в конструкцию.

«Просто хочешь ты знать, где и что происходит»

Осталось посмотреть общую картину, в которой присутствует и трение среды (вязкое, другого она не знает), и газодинамический нагрев в скачке уплотнения. Пограничный слой с его вязким трением возникает в уже сжатом и потому горячем потоке. Который становится горячим еще раньше, на удалении от поверхности, в расположенном на некотором расстоянии от нее сверхзвуковом скачке уплотнения. Газ нагревается в нем прежде того, как дойдет до пограничного слоя и его вязкого трения. Этот нагрев не может быть следствием того, что еще не произошло. А трение не причина нагрева, ведь оно идет в уже нагретом ранее потоке.

Так мы понимаем, что нагрев — очевидная работа и заслуга газодинамического сжатия, а трение среды ощутимо не действует на тепловую картину обтекания.

Здесь важно не впасть в другую распространенную ошибку. Раз тепловой вклад трения ничтожен, то и само трение ничтожно? Нет, это не так: силовой вклад трения в сопротивление движению тела вполне сравним с вкладом сжатого газа на поверхностях тела, давящим назад.

В конце 1960-х годов американские разработчики искали минимальные интегральные потери скорости боеголовок при прохождении ими всей атмосферы. Два главных вклада в аэродинамическое сопротивление вносили давление обтекающего слоя на поверхность конуса боеголовки, и сила трения на ней же. Третья обычная компонента — волновое сопротивление в виде носовой ударной волны — отсутствовало из-за острого, игловидного носа боеголовки, выбранного в этих исследованиях.

Чем тупее конус боеголовки (чем больше угол конуса ее корпуса), тем короче боеголовка: трению достается в работу меньшая длина и площадь корпуса. Зато силы давления, всегда направленные по нормали к поверхности, дадут больше осевой (по оси боеголовки и против ее скорости) тормозящей составляющей.

А у конуса длинного и игловидного, похожего на тонкую длинную сосульку, силы давления будут почти перпендикулярны оси боеголовки, обжимая ее к центру, но давая малую до ничтожности продольную составляющую. Зато силы трения получат длинную поверхность, где проявят себя на каждом сантиметре. Причем действуя вдоль этой поверхности, силы трения будут направлены почти вдоль оси боеголовки и против ее скорости, наиболее полно работая на торможение.

Минимум потерь скорости боеголовки от их общего тормозящего действия за весь полет сквозь воздух достигался при значении угла конуса корпуса в 17-18 градусов. Такой угол стал стандартом в американском «боеголовкостроении» с 1970-х, позже распространившись по всему миру.

Плазма или не плазма? Баланс концентраций и энтузиазма

Рассмотрим заодно еще один распространенный стереотип, связанный со входом в атмосферу. Обычно яркий горячий слой вокруг боеголовки в атмосфере называют плазмой. Что-то в этом есть и правильное. Но далеко не столь однозначно.

Возьмем, например, воду и спирт. Ни японское рисовое сакэ, ни корейское соджу спиртом не назовут — их обычная крепость лишь 15-20 градусов. Известный всем 40-градусный напиток, национальный в ряде стран, тоже не называют ни водой, ни спиртом. С какой крепости начинается спирт? Коньячные спирты имеют крепость уровня 70 градусов, и это уже спирты. Медицинские спирты крепостью 95 градусов содержит 5% воды, и это тоже уже спирт. Как и спирт-ректификат с максимальной крепостью около 97 градусов, в котором остальные три объемных процента составляет вода.

Картина с плазмой похожа тем, что тоже имеет концентрацию. Плазма появляется как результат ионизации молекул среды, тепловой и ударной. Отрыв электронов от атомов газов усиливается с ростом скорости течения (движения, полета). Начинаясь, он одновременно сопровождается и обратным процессом присоединения оторванных электронов к ионам — рекомбинацией. Скорость и температура с ростом усиливают ионизацию и смещают баланс возникновения и рекомбинации плазмы в сторону увеличения ее концентрации.

Это скорее газ с небольшой примесью плазмы. Рост скорости полета, температуры и плотности обтекания увеличивает концентрацию плазмы до 30%, потом — до 40%, процесс этот может уходить в сторону все больших концентраций. Если в потоке пополам плазмы и газа, это плазма или газ?

Плазма не включается как свет лампочки от выключателя. Она возникает сначала в небольших концентрациях, 5-10% от массы газа.

С ростом концентрации плазмы до 70-80 % поток уже правильнее назвать плазменным. А что можно сказать, если мы просто визуально видим с камер яркое свечение вокруг корпуса конструкции, входящей в атмосферу? Оранжевый или желтый огонь, огненные подушки, возникающие на выступах конструкции? Визуально определить в этих картинах концентрацию плазмы не получается, у нее нет характерного видимого глазом признака, как, например, у числа Маха, значение которого примерно видно визуально по углу конуса Маха, если он сам виден.

Поэтому утверждение о плазме как некоторой сияющей сущности входа в атмосферу может быть и верным, и неверным. Тут как повезет, или как кому нравится называть. Какую смесь концентраций относить еще к газу, а какую уже к плазме — выбор субъективный.

И хотя концентрацию плазмы на глаз не определишь, следы именно ее присутствия в процессе все же иногда видно визуально, непосредственно в небе. Спустя полминуты после завершения падения боеголовок (когда как, в зависимости от типа ракеты и дальности пуска) в район падения приходит и ступень разведения, с полчаса назад расставившая боеголовки по их траекториям. Она движется в атмосфере медленнее боеголовок из-за своей пустотелости, необтекаемой формы и хаотической ориентации (вместе это дает низкий баллистический коэффициент).

Визуально она возникает в небе уже слегка подторможенной в самых верхних слоях атмосферы. И начинает гореть и светиться иначе, чем точечные ослепительные боеголовки: она разгорается в летящий факел длинным хвостом желто-оранжевого пламени, в котором догорают остатки топлива и другие горючие части конструкции. У некоторых типов ступеней в этот момент видны несколько ярких белых вспышек вокруг факела — это сгорают фрагменты магниевых сплавов. Наконец, лента ярко-оранжевых углей остатков ступени вытягивается в небе, замедляется до остановки и плавно тускнеет, пропадая из виду.

Сразу после этого в ясные безлунные ночи в черноте неба виден короткий след возле того места, где угасла ступень. Немного нерезкая и размытая, но прекрасно видимая полоска зеленого свечения затухает секунд 20 или с полминуты. Это светится рекомбинация ионов, объединяющихся с электронами, — плазма из следа за ступенью возвращается в газовое состояние.

Интересно, что за боеголовками следа рекомбинации в небе не видно. Они светятся ослепительнее ступени, напоминая катящиеся по небу включенные электрические лампочки или огни салюта, на их контрасте глаз не различает следа. Также возможно, что их более высокая скорость сильнее «размазывает» плазму по небу, снижая ее концентрацию в следе и визуальную яркость свечения рекомбинации. Точная причина отсутствия визуального следа рекомбинации за боеголовками автору неизвестна.

Вместо заключения

Отметим ради точности, что часть красок в картинах сгорающих в атмосфере аппаратов и их фрагментов создает и химическое сгорание (мы упоминали о горении ступени разведения). Это горят в кислороде атмосферы металлы, от магния с бериллием в составе сплавов до конструкционной стали. Это горит многочисленная химия всяких материалов, из которых сделаны оборудование и прочая начинка летательных аппаратов. И остатки топлива в баках, даже если их пламя практически невидимо, как у гептила, — своим горением они сильнее раскаляют фрагменты, летящие в небе. Это химическое горение и его выделение тепла не связаны ни с трением воздуха, ни с его сжатием в скачках уплотнения.

Так в огненных картинах схода с орбиты (или суборбитальной траектории) в атмосферу работают одновременно разные силы и физические механизмы, объединяясь в комплекс действующих факторов. Но результаты их работы визуально разные. Визуальные эффекты свечения в атмосфере создает главным образом газодинамическое сжатие воздуха на движущихся конструкциях и их фрагментах, вызывающее нагрев до видимого свечения. Эта газодинамика работает в паре с химическими реакциями горения частей конструкции. Излучают свет из неба и сжатый газ, и плазма, и нагретые куски аппарата, и раскаленные продукты горения, взвеси твердых оксидов.

Трение воздуха тоже несомненно и неотвратимо присутствует в этом небесном действе. Но присутствует визуально невидимо, не концентрируя выделяемое вязким трением тепло на аппаратах и их кусках. Хотя физически оно действует вполне ощутимо, замедляя движение наравне или почти наравне с газодинамическим сжатием. Насколько наравне или не наравне — вопрос конкретного аппарата, или фрагмента, его ориентации в потоке и других обстоятельств. А уменьшение скорости в результате трения не выделить визуально от действия газодинамики. Так трение воздуха словно прячется от глаз в общей картине прохода атмосферы, незримо обязательно присутствуя там. И не его вина в создании мифа о себе, возникшего лишь от неполного представления картины в небе, которую мы попытались прояснить этим рассказом.

Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Южная Америка в доколониальный период была ареной многочисленных локальных конфликтов за ресурсы. Ученые из Аргентины выяснили подробности сложного и трудоемкого производства стрел в этом регионе.

Стандартная инструкция для мужчин перед сдачей спермы для ЭКО — воздержание от двух до семи дней. Этому правилу следуют миллионы пар по всему миру. Однако авторы нового исследования пересмотрели многолетние рекомендации. Они выяснили, что более короткий период воздержания может значительно повысить шансы на долгожданную беременность.

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии