Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В ЮФУ сделали шаг к созданию системы управления «умного региона»

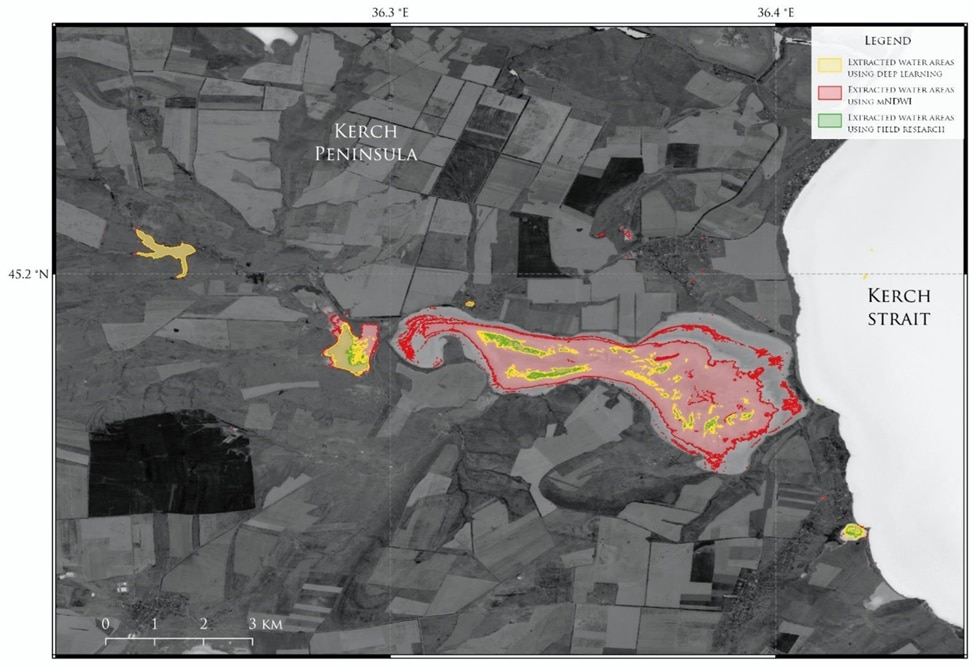

По аналогии с цифровой системой «Умный город» команда ученых из Института наук о Земле ЮФУ создает информационную систему, которая базируется на больших геоданных и позволяет принимать управленческие решения относительно того или иного региона. На данном этапе уже создана нейронная сеть «WaterИнсайт», которая лишь при помощи спутниковых изображений может самостоятельно анализировать любой водоем и дать информацию о его глубине, площади, тенденции к обмелению, взаимосвязи с климатическими показателями и прочие показатели. Система уже была протестирована на Керченском полуострове и показала хорошие результаты: 96 процентов точности, в то время как традиционные походы составляли около 70.

Над проектом трудится коллектив исследователей Института Наук о Земле Южного федерального университета под руководством ведущего научного сотрудника, участника программы постдоков ЮФУ в рамках Программы развития «Приоритет-2030» (нацпроект «Наука и университеты») Дениса Кривогуза. На данном этапе исследователи уже совершили значительный прорыв в понимании взаимосвязи между климатическими изменениями и динамикой водных объектов Керченского полуострова. Интегрируя передовые методы геоинформатики, компьютерного зрения и глубокого обучения, они предоставили важные данные, которые способствуют разработке стратегий управления водными ресурсами в условиях меняющегося климата.

В первом исследовании, опубликованном в журнале Q2 Journal of Marine Science and Engineering, была разработана методика, основанная на использовании глубоких нейронных сетей и алгоритмов машинного обучения для извлечения данных о площадях водных объектов спутниковых изображений. Нейронная сеть позволила проанализировать водную поверхность и отделить ее от суши в сложных условиях грязевых и не грязевых озер Керченского полуострова, существенно увеличив точность до этого существующих подходов.

«Использовались спутниковые данные Landsat, обработанные с помощью алгоритма, который компенсировал местные атмосферные и световые условия, обеспечивая точное извлечение информации о водных объектах в различных временных интервалах. Сеть была обучена распознавать и классифицировать различные типы водных объектов, включая их границы и размеры, что было основой для дальнейшего изучения их динамики», – рассказал Денис Кривогуз.

Однако на этом команда ученых не остановилась. Используя результаты своих исследований, они провели анализ долгосрочных тенденций и их взаимосвязи с климатическими показателями, такими как температура, влажность и атмосферные осадки начиная с 1985 года.

«Разработанная нами система «WaterИнсайт» сама анализирует, выводит различные данные и графики, из которых мы уже делаем выводы о том, насколько изменения климата влияют на водные ресурсы. Так, климатические показатели с 1985 года были проанализированы с применением временных рядов и статистических моделей, включая регрессионный анализ, для выявления причинно-следственных связей и прогнозирования будущих изменений», – отметил молодой ученый.

Исследователи применили модели обобщенных аддитивных процессов (GAM) для учета нелинейных взаимосвязей между климатическими изменениями и динамикой водных ресурсов, обеспечивая большую гибкость в моделировании данных. Результаты указывают на обратную корреляцию между температурой и площадью озер, особенно заметную летом из-за интенсивного испарения. Дополнительный анализ показал, что изменения осадков оказывают меньшее влияние на площадь водных объектов по сравнению с температурой. Их роль, однако, становится более значимой в долгосрочной перспективе, особенно в весенние месяцы, когда таяние снега питает водоемы.

Интеграция метеорологических данных с данными дистанционного зондирования предоставила ученым возможность выявить не только прямые, но и косвенные влияния климата на водные ресурсы. Например, более теплые зимы приводили к меньшему количеству снежного покрова и, как следствие, к уменьшению притока воды в весенний период. Также существенный вклад вносят техногенные изменения, связанные со значительным антропогенным давлением в последние годы на территорию полуострова. Значительные изменения в структуре землепользования и поверхностного покрова предположительно оказывают значительный негативный эффект на доступность водных ресурсов на полуострове.

«На наш взгляд, сегодня существует необходимость усиления мер по адаптации к изменениям климата. Это включает в себя разработку стратегий управления водными ресурсами, которые могли бы минимизировать отрицательное воздействие на экосистемы и население, живущее на территории Керченского полуострова», – добавил Денис Кривогуз.

Исследования научного коллектива ЮФУ представляют собой важный шаг в изучении экологических процессов и отражают глубокое понимание взаимосвязей между климатическими изменениями и водными системами Керченского полуострова. Такие научные достижения подчеркивают важность интеграции различных научных дисциплин и подходов в борьбе с экологическими вызовами нашего времени и служат образцом для будущих исследований в области устойчивого развития и экологии. Результаты последней работы опубликованы в научном журнале Journal of Marine Science and Engineering.

Ученые заявляют, исследование Керченского полуострова – лишь начало. В скором времени они планируют внедрение результатов исследований в других регионы Российской Федерации. Задачи системы управления «умного региона» выходят далеко за пределы водных объектов, которые являются лишь малой частью и одним из аспектов такого применения. Планируется, что в будущем она будет представлять некий интернет-портал, содержащий сведения о различных параметрах водной среды, например температуре и прозрачности, а также условных границах особо интересных водных объектов Ростовской области. Кроме того, когда система «натаскается», можно будет выявлять, как те или иные решения повлияют на будущее региона: система сможет самостоятельно анализировать влияние различных природных факторов на водные ресурсы территорий, а также как такие изменения отразятся на остальных природно-ресурсных характеристиках региона.

Подобные инновационные разработки ученых ЮФУ, безусловно, улучшат понимание эволюционных процессов регионов России и в перспективе других территорий нашей планеты.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно