Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В ТюмГУ узнали, когда в русском языке стали использовать большое количество знаков препинания

Тюменский русист Ольга Трофимова представила результаты сопоставительного исследования пунктуации 450 скорописных документов (распорядительных, докладных и просительных) XVIII века. Ученая пришла к выводу, что резкое увеличение использования знаков препинания происходит на границе 1760–1770-х годов, а еще она узнала, какой знак препинания был самым популярным.

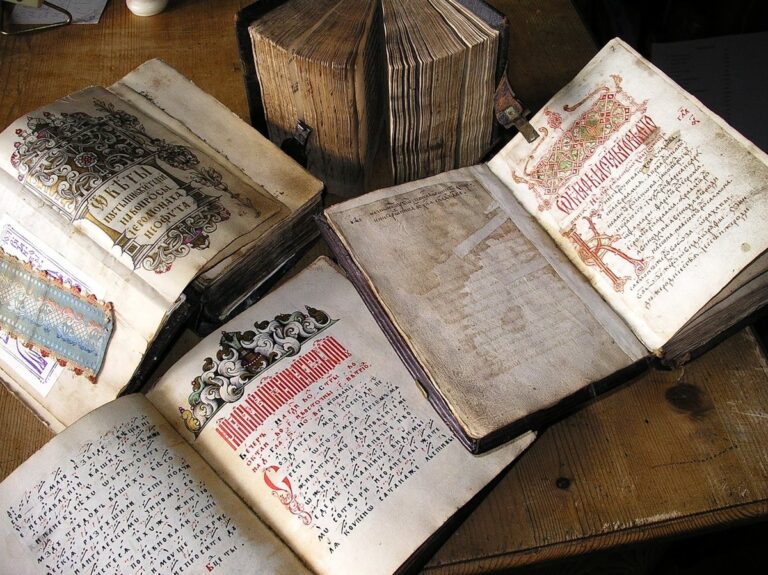

В лингвистике утвердилось мнение, что русская пунктуация как система небуквенных знаков сложилась в основных своих чертах к XVIII веку, когда региональная деловая коммуникация осуществлялась посредством рукописных (скорописных) документов.

Исследователь русской пунктуации Абрам Шапиро отмечает, что, начиная с введения в России книгопечатания, «наблюдается следующее явление: в рукописных текстах знаков препинания мало, в печатных же текстах употребляются почти все те знаки, какие употребительны в настоящее время» и по установившимся правилам.

Статья «Исследование пунктуации русского документа в формулярном аспекте (на материале тюменских деловых текстов последней трети XVIII века)» русиста Ольги Трофимовой вышла в «Вестнике Томского государственного университета».

Материалом исследования послужил корпус скорописных документов периода правления Екатерины II, опубликованных в издании «Памятники тюменской деловой письменности», всего 381 документ. Документы составлены преимущественно в Тюмени, Тобольске и в прилегающих к ним округах, частично – в других городах и уездах Сибири, всего в 92 учреждениях: воеводских, губернских, приказных и других канцеляриях, волостных, земских и других судах, духовных правлениях и так далее.

Один пример пунктуации. Служители канцелярий в силу должностных обязанностей вносили в полученные документы пометки (например, в ответы на требования о ценах на продовольствие), подписывая их, как это сделали, в частности, копиист и два канцеляриста Тюменской воеводской канцелярии на одобрении, выданном 10 июня 1781 года крестьянину деревни Колугиной Пустовских, о допуске его для рыбного промысла.

Единственный знак препинания здесь – точка с запятой, маркирующая границу текстов не только с разной коммуникативной целью (запрос информации и сообщение информации), но и с разными субъектами письма: «Тюменской воеводской канцелярий канцеляристам и подканцеляристом справитца не имеѣтцал до вышеписанного крестьянина Дмитрея Пустовских каких дел и казенного взыскания и что по справке окажетца под сим подписать i возвратить в подушное повытье копеистъ Никифоръ Загорской; На сие по справке в соляном приходном и корчемном повытьях по справке оказалос что до написанного крестьянина Пустовских дел и казенного взыскания не состоит канцеляристъ Осипъ Нестеровъ В военном судном розыскном j правианском повытьяхъ до написаннова в сеи справке крестьянине Пɤстовских делъ и взыскания не имѣитца подписал канцеляристъ Василеи Чɤрилов».

Тенденция к увеличению количества знаков препинания в документах коррелирует, вероятно, с расширением к концу XVIII века числа субъектов письменной деловой коммуникации в связи с определенным ростом грамотности населения.

Проведенное исследование функционирования знаков препинания в скорописных документах последней трети XVIII века позволило исследователю сформулировать несколько выводов.

Пунктуационное оформление тюменских скорописных документов 1762–1796 годов к концу анализируемого периода претерпевает значительные изменения. Резкое увеличение использования знаков препинания происходит на границе 1760–1770-х годов. В это время до 87 процентов (против 64 – в предыдущее десятилетие) возрастает число документов, в принципе имеющих пунктуационные знаки, и до 90 процентов – количество документов с двумя и более знаками.

В последующие три десятилетия эти показатели в значительной степени сохраняются. Конец XVIII века характеризуется увеличением доли документов (без учета жанровой принадлежности) с максимальной пунктуационной насыщенностью: в среднем каждый шестой документ содержал от 11 до 20 знаков препинания.

Самый частый знак препинания, занимающий любую позицию в формуляре документа любого жанра, – запятая. На границе казусной и прагматической частей, как правило, ставили почти так же часто, как запятую, точку с запятой и в два раза реже – двоеточие.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

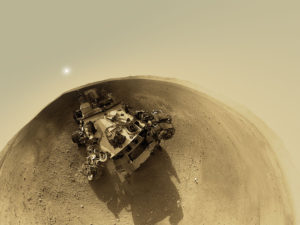

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно