Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Тюмени проанализировали этические и правовые нормы авторства при написании научных статей

Какой должна быть иерархия научных деятелей, в какой последовательности необходимо указывать авторов при издании коллективной научной статьи, исследовала ученая из ТюмГУ.

Сегодня реализация федеральных программ стимулирования научной результативности вузов позитивно отразилась на создании научных коллабораций и повышении качества научно-исследовательской деятельности.

Помимо суммарного количества публикаций ключевым наукометрическим индикатором становится число соавторов в научных работах. В начале ХХ века на соавторство приходилось менее 10 процентов публикаций, а в конце прошлого века — более 50 процентов. Статья «Соавторство или соло-авторство: соблюдение традиций или свободный выбор?» кандидата социологических наук, профессора кафедры общей и экономической социологии ФЭИ ТюмГУ Галины Ефимовой вышла в журнале «Социология науки и технологий».

Эмпирическое социологическое исследование проведено с применением метода экспертного интервью со 108 сотрудниками российских университетов. В работе упоминается, что соавторство — давняя традиция для совместно работающих научных коллективов. Однако в современной научной реальности она может применяться гипертрофированно и приобретать превратное толкование.

Происходит изменение публикационной модели, например, представление одних и тех же результатов в нескольких статьях или увеличение количества авторов. Не все из названных практик этически корректны и в большинстве случаев запрет на них прописан в требованиях научных журналов и регулируется неформальными нормами, принятыми в научном сообществе и в организациях.

В статье представлен обзор практик издания научных работ в соавторстве или под фамилией одного автора (соло-авторство). В ней говорится, что в современной науке большинство научных результатов получено в коллективах. Возникает вопрос, кто может претендовать на право авторства в научных работах?

По нормам, закрепленным в Гражданском кодексе РФ, автор – гражданин, чьим творческим трудом создано произведение науки, литературы или искусства (ст. 1257), а соавтор — гражданин, принимавший участие в совместном творческом труде при создании объекта авторского права. В научном сообществе приняты индикаторы, дающие ученому право быть включенным в число соавторов либо подписать работу только собственной фамилией. Право на авторство считается корректным и этически оправданным при соблюдении ряда условий.

Это: существенный вклад в содержательную или структурную часть работы; сбор, анализ или интерпретация полученных данных; написание статьи или ее основательное редактирование, значительно расширяющее содержательную часть; ознакомление с финальной версией рукописи, направляемой в редакцию, и одобрение ее; согласие нести ответственность за все части работы, точность данных и их научную достоверность.

При невыполнении обозначенных условий авторство сомнительно. Если при подготовке статьи вклад ученого недостаточен для вхождения в авторский коллектив, его упоминают в разделе «благодарности». В ряде случаев вопрос авторства решается исходя из принятых в коллективе традиций; встречаются и недобросовестные практики («гостевое», «почетное», «подарочное» авторство). Поэтому актуальность проведенного исследования продиктована регламентацией права ученого на авторство.

Исследователь попыталась проанализировать практики реализации учеными права на авторство в научных работах, определить меры противодействия неэтичным проявлениям в академической сфере. Также критически осмыслены тенденции, сложившиеся в практике реализации научно-педагогическими работниками права на авторство в научных публикациях, обобщены результаты дискуссий по вопросам этичного и неэтичного авторства.

Цитируя мнения ученых и проведя подробный анализ эмпирического опроса, автор делает вывод, что в научном сообществе отмечается тренд повышения требований к авторству в научных публикациях. Получение научных результатов в составе коллективов актуализировало проблематику права на авторство научных работ.

Регулирование права на авторство контролируется на разных уровнях: от научно-образовательных организаций и научных журналов до этических комитетов. Указывая свое имя, каждый автор принимает на себя ответственность за содержание публикации. Определение количества соавторов в статье — значимый этический момент для работ, подготовленных в результате коллективного исследования. Наиболее распространено включение всех участников коллектива в авторы научной работы, либо авторами признаются только те, кто работал над непосредственной подготовкой текста статьи и проводил теоретический и эмпирический анализ материала.

При определении порядка упоминания соавторов работы первым указывают руководителя проекта либо ученого, внесшего наибольший вклад в статью. Остальных авторов упоминают: по степени участия в подготовке материала либо по алфавиту. Набирает популярность практика указывать руководителя проекта последним в коллективе авторов, тем самым гарантируя качество статьи.

Результаты исследования рекомендованы к использованию образовательным и научно-исследовательским организациям для оценивания объективности включения исследователей в перечень соавторов, а также могут использоваться в редакционной работе научных журналов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ). Автор выражает признательность за помощь в проведении исследования руководителю научного проекта А. Н. Сорокину (к. и. н., доценту, директору Школы исследований окружающей среды и общества («Антропошкола»), ТюмГУ, Тюмень) и М. В. Грибовскому (д. и. н., профессору кафедры российской истории, ТГУ, Томск).

Компьютерное моделирование показало, что комета из китайских хроник 5 года до нашей эры могла визуально зависнуть над Иудеей благодаря синхронизации с вращением Земли. Это дает физическое объяснение библейскому описанию остановившейся звезды, хотя отсутствие упоминаний о таком ярком объекте в римских летописях ставит гипотезу под сомнение.

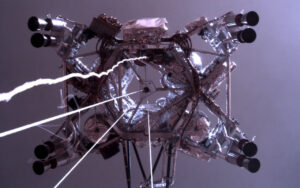

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Южная Америка в доколониальный период была ареной многочисленных локальных конфликтов за ресурсы. Ученые из Аргентины выяснили подробности сложного и трудоемкого производства стрел в этом регионе.

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно