Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В СПбГУ разработали крошечный прибор для изучения ориентации птиц по магнитному полю Земли

Орнитологи и физики СПбГУ вместе с коллегами из Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН и биостанции «Рыбачий» Зоологического института РАН создали миниатюрный прибор весом чуть меньше грамма, позволяющий локально «глушить» магнитный компас птиц. А еще выяснили, что магниторецепция вряд ли связана с белком криптохромом в сетчатке их глаз. Раньше именно ему приписывали уникальные способности птиц ориентироваться по магнитному полю Земли.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Сегодня магнитный орган, позволяющий перелетным птицам определять север и юг, все еще остается для ученых загадкой: эксперименты показывают, что он точно есть, но никто не понимает, где он локализован и как работает. Известно, что птицы для ориентации в пространстве используют сразу несколько источников информации: солнце, звезды, ландшафт, запахи, а также параметры геомагнитного поля, позволяющие определить направление (магнитный компас) и, возможно, местоположение (магнитная карта).

Еще известно, что, если воздействовать на все тело птицы слабым переменным магнитным полем в мегагерцовом диапазоне, то работа компаса нарушится. Кроме того, в 2018 году международная группа исследователей, куда вошли ученые СПбГУ, выяснила, что информация о магнитном местоположении передается в мозг птицы по глазничной ветви тройничного нерва. Нерв есть, функция есть, однако сам рецептор все еще не найден.

Одна из теорий, объясняющая уникальную способность перелетных птиц, связана со свойствами криптохрома — этот белок находится в сетчатке глаз птиц и некоторых других животных. В зависимости от воздействия магнитного он поля способен по-разному вести себя в фотохимических превращениях. С его помощью, как предполагают некоторые исследователи, птица может в буквальном смысле видеть магнитное поле.

Чтобы проверить, действительно ли магнитный компас связан с глазами, ученые СПбГУ решили направить именно на эту область переменное магнитное поле, которое теоретически должно сбить с толку птичий компас.

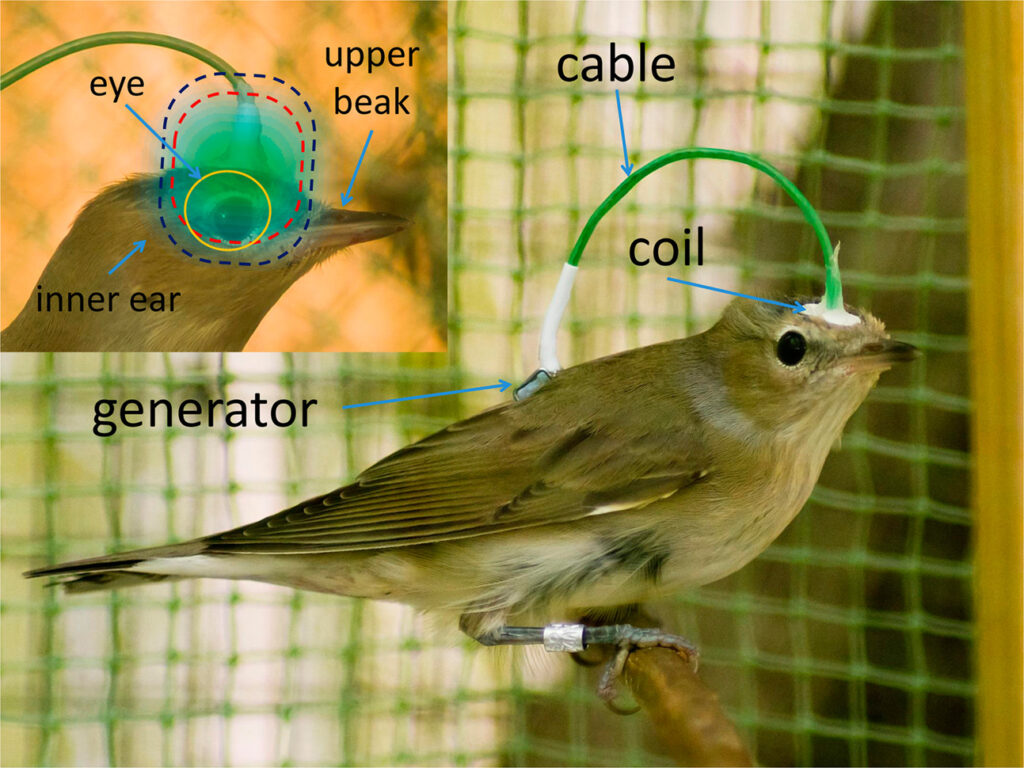

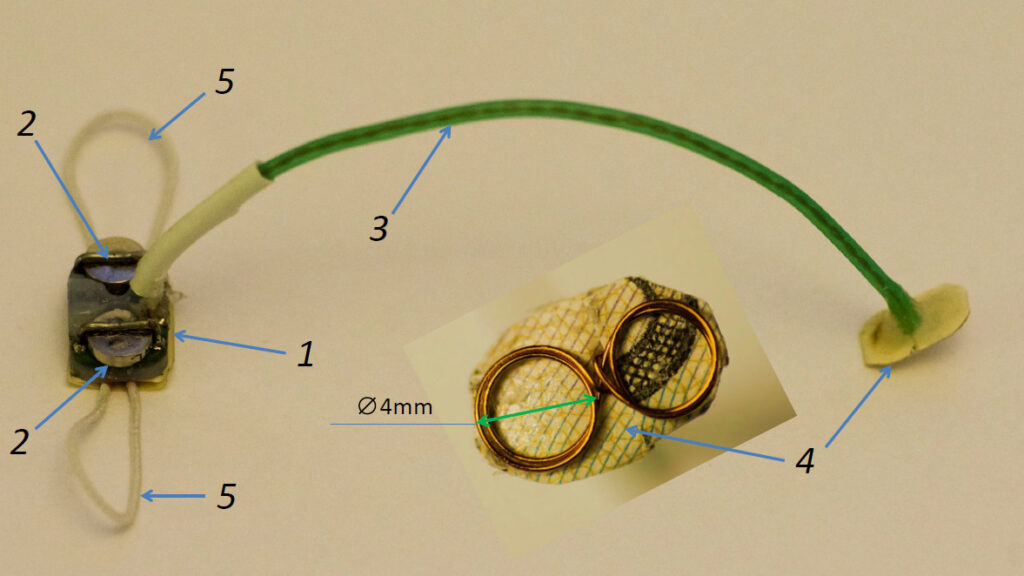

«Мы разработали миниатюрное устройство весом всего 0,95 грамма, которое состоит из микрогенератора — он создает переменный ток на высокой частоте, а также маленьких индукционных катушек — они создают высокочастотное магнитное поле, — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории оптики спина имени И. Н. Уральцева СПбГУ Кирилл Кавокин.

— Так как катушки очень маленькие, магнитное поле можно локально приложить к верхней передней части черепа птицы, где находятся глаза. Сделать такой прибор было непросто, к тому же мы долго подбирали клей, который не вредил бы птице и надежно удерживал конструкцию. Им оказался клей для ресниц».

Микрогенераторами как рюкзачками снабдили 22 садовые славки. Это небольшие птички, распространенные по всей территории Европы, которые на время зимовки улетают в Африку. Перехватывали их на пути к южным квартирам в начале осени — на биостанции «Рыбачий» на Куршской косе в Калининградской области.

После серии экспериментов оказалось, что птицы как с включенными генераторами, так и с выключенными ведут себя одинаково: помещенные в специальные круглые клетки без доступа к видимым ориентирам они все-таки прыгают в том направлении, куда полетели бы, если бы были свободны, — на юго-запад. А если переменное поле прикладывалось ко всему телу птицы, когда клетку с ней помещали в большую стационарную катушку, животное полностью теряло способность определять направление.

«Этот неожиданный результат ставит под сомнение господствующую фотохимическую теорию магнитного компаса птиц, — объяснила один из ведущих авторов исследования, доцент кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Юлия Бояринова. — По крайней мере, он говорит о том, что у птиц есть другие сенсорные системы, чувствительные к слабым высокочастотным магнитным полям, а это значительным образом меняет существующие представления о биофизике и нейрофизиологии магниторецепции».

Во время следующих экспериментов ученые хотят изучить и другие места на теле птицы, где, возможно, прячется компас: некоторые исследования говорят, что это может быть верхняя часть клюва, а также лагена — часть внутреннего уха птицы. Чтобы проверить новые теории, экспериментаторы смогут воспользоваться этими же мини-устройствами — придется только немного изменить индукционные катушки.

«Сейчас наш интерес в основном фундаментальный — он связан с любопытством, потому что магнитный компас птиц — это все еще нерешенная загадка, — отметил Кирилл Кавокин. — Однако есть шанс, что решение этой фундаментальной задачи поможет в будущем создать новые бесспутниковые навигационные системы. Ведь птицы всегда знают, куда лететь, и спутники им для этого не нужны». Исследование поддержано грантом РНФ № 16-14-10159.

В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.

Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.

Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно