Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Российские ученые узнали, что контрастные наночастицы для МРТ тоже «стареют»

Группа ученых из Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ, Института общей физики РАН и ряда других научных институтов установили, что происходит с магнитными наночастицами, используемыми для контрастирования МРТ, через продолжительное время после их введения, исследовали процессы их биотрансформации и деградации, изменение контрастирующих свойств, а также вопросы токсичности частиц для организма.

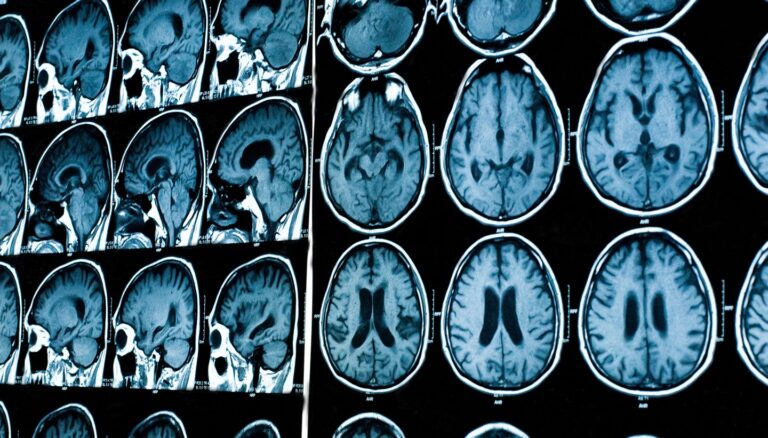

Эти актуальные вопросы проясняет работа ученых, опубликованная в высокорейтинговом журнале Journal of Nanobiotechnology. Высокий потенциал магнитных наночастиц для диагностики, визуализации и терапии различных заболеваний уже реализуется в клинике для лечения анемий и контрастирования при магнитно-резонансной томографии – одного из самых востребованных инструментов функциональной диагностики.

Проходят клинические испытания для лечения рака простаты, остеосаркомы и отека роговицы. Однако трансформации магнитных наночастиц в организме могут привести к постепенному снижению их контрастирующих свойств при повторных МРТ-исследованиях и потенциальному проявлению токсичных свойств. В целом, биотрансформация магнитных наночастиц — сложный и многоступенчатый процесс, в ходе которого они могут агрегировать между собой, менять свои магнитные свойства и перемещаться как между клетками, так и между органами.

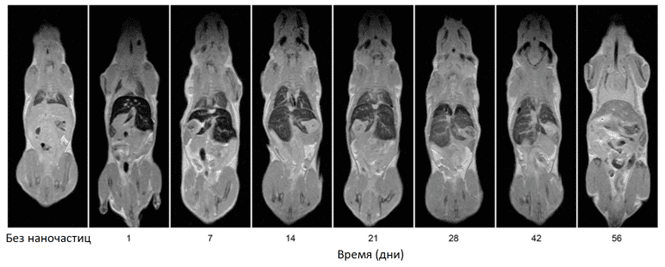

В своей работе ученые исследовали полный жизненный цикл 40-нм магнитных частиц от их введения до полной деградации в лабораторных мышах и связанного с этим воздействия на организм. Оценивались биораспределение, снижения магнитных сигналов от наночастиц в печени и селезенке, а также изменение контрастных свойств наночастиц на МРТ снимках в процессе их биоразложения. Влияние частиц на организм определяли по уровню экспрессии генов железосодержащих белков, гематологическим и биохимическим показателям крови, патоморфологическим изменениям ткани, а также по эволюции биораспределения железа в организме.

Было обнаружено, что за два часа наночастицы полностью выводились из кровотока, но их первоначальное биораспределение со временем менялось. Так, например, их количество в селезенке со временем увеличивалось, что может говорить о миграции из других органов. В течение первой недели почти все наночастицы были перенесены в печень и селезенку, где деградировали с периодом полураспада около 21 дня. МРТ выявил сохранение диагностического контраста в этих органах в течение более чем одного месяца (смотрите иллюстрацию). При этом те наночастицы, которые все же оставались в других органах, исчезали уже за первую неделю после введения.

«Для точного измерения количества магнитных наночастиц в организме мы разработали новый магнитный метод детекции, который позволяет достоверно отличать сигналы магнитных частиц от окружающих тканей, в том числе природных форм железа в организме. Неоспоримым преимуществом метода является его неинвазивность. Измерения можно проводить непосредственно в живом животном, сохраняя его жизнь и получая информацию о долговременной биодеградации частиц в каждой особи. Это позволяет нам проводить беспрецедентно масштабные и детальные исследования судьбы наночастиц в организме», — комментирует руководитель исследования, заведующий лабораторией ИОФ РАН и доцент МИФИ Петр Никитин.

Коллектив показал, что деградация частиц приводит к увеличению количества эритроцитов и уровня гемоглобина в крови из-за высвобождения железа, при этом не вызывая никакой токсичности в тканях. Кроме того, в ходе биодеградации магнитных наночастиц и постепенного высвобождения ионов железа исследователи обнаружили увеличение уровня экспрессии генов белков, ассоциированных с метаболизмом железа, таких как трансферрин, DMT1 и ферропортин в печени. Важным результатом явилось отсутствие существенной долговременной токсичности магнитных частиц для организма.

«Наши отвечают на крайне важный вопрос, волнующий пациентов в клинике: “Что со временем происходит с контрастным агентом, который вводится в организм? Может ли он стать токсичным со временем?” Полученные нами данные уверенно показали безопасность магнитных частиц», — считает сотрудник лаборатории «Бионанофотоники» ИФИБ НИЯУ МИФИ Иван Зелепукин.

Данное исследование является продолжением цикла работ ИФИБ, в которых изучаются механизмы взаимодействия частиц с организмом. Сотрудники Лаборатории Бионанофотоники на протяжении многих лет разрабатывают различные малотоксичные наночастицы, способные осуществлять целевую доставку к опухолевым клеткам для эффективной диагностики и терапии заболеваний. Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно