Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Российские ученые показали эффективность масс-спектрометрии для исследования главного маркера болезни Альцгеймера

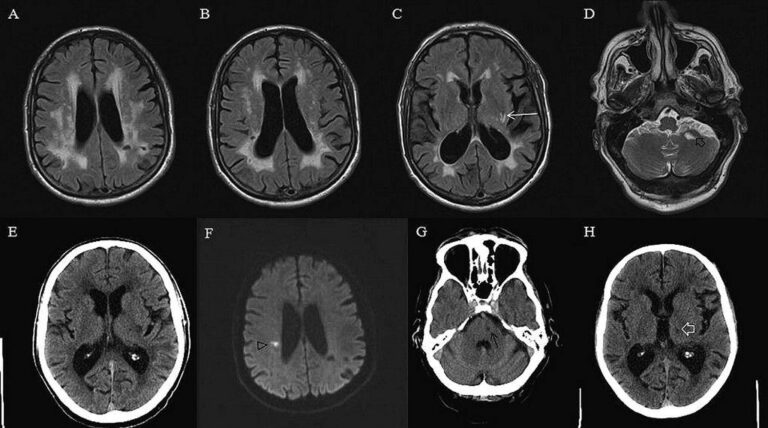

Группа ученых Сколтеха под руководством профессора Евгения Николаева совместно с коллегами из МФТИ, Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта и Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля проанализировала возможности масс-спектрометрических методов по исследованию широкого спектра бета-амилоидных пептидов, входящих в число основных биомаркеров болезни Альцгеймера. Новые технологии на основе масс-спектрометрии помогут не только глубже разобраться в патогенезе заболевания, но и научиться диагностировать его на ранних стадиях, прогнозировать риск его возникновения и разрабатывать более эффективные терапевтические подходы.

В журнале Mass Spectrometry Reviews опубликована статья, в которой ученые обобщают последние достижения в этой области, а также сообщают о результатах своего исследования, где с помощью современных масс-спектрометрических методов им удалось обнаружить новый потенциальный триггер ускоренного образования в коре головного мозга амилоидных бляшек, которые считаются одной из причин развития болезни Альцгеймера.

Надо сказать, что эта болезнь — наиболее социально значимое нейродегенеративное заболевание среди пожилых людей и основная причина развития деменции. К числу самых характерных нейропатологических изменений при болезни Альцгеймера относится накопление в коре головного мозга бета-амилоидных пептидов, которые представляют собой фрагменты трансмембранного белка-предшественника бета-амилоида, состоящие из 39-42 аминокислот и различающиеся по длине и биохимическим свойствам.

Кроме того, они имеют отличия, обусловленные посттрансляционными модификациями (ПТМ), то есть изменениями химических свойств аминокислот, которые происходят уже после синтеза белка. Ученые обнаружили, что отдельные ПТМ больше других способствуют образованию бляшек и присутствуют в высоких концентрациях в сенильных бляшках пациентов с болезнью Альцгеймера. Наблюдая за всем разнообразием бета-амилоидных пептидов, можно повысить точность диагностики и эффективность контроля за прогрессированием заболевания. Наиболее точным и надежным методом анализа различных типов пептидов считается масс-спектрометрия.

«Мы стремились наглядно продемонстрировать возможности масс-спектрометрии по исследованию и диагностике болезни Альцгеймера. В нашей обзорной статье мы представили не только результаты собственных исследований, но и достижения других научных групп в этом направлении», − рассказывает один из авторов статьи, старший научный сотрудник Сколтеха Алексей Кононихин.

«Благодаря масс-спектрометрии, мы вышли на новый уровень в понимании сложности бета-амилоидных пептидов, которые присутствуют в самых разных изоформах по всему организму человека. Мы показали, что при болезни Альцгеймера их состав меняется, а обнаружив отдельные изоформы пептидов, в частности, в образце крови пациента, можно диагностировать болезнь Альцгеймера даже на ранней стадии».

Масс-спектрометрия — аналитический метод, широко используемый для анализа пептидов и белков и позволяющий получать информацию о составе биологического образца в виде масс-спектра, который показывает относительное содержание компонентов с разной массой, а, точнее, разным отношением массы к заряду. Поскольку аминокислоты различаются по массе, точное измерение массы пептида и его фрагментов позволяет определить аминокислотную последовательность пептида и наличие ПТМ.

«Использование методов масс-спектрометрии позволило нам не только обнаружить бета-амилоидные пептиды во всем их разнообразии, но и получить более полную картину происходящего. Масс-спектрометрия позволяет лучше понять патогенез болезни Альцгеймера и более точно диагностировать это заболевание, особенно на ранних стадиях», − продолжает Алексей Кононихин.

В отличие от обычных ПТМ, изомеризация аминокислот, имеющая особое значение в случае болезни Альцгеймера, не приводит к изменению массы пептида, поэтому обнаружить его не так просто. В случае бета-амилоидных пептидов особый интерес представляет спонтанная изомеризация седьмой аминокислоты в последовательности — остатка аспарагиновой кислоты. Эта модификация присутствует в большинстве бляшек у пациентов с болезнью Альцгеймера и считается потенциальным триггером накопления бета-амилоидов.

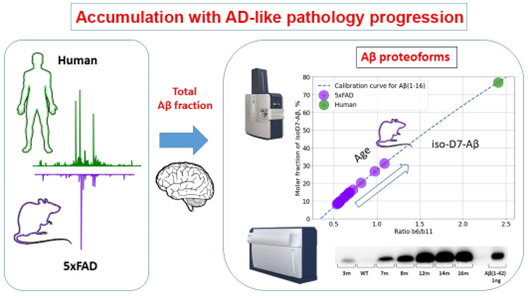

«Мы разработали количественный масс-спектрометрический метод обнаружения изомеризации и исследовали накопление пептидных форм в динамике. Впервые продемонстрировали сравнение бета-амилоидных пептидов из образцов ткани головного мозга пациентов с болезнью Альцгеймера и трансгенных мышей с близкой к болезни Альцгеймера симптоматикой.

Мы установили, что у трансгенных мышей с возрастом повышается степень изомеризации бета-пептидов в бляшках, причем процесс образования бляшек у этих мышей имеет весьма интересную динамику: в частности, начиная с семимесячного возраста растет содержание изомеризованных форм, а с десятимесячного — происходит быстрое формирование бляшек.

Таким образом, наши результаты частично подтверждают гипотезу о том, что изомеризация может служить триггером для образования бляшек, однако для окончательного подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные экспериментальные исследования», − отмечает в заключение Алексей Кононихин.

Представленные авторами результаты свидетельствуют о том, что применительно к исследованиям бляшек у пациентов с болезнью Альцгеймера масс-спектрометрические методы, обладающие высокой чувствительностью и специфичностью, могут стать эффективным инструментом для проверки результатов, полученных другими методами, а также для поиска новых видов бета-амилоидных пептидов. Анализ разновидностей таких пептидов имеет особое значение для уточнения патогенеза болезни Альцгеймера, прогнозирования повышенной степени риска развития заболевания и разработки эффективной терапии.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно