Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Растительность североевропейских болот оказалась способной сдерживать выбросы углерода даже во время глобального потепления

Объектами изучения международной команды биологов стали высокоширотные болота и вечномерзлые торфяники европейской Субарктики: в Швеции, Финляндии и России. Экосистемы торфяников показали устойчивость к потеплению последних десятилетий. Оттаивание вечной мерзлоты происходит постепенно, не приводя к масштабному заболачиванию торфяников и заметным выбросам метана.

Глобальное потепление сильнее всего выражено в Арктике. Существует нешуточная угроза кардинальных изменений северных ландшафтов, поскольку арктические экосистемы реагируют на климатические изменения быстрее и более заметно, чем южные. Оттаивание вечной мерзлоты может изменить не только ландшафт, но и состав атмосферы, когда высвободится большое количество накопленного в ней метана и начнет разлагаться органика ее верхнего слоя. Около 25 процентов мировых запасов углерода содержится в торфяниках, и 80 процентов от этого количества — в северных торфяниках.

Вечномерзлые торфяники — очень сложные системы, неоднозначно реагирующие на изменение окружающей среды из-за пространственной неоднородности подземного льда и физических процессов, связанных с его образованием и таянием. Вызванные этим таянием выбросы углерода в атмосферу, как предполагают некоторые ученые, могут ускорить потепление.

По другим прогнозам, связанное с потеплением повышение продуктивности растений, напротив, увеличит способность северных торфяников поглощать углерод и таким образом сдержит повышение температуры. Разобраться в том, какой из этих в некоторой степени противоположных процессов «победит», решил коллектив ученых из Центра математических исследований (Мексика), Квебекского университета и исследовательских центров Geotop и GRIL (Канада), Стокгольмского университета (Швеция), Университета Восточной Финляндии, Университета Хельсинки, Хельсинкского института наук об устойчивом развитии и Геологической службы Финляндии, Эксетерского университета (Великобритания), Института геологии и геофизики Китайской академии наук и Кольского научного центра Российской академии наук. Результаты исследования в декабре 2022 года опубликовал журнал Global Change Biology.

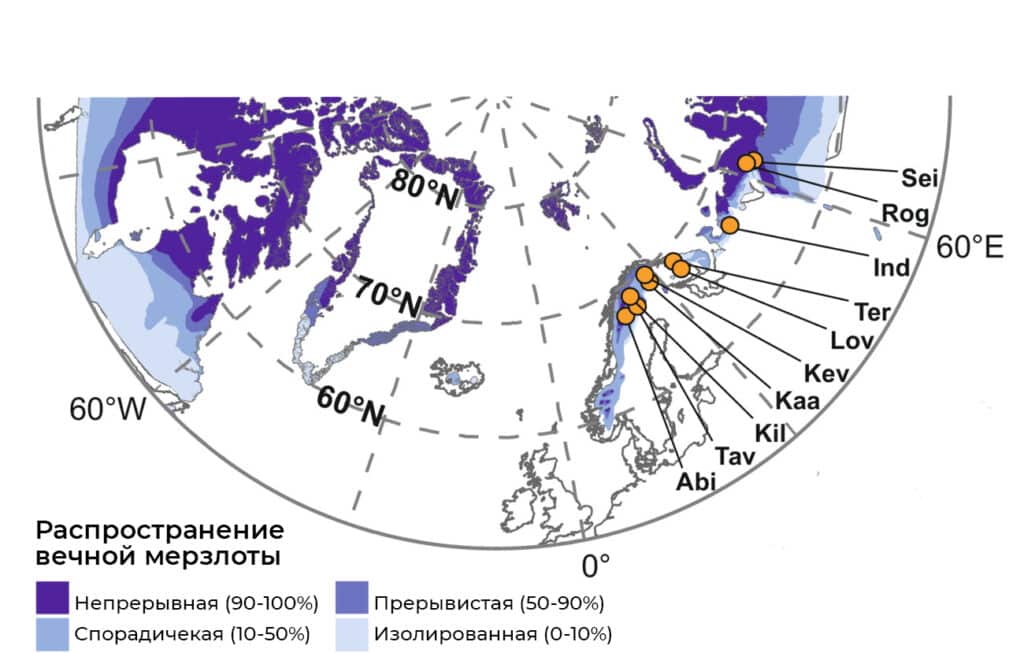

Объектами изучения биологов стали высокоширотные болота и вечномерзлые торфяники европейской Субарктики: в Швеции, Финляндии и России. Временной промежуток, охваченный исследованием, составляет две тысячи лет и включает один холодный период (Малый ледниковый период с 1450 по 1850 годы) и два теплых: (средневековая климатическая аномалия с 950 по 1250 годы и современное потепление, начавшееся с 1980-х годов).

Ученые отобрали пробы из семи болот на севере Финляндии и Мурманской области и 26 многолетнемерзлых торфяников, расположенных в субарктической климатической зоне. Определив возраст различных слоев керна с помощью радиоуглеродного метода и свинца-210, они создали глубинно-возрастные модели, вычислили скорость накопления углерода в разные периоды и по органическим остаткам установили преобладающую в то время растительность.

Полученные данные свидетельствуют о том, что на протяжении многих веков происходил переход от более влажных к более засушливым условиям. Интересно, что начался он после средневековой климатической аномалии (около 1300 года) и не вернулся к увлажнению во время малого ледникового периода. В последние 200 лет растительные сообщества с преобладанием трав сменяются моховыми сообществами с преобладанием сфагнума, обладающего высокой способностью к накоплению углерода. Экосистемы торфяников показали устойчивость к потеплению последних десятилетий. Оттаивание вечной мерзлоты происходит постепенно, не приводя к масштабному заболачиванию торфяников и заметным выбросам метана.

На участках вне вечной мерзлоты закономерность, обнаруженная на вечномерзлых торфяниках, повторялась. Это позволило ученым предположить, что потепление климата вместо того, чтобы привести к катастрофическим потерям углерода, может усилить способность северных торфяников поглощать углерод, если наблюдаемый сдвиг режима от трав к мохообразным продолжится. В условиях потепления выбросы углерода будут в большой степени сдерживаться растительностью.

Исследование показало, насколько важным компонентом в динамике углерода являются растения. Необходимы дополнительные данные о процессах, связывающих изменения растительности вечномерзлых торфяников, гидрологию и многолетние климатические тренды, чтобы лучше понять динамику накопления углерода и смену видового состава при резком и постоянном таянии вечной мерзлоты.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно