Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Проведено масштабное исследование эффективности сохранения леса в современном мире

В результате работы появилась возможность сравнить эффективность различных подходов к сохранению биоразнообразия и их последствия в очень разных регионах мира.

На протяжении всей своей истории человечество изменяет и разрушает природные ландшафты. Это разрушение особенно ярко проявляется на примере лесов. Древесина и другие дары леса требуются человеку во многих отраслях хозяйства: от строительства до химического производства, а развитию сельского хозяйства лесная растительность мешает, поэтому интенсивно развивающиеся регионы просто «съедают» свои леса.

Например, в Анатолии в Турции около четырех тысяч лет назад более 60 процентов территории было занято лесами, но в результате заготовки древесины, выпаса скота, роста сельскохозяйственных угодий и пожаров сегодня этот показатель снизился до 26 процентов, а лесные виды растений и животных, которым для жизни необходимы большие природные территории, полностью исчезли.

Сходная ситуация наблюдается в ранее лесных северных районах Китая – уже к восемнадцатому веку в результате хозяйственной деятельности значительная доля лесов была уничтожена. Из-за этого исчез ряд лесных видов животных и изменился гидрологический режим на значительной территории.

Сведя леса на своей территории, экономически развитые страны начинают эксплуатировать лесные ресурсы менее развитых стран. Именно по этой причине были существенно нарушены лесные ландшафты ряда регионов Восточной Европы и Северной Америки, а в последние десятилетия быстрыми темпами вырубаются тропические леса.

Чтобы предотвратить разрушение лесного покрова планеты, снижения объемов рубки леса недостаточно – необходимо выделять территории, где лесные экосистемы будут защищены от хозяйственного воздействия (так называемые особо охраняемые природные территории (ООПТ): заповедники, национальные и природные парки, заказники и так далее), а также выделять другие зоны, где использование лесов ограничено (так называемые защитные леса и особо защитные участки лесов). При этом выделение ООПТ и защитных лесов должно быть таким, чтобы они образовывали единую связанную сеть, обеспечивающую сохранение всего лесного биоразнообразия и всех важных для человека экосистемных функций лесов.

Конвенция о биологическом разнообразии, принятая ООН в 2002 году, поставила перед международным сообществом цель – достигнуть к 2010 году «значительного снижения темпов утраты биоразнообразия». Одиннадцатая целевая задача Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, реализуемого в рамках Конвенции, определяет, что как как минимум 17 процентов районов суши должно сохраняться за счет систем охраняемых районов.

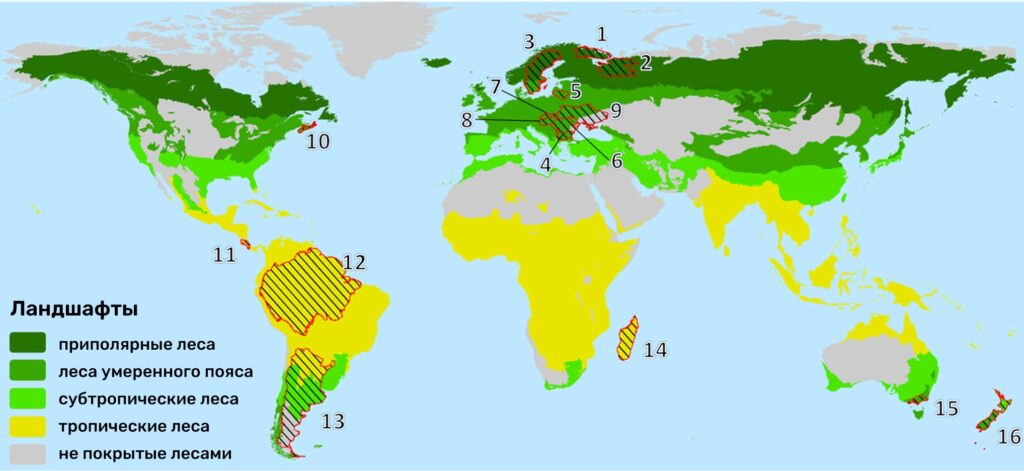

Чтобы определить, насколько эффективно решается эта задача для лесного покрова планеты, международный коллектив ученых провел масштабное исследование систем охраняемых районов в лесах по всему миру. В выборку были включены два региона России – Мурманская и Архангельская области. Результаты исследования опубликованы в журнале Ambio.

Группа исследовала 16 регионов в Европе, Северной и Южной Америках, Африке, Австралии и Океании: от тех, где сохранился почти сплошной лесной покров, до тех, где из-за природных условий и деятельности человека леса занимают менее 20 процентов площади. И для столь различных территорий выявлены общие закономерности.

Во-первых, многие ООПТ созданы не там, где они необходимы для сохранения ценных лесных экосистем и биоразнообразия, а там, где они в менее всего мешают реализации хозяйственных проектов.

Во-вторых, в ООПТ часто включаются уже сильно нарушенные человеческой деятельностью леса. Например, в Венгрии и Болгарии менее двух процентов, а в Словакии – только 0,5 процентов лесов на ООПТ можно назвать ненарушенными.

В-третьих, ООПТ часто создаются таким образом, что ключевые участки, благодаря которым экосистемы нормально функционируют, остаются за границами ООПТ и не охраняются. В таком случае ООПТ становятся неэффективными. Так, в Швеции 31 процент лесных угодий формально охраняется, однако ключевые участки для миграции птиц в эти границы не входят. Из-за этого доля ООПТ, эффективно сохраняющих лесное биоразнообразие, снижается до 12 процентов. Еще хуже может складываться ситуация в горных лесах: площадь эффективно охраняемых лесных ландшафтов в них может быть ниже формально охраняемых в десять раз!

В-четвертых, в нескольких категориях ООПТ разных регионов легально разрешается промышленная лесозаготовка, что делает такие ООПТ бесполезными для сохранения лесных экосистем и биоразнообразия в целом. В-пятых, – это касается в первую очередь защитных лесов – устанавливаемые в них ограничения хозяйственной деятельности часто не учитывают ход естественных процессов в лесных экосистемах.

Например, частота даже существенно ограниченных и небольших по объему рубок в таких лесах такова, что за время между этими рубками лесная среда не успевает восстановиться, что ведет к деградации лесных ландшафтов. В-шестых, существуют «бумажные заповедники». Это формально выделенные ООПТ, сохранение которых практически не контролируется. Например, некоторые природные территории, официально включенные в принятую в Европе сеть Natura 2000, в реальности практически не защищены.

В-седьмых, режим ООПТ часто устанавливается без учета исторически сложившегося устойчивого природопользования коренных жителей этих территорий. Из-за этого для местных жителей неизбежно нарушение режима ООПТ при сохранении традиционного образа жизни, и эффективность сохранения природы в таких ООПТ падает. Например, в Новой Зеландии именно так складывается ситуация с сохранением ненарушенных лесов на землях маори.

В-восьмых, ООПТ пересекаются друг с другом и с другими охраняемыми лесами. Это часто не учитывается в статистических данных, и официальные показатели сохранения лесных ландшафтов оказываются завышенными. В совокупности выявленные закономерности ведут к тому, что в самых различных по экономическому укладу и сложившемуся природоохранному законодательству странах ситуация с сохранением лесных экосистем продолжает ухудшаться. Это происходит и в Бразилии, где в целях поддержания экономического роста действующее правительство ослабляет ограничения на хозяйственное преобразование лесов и на защиту прав коренных лесных народов, и в Швеции, где в оставшихся ненарушенных лесах быстрее реализуются лесозаготовительные проекты, чем создаются новые ООПТ.

Можно ли противодействовать этому негативному процессу? Ученые полагают, что можно, и дают следующие рекомендации. В первую очередь, считать эффективными ООПТ только те из них, в которых благодаря надежной охране, адекватному режиму, включению всех необходимых ключевых участков экосистем и учету интересов коренного населения лесные ландшафты устойчиво существуют и не деградируют даже в незначительной степени.

Необходимо также сделать информацию о состоянии и сохранении лесных экосистем прозрачной и доступной широким слоям населения, а при планировании лесопользования считать важными целевыми показателями уровни сохранения ненарушенных лесных экосистем и традиционного природопользования в лесах.

За счет совместных исследовательских и образовательных программ нужно сближать подходы к сохранению лесных экосистем в странах и регионах с различными природными, социальными и культурными особенностями.

Подобные комплексные исследования имеют большую ценность, появилась возможность сравнить эффективность различных подходов к сохранению биоразнообразия и их последствия в очень разных регионах мира. С помощью разработанных учеными механизмов появляется ясное, основанное на фактах представление о современном состоянии лесных ландшафтов. Появляется понятный и легко адаптируемый к разным условиям единый инструментарий для эффективного управления лесным хозяйством.

Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

3 марта жителей Земли ожидает первое полное лунное затмение этого года. Почти на час Луна будет закрыта тенью планеты и приобретет характерный красновато-медный оттенок. Ученый Пермского Политеха объяснил природу явления, рассказал, почему Луна меняет цвет, от чего зависит оттенок и где это можно будет увидеть.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно