Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Перми разработали математическую модель для эффективного использования оптоволокна в медицине

При малотравматичных терапевтических операциях, лечении сосудистых патологий и рака в качестве источника излучения или тепла применяют волоконно-оптические рассеиватели. Для их эффективной работы необходимо обеспечить равномерное распределение излучения вдоль волокна. Для этого ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая поможет правильно рассчитать необходимые параметры.

Статья опубликована в журнале «Вестник Российской академии наук: физика». Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

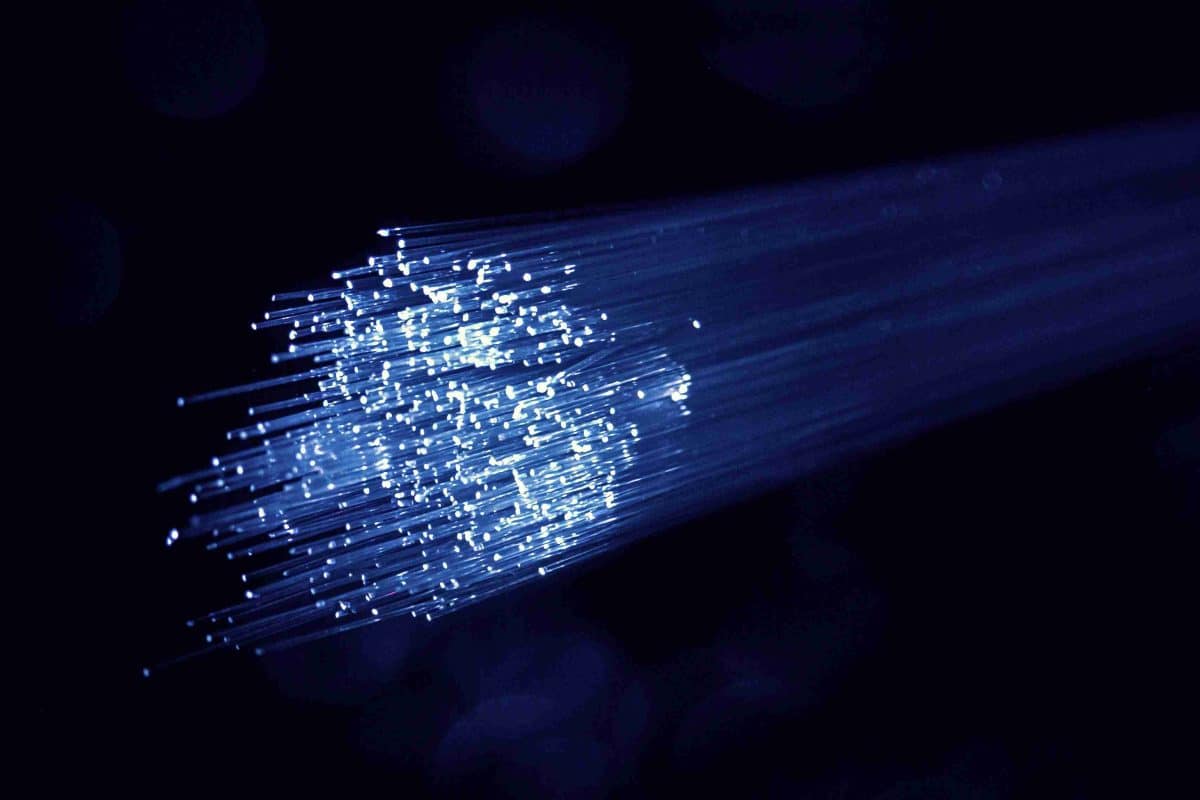

Оптоволокно – материал из тонких стеклянных или пластиковых нитей, которые используют для передачи света на большие расстояния. Его применяют в телекоммуникациях, системах связи, медицине и других областях.

Структура квазипериодического рассеивателя представляет собой цепочку микропузырьков или микродефектов, заполненных кислородом, которая формируется в сердцевине оптоволокна после прохождения по нему плазменной искры. Это явление называется оптическим пробоем волокна. Цепочка микродефектов образует почти периодическую структуру, рассеивающую оптическое излучение (свет) в разные стороны. Размеры, форма и взаимное расположение дефектов сильно влияют на интенсивность рассеянного излучения.

Как правило, оптический пробой волокна считается негативным эффектом, поскольку приводит к разрушению сердцевины волокна, по которой с помощью света происходит передача информации. Однако в последние годы у научного сообщества возник повышенный интерес к изучению этого явления как в экспериментальных, так и теоретических работах.

Это связано с открывшимися практическими возможностями применения квазипериодических структур внутри волокна, например, в медицине при лечение сосудистых патологий; подсветке раневых поверхностей и полостей; операциях фотодинамической терапии и фотоимуннотерапии (лечении рака); облучении полых органов изнутри, для уничтожения очагов инфекций и воспалений.

Необходимо выяснить, какие параметры микродефектов (форма, размер и расстояние между ними) сильно влияют на конечное распределение рассеянного излучения вдоль волокна. Ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая позволит спрогнозировать наиболее оптимальные параметры рассеянного светового потока.

«Мы рассмотрели участок волокна SMF-28e с микродефектами в сердцевине и оценили распределение интенсивности с боковой поверхности в зависимости от формы, размера и взаимного расположения микродефектов. Анализ результатов показал, что сферические дефекты рассеивают излучение более равномерно. Пулевидные и эллипсоидальные дают всплеск рассеянного света вблизи первых дефектов, далее вдоль структуры интенсивность резко падает. Необходимо отметить, что структура дефектов, близких по диаметру к сердцевине, дает самый высокий процент рассеяния излучения на самом первом дефекте. Это негативный фактор. Поэтому следует создавать структуры микродефектов по размеру меньше сердцевины, с формой, близкой к сферической», – комментирует Анатолий Перминов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Общая физика» ПНИПУ.

Исследование ученых ПНИПУ помогло определить параметры периодических микроструктур, которые необходимо создавать с помощью оптического пробоя внутри волокна, для получения оптимальных свойств оптоволоконных рассеивателей.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно