Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Нецитируемые статьи оказались важнее для научной коммуникации, чем принято считать

Исследователи ИСИЭЗ НИУ ВШЭ и Американской ассоциации содействия развитию науки изучили более 700 тысяч научных статей по физике высоких энергий из базы данных INSPIRE-HEP. Ученые выяснили, что нецитируемые статьи производят почти семь процентов ссылок — больше, чем некоторые группы цитируемых. Они также предложили более точную модель прогнозирования нецитируемости.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Informetrics. Работа поддержана грантом Министерства науки и высшего образования России. Научную коммуникацию можно интерпретировать как процесс производства и потребления цитирований. Количество ссылок, которые даются в статье, или полученных ею цитирований, — это, в свою очередь, косвенный показатель производства или потребления научного признания. Статьи, которые чаще ссылаются на другие работы (экспортируют), чем цитируются сами (импортируют), — производители научного внимания. Потребители — статьи, которые больше цитируются другими, нежели цитируют сами.

Нецитируемые статьи выступают чистыми экспортерами. Таким образом, распределяя свое внимание между цитируемыми статьями, они участвуют в формировании научной коммуникации. Чтобы определить статистические связи между импортирующими и экспортирующими статьями, исследователи Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ и

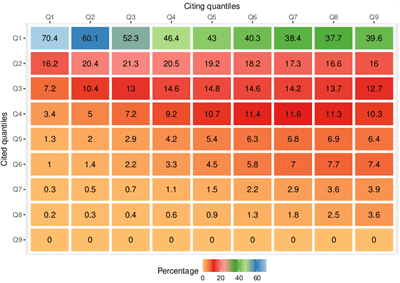

Американской ассоциации содействия развитию науки провели анализ почти 730 тысяч научных публикаций из базы данных INSPIRE-HEP. Ученые выбрали статьи по физике высоких энергий, опубликованные с 1970 по 2015 год, и разделили их на девять групп (квантилей), опираясь на полученные публикациями цитирования. Наиболее цитируемые вошли в первый квантиль (Q1), работы с нулевым цитированием — в девятый (Q9). То же самое деление ученые проделали, исходя из количества ссылок на другие статьи.

Авторы отмечают, что уровень цитируемости статей связан с уровнем цитируемости научных публикаций, на которые они ссылаются. Наибольшее количество цитирований (70,4 процента) статей из первого квантиля приходится на статьи также из первого квантиля, 16,2 процента цитирований первого квантиля — на статьи второго квантиля и так далее.

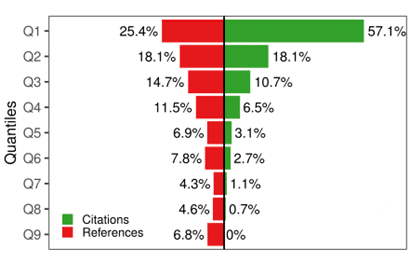

При переходе от Q1 к Q9 соотношение между ссылками и цитированием меняется. Так, статьи из Q1 набирают максимум цитирований (57,1 процент) и дают максимум ссылок (25,4 процента), публикации из Q2 генерируют одинаковое количество ссылок и цитирований (18,1 процент), статьи из Q3 производят 14,7 процента ссылок, привлекая лишь 10,7 процента цитирований, и далее по убывающей. Иначе дело обстоит с нецитируемыми статьями из Q9.

«Нецитируемые статьи из Q9 производят 6,8 процента ссылок, что соответствует генерации ссылок статьями из Q5. То есть их вклад непропорционально больший относительно ранга квантиля Q9. Любопытно, что после того, как мы убрали цитаты из нецитируемых статей, более 20 тысяч научных публикаций перешли в категорию нецитируемых», — отмечает один из авторов исследования, заведующая отделом исследований человеческого капитала ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Наталья Шматко.

Авторы исследования также проанализировали динамику цитирования. Оказалось, что со временем рост числа ссылок обгоняет рост числа публикаций, а это приводит к снижению доли нецитируемых статей.

Кроме того, ученые предложили модель прогнозирования таких публикаций. «В наукометрии нецитируемые статьи традиционно выступают неудобным объектом. Существует проблема инфляции нуля: известные библиометрические модели не в состоянии точно предсказать долю нецитируемых статей в выборке. С помощью нашей модели мы смогли более точно, нежели коллеги, оценить вероятность нулевого цитирования», — комментирует соавтор исследования, главный научный сотрудник ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Качанов.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно