Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

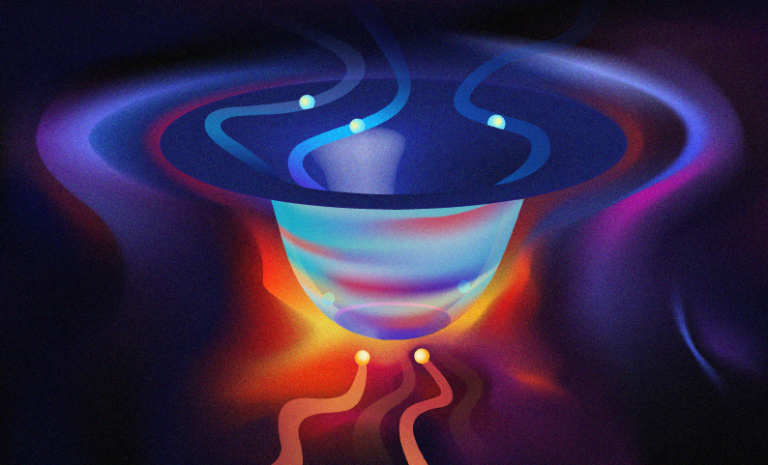

Физики укротили недоступное излучение

Ученым из Московского физико-технического института и Института физики микроструктур РАН удалось решить проблему генерации лазерного излучения дальнего инфракрасного диапазона в полупроводниковых структурах. Ключом к ее решению было использование квантовых ям теллурида кадмия-ртути. Эти соединения были давно известны в фотонике и электронике, однако их ключевая особенность для лазерных приложений оставалась нераскрытой.

Работа опубликована в журнале ACS Photonics.

В полупроводниковом диодном лазере излучение возникает при взаимном уничтожении электронов проводимости и дырок — вакантных мест на заполненных электронных орбиталях. Этот процесс называется излучательной рекомбинацией. Однако излучение света при рекомбинации электрона и дырки не является единственно возможным исходом. Наряду с испусканием фотона высвобождающаяся энергия может уйти на раскачку колебаний решетки кристалла.

Но наиболее критическим процессом рекомбинации является такой, где энергия электрон-дырочной пары тут же уходит на нагрев других электронов, вместо полезной генерации света. Такой процесс «растраты» электрон-дырочных пар в тепло называют оже-рекомбинацией — в честь французского физика Пьера Оже, впервые изучившего этот эффект.

Скорость губительного оже-процесса драматически возрастает в полупроводниках с малым энергетическим расстоянием между уровнями электронов и дырок (говоря научными терминами, с малой шириной запрещенной зоны). Можно сказать, чем ближе друг к другу электрон и дырка (по шкале энергий), тем сильнее их желание ко взаимной аннигиляции с выделением тепла. Однако полупроводники именно с малой шириной запрещенной зоны требуются для создания лазеров дальнего инфракрасного диапазона, излучающих на длинах волн в десятки микрон. И именно эти лазеры востребованы в исследованиях биологических объектов и задачах газовой спектроскопии.

Усиление безызлучательной оже-рекомбинации и снижение эффективности полупроводникового лазера с ростом длины волны, однако, не являются законами природы, а следуют лишь из нашего опыта. Нет фундаментального запрета на создание полупроводниковой структуры, излучающей в дальнем инфракрасном диапазоне и не подверженной оже-процессу.

Более того, требования к спектру электронов и дырок, обеспечивающему полный запрет безызлучательной рекомбинации, известны с работ Поля Дирака об электронах и позитронах. А именно, электроны и дырки должны обладать одинаковой массой при малых энергиях и вести себя подобно безмассовым частицам — при больших. Но все попытки воплотить эти идеи в реальном материале до сих пор терпели неудачу.

Исследователи из МФТИ и Института физики микроструктур РАН в Нижнем Новгороде обнаружили, что необходимыми для лазерных приложений свойствами электроны и дырки обладают в квантовых ямах теллурида кадмия-ртути. Этот материал имеет долгую историю: он уже более полувека используется для создания тепловизоров, а около десяти лет назад он вызвал бум в топологической физике из-за особых свойств электронов на его краях.

«Долгое время лазерные перспективы теллурида кадмия-ртути не вызывали большого энтузиазма, а на “дираковскую” форму электрон-дырочного спектра никто не обращал внимания. Физики-лазерщики ХХ века работали с широкими квантовыми ямами с большим содержанием кадмия — это далеко не оптимальный состав, по нашим расчетам, — поэтому желаемое явление не было открыто. Когда технология XXI века позволила выращивать узкие квантовые ямы, то область заполнили физики-топологи, внимание которых было приковано к краевым электронам.

То, что творится в плоскости ямы, а не на ее краю, оставалось без должного внимания. И лишь нашей группе удалось обнаружить желаемое подавление оже-рекомбинации в узких квантовых ямах», — рассказывает Дмитрий Свинцов, соавтор исследования, заведующий лабораторией оптоэлектроники двумерных материалов МФТИ.

Эксперименты на квантовых ямах теллурида ртути, выращенных в Институте физики полупроводников РАН (г. Новосибирск), уже подтвердили возможность лазерной генерации с длиной волны до 20 микрон. А выполненные в работе расчеты «остаточных» рекомбинационных процессов показывают, что это не предел, и длину волны излучения можно повысить до 50 микрон. Диапазон длин волн от 30 до 50 микрон является наиболее «запретным» для существующих полупроводниковых лазеров на основе элементов III и V групп таблицы Менделеева из-за сильного самопоглощения.

Но и этот негативный эффект — как и оже-рекомбинация — сильно ослаблен в теллуриде ртути, на этот раз из-за большой массы атомов, составляющих кристаллическую решетку. Таким образом, у изучаемых квантовых ям есть все перспективы закрыть последние «белые пятна» на шкале электромагнитных излучений.

«Естественно, в сфере лазерной техники у квантовых ям теллурида ртути есть конкуренты. Наиболее серьезными являются квантовые каскадные лазеры на основе арсенида галлия. Они не используют электрон-дырочной рекомбинации, а основаны на исключительно электронных переходах. Такая “смена парадигмы” требует очень сложной конструкции лазера и, как следствие, огромной цены — один каскадный лазер стоит более 6 тысяч долларов. Теллурид ртути позволяет продлить работоспособность устоявшейся, предельно простой и дешевой конструкции лазерного диода вплоть до дальнего инфракрасного диапазона», — добавляет Дмитрий Свинцов.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно