Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Апатитские ученые узнали, какие факторы помогают эффективно сохранять редкие виды горных растений

Исследователи из Кольского научного центра изучили особенности организации охраны фиторазнообразия в развитом горнопромышленном районе на примере Хибинских гор и горной равнины. Результаты их работы показывают, что система особо охраняемых природных территорий, сочетающая «точечные» и «площадные» охранные зоны, позволяет осуществлять эффективную охрану биоразнообразия, сохраняя редкие и исчезающие виды растений.

Одна из серьезных угроз стабильности сегодня — сокращение биоразнообразия. Вопросами сохранения редких и исчезающих видов занимаются не только ученые-экологи и экоактивисты. Проблему сохранения биоразнообразия признали одной из важнейших для устойчивого развития на Международном экономическом форуме в Давосе в 2020 году. При этом очевидно, что для многих территорий горная промышленность является основой благосостояния, и от того, как будет развиваться промышленный кластер, зависит социально-экономическая стабильность такого региона. Вопрос, как организовать природоохранную деятельность в условиях развитого горнопромышленного региона, изучила группа ученых Кольского научного центра. Результаты их работы изложены в статье очередного «Вестника Московского университета».

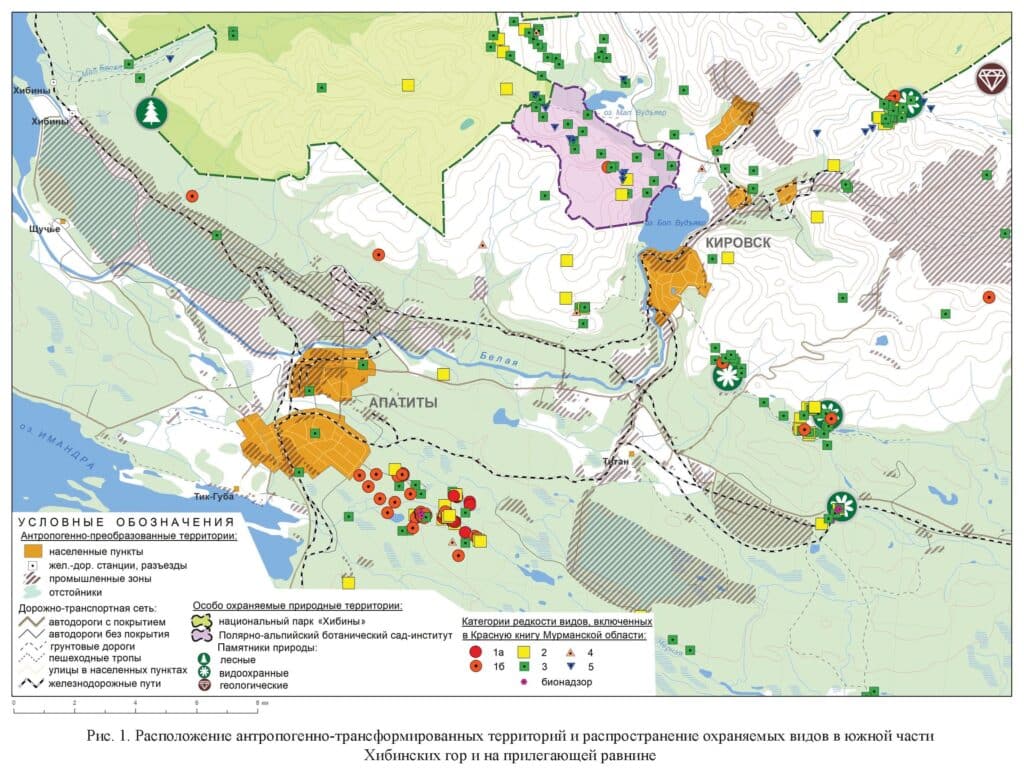

Модельным объектом для исследования стали часть Хибинских гор и прилегающая равнина, где расположены крупные промышленные объекты горнодобывающих компаний (рудники открытой и закрытой добычи, обогатительные фабрики и прочая инфраструктура), а также города Апатиты и Кировск с прилегающей территорией, на которой проживает около 80 тысяч человек. Эта территория — место обитания значительного количества редких и исчезающих видов, внесенных в Красные книги России и Мурманской области.

Для охраны редких и исчезающих видов на исследуемой территории организована сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые различаются по масштабу: от национального парка «Хибины» площадью 84 804 гектар до памятника природы «Кедры и лиственницы возле станции Хибины» площадью 4,6 гектар. На этих участках в силу их важного природоохранного, научного, эстетического, культурного, оздоровительного или рекреационного значения запрещена полностью или сильно ограничена хозяйственная деятельность человека.

Исследования показали, что развитая сеть ООПТ может приводить к успешному выполнению задач по сохранению редких и исчезающих видов, при этом не блокируя промышленное развитие территории. Сочетание крупных и точечных ООПТ позволяет сохранять не только биоразнообразие, но и социальную стабильность, поскольку для отдыха местного населения сохраняются рекреационные ресурсы, а также стабильность экономическую, ведь наличие уникальных природных ландшафтов повышает туристическую привлекательность региона. Хибины и прилегающую территорию можно назвать успешным кейсом баланса интересов горнопромышленного кластера и целей по сохранению окружающей среды.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно