Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Увеличение мозжечка адаптировало мозг позвоночных к полету

Биологи объединили ПЭТ-сканирование современных голубей с исследованиями окаменелостей динозавров, чтобы понять, как эволюционировал мозг птиц для приспособления к полету. Они выяснили, что ключевую роль сыграло адаптивное увеличение размера мозжечка у некоторых ископаемых позвоночных.

Полет среди позвоночных — редкое событие в истории эволюции, требующее функциональной интеграции множества анатомических и физиологических систем организма. Только три группы позвоночных эволюционировали, чтобы летать: птерозавры, вымершие небесные ящеры мезозойского периода, предки летучих мышей и динозавры юрского периода, которые позже породили современных птиц (по современной классификации, птицы тоже считаются частью динозавров).

Эти три группы не связаны тесно на эволюционном древе и независимо развили приспособления, необходимые для полета, — как внешние (длинные верхние конечности, определенные виды перьев и/или обтекаемое тело), так и связанные с работой мозга. Последние оставались не до конца изученными.

В частности, ученым давно было ясно, что мозжечок — область мозга, ответственная за координацию движений, регуляцию тонуса мышц и равновесия — играет важную роль в полете птиц. К примеру, на это указывает то, что отношение массы мозжечка к массе всего головного мозга у птиц наибольшее среди всех животных. Чтобы точнее определить его ценность в процессе полета, исследователи сравнили мозговую активность современных голубей до и после него. Результаты их работы представлены в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Ученые просканировали мозг восьми голубей с помощью позитронно-эмиссионной томографии — метода визуализации нейрональной активности, при котором внутрь организма вводится радиоактивно меченая глюкоза. При умственной нагрузке нейроны в задействованных областях начинают потреблять большое количество этого моносахарида, что возможно отследить за счет распада позитрон-излучающего радиоизотопа.

Итак, авторы работы изучали активность в 26 областях, когда птицы находились в состоянии покоя и сразу после того, как они в течение десяти минут летали с одного насеста на другой. Из рассматриваемых зон мозга именно в мозжечке наблюдалось статистически значимое (более чем на два стандартных статистических отклонения в сравнении с другими областями) изменение в уровне активности между отдыхом и полетом у всех восьми птиц. Кроме этого, повышенная мозговая активность наблюдалась в так называемых путях оптического потока — сети клеток мозга, соединяющей сетчатку глаза с мозжечком. Эти пути обрабатывают движение в поле зрения птиц.

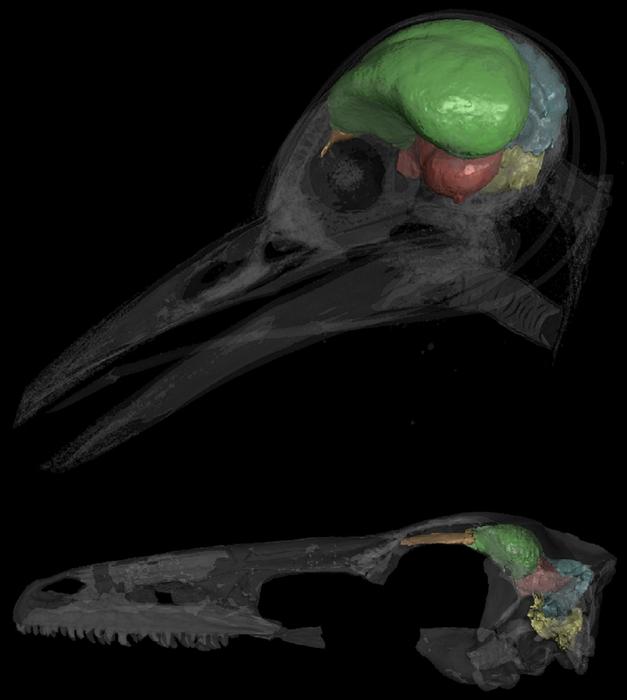

После этого ученые пошли дальше и связали данные о мозжечке современных птиц с данными окаменелостей, чтобы выяснить, как мозг птицеподобных динозавров начал приобретать параметры, необходимые для обеспечения активного полета. Для этого авторы использовали оцифрованную базу данных эндокастов — слепков внутреннего пространства черепов динозавров. Они идентифицировали значительное увеличение объема и складчатости тканей мозжечка у ранних видов динозавров-манирапторов, предшественников первых летающих родственников птиц, включающих известного по популярной культуре крылатого динозавра археоптерикса.

Исследователи предупредили, что эти результаты, как и изменения мозговой активности во время полета, могут происходить и во время других видов поведения, таких как планирование. Ученые также отметили, что тесты включали полет без препятствий по простой траектории, и, вероятно, другие области мозга проявляют больший уровень активности во время сложных маневров.

Новые данные дали более детальное представление о том, как функционирует мозг птиц при полете, а также понимание ключевых процессов эволюции нейробиологии птицеподобных динозавров, позволившие им, первыми среди всех позвоночных, научиться летать.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии