Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Тюлени научились контролировать уровень кислорода в крови, чтобы не утонуть

Для глубоководных погружений серые тюлени отслеживают концентрацию кислорода, а не углекислого газа в крови, как большинство млекопитающих. Причем тюлени могут делать это осознанно, что меняет представление о физиологии ныряющих животных.

У наземных млекопитающих, включая человека, ключевым триггером для возобновления дыхания служит повышение уровня углекислого газа в крови. Специальные хеморецепторы — каротидные тельца, расположенные в сонных артериях — реагируют на рост CO₂, вызывая ощущение удушья и паники.

Этот механизм защищает организм от гиперкапнии (избыток CO₂), но не спасает от гипоксии (нехватка кислорода). Например, у ныряльщиков-фридайверов гипервентиляция перед погружением снижает уровень CO₂, что позволяет задержать дыхание дольше, но повышает риск потери сознания из-за кислородного голодания.

Для морских млекопитающих, таких как тюлени, киты и дельфины, длительные погружения — часть повседневной жизни. Серые тюлени, например, могут оставаться под водой до 30 минут, опускаясь на глубину более 100 метров. До сих пор считалось, что они, как и другие млекопитающие, полагаются на чувствительность к CO₂. Однако это создавало парадокс: во время погружений CO₂ накапливается в крови постепенно, тогда как кислород расходуется быстро. Если бы тюлени реагировали только на CO₂, они не успевали бы вовремя всплыть, рискуя утонуть.

Ученые также обращали внимание на анатомические особенности тюленей. Их каротидные тельца содержат в три-пять раз больше чувствительных клеток типа I, чем у наземных животных. Эти клетки реагируют на гипоксию, но ранее считалось, что их роль ограничивается рефлекторными реакциями, такими как замедление сердцебиения. Новые данные, опубликованные в журнале Science, показали, что сигналы от этих рецепторов могут достигать высших отделов мозга, влияя на сознательные решения.

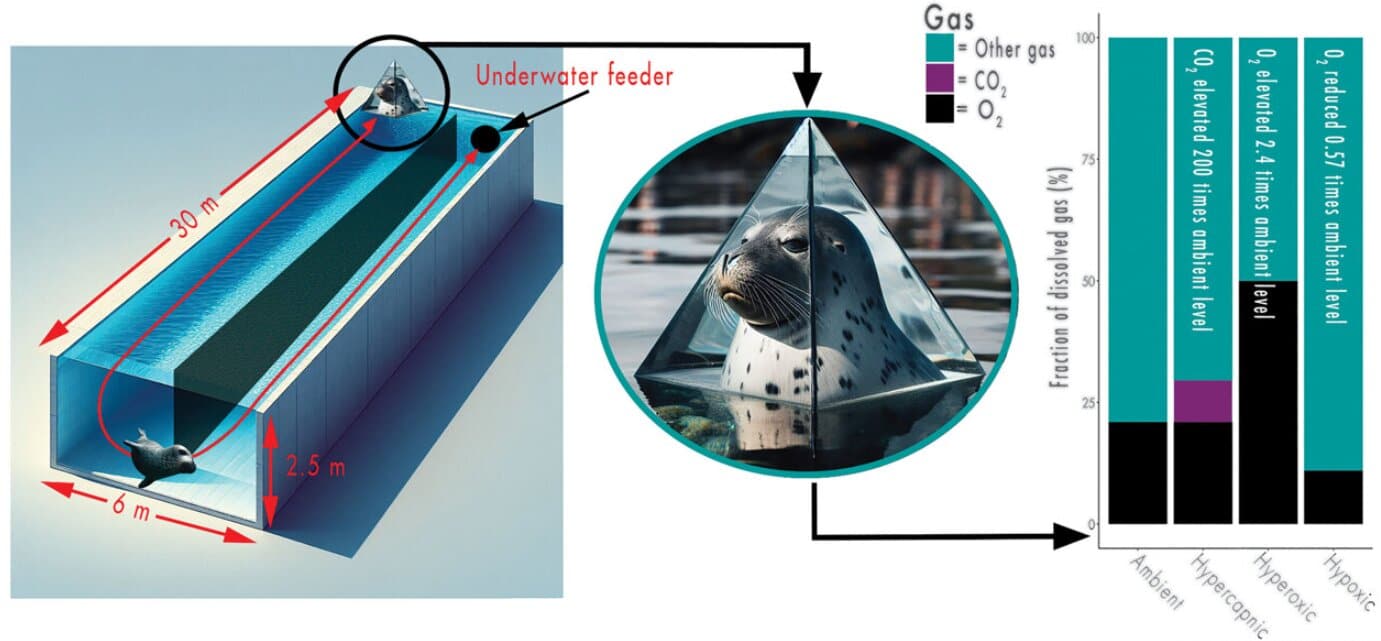

Во время экспериментов зоологи поместили шесть диких серых тюленей в бассейн в искусственную среду для погружений. Животные свободно плавали между дыхательной камерой и кормовой станцией, преодолевая 60 метров под водой. В камере исследователи меняли состав воздуха: повышали кислород до 50%, снижали до 11% или увеличивали концентрацию углекислого газа в 200 раз. Каждое погружение фиксировали на видео, а кровь животных анализировали по завершении испытаний.

При вдыхании воздуха с 50% кислорода тюлени оставались под водой в среднем 260 секунд — на 6% дольше, чем в стандартных условиях. Когда уровень кислорода снижали до 11%, время погружения сокращалось на 10%, до 219 секунд. При этом даже экстремально высокая концентрация CO₂ не влияла на длительность ныряния. Она составляла 229 секунд — разница с контрольной группой оказалась статистически незначимой.

Анализ крови подтвердил, что pH и уровень углекислого газа не коррелировали с изменениями в поведении. Например, после испытаний при повышенном уровне углекислого газа pH крови снизился на 0,1 единицы, но это не заставило тюленей сократить время под водой. Зато при дефиците кислорода животные начинали всплывать раньше, даже если CO₂ оставался в норме.

В итоге ученые выяснили, что сигналы о концентрации кислорода поступают в мозг через увеличенные каротидные тельца. Это позволяет животным не только рефлекторно замедлять сердцебиение во время погружений, но и осознанно регулировать длительность ныряния, избегая гипоксии.

Открытие меняет понимание эволюции морских млекопитающих. Способность напрямую отслеживать кислород, а не полагаться на CO₂, вероятно, стала критической адаптацией, позволившей тюленям, китам и другим видам колонизировать глубины океана. Это объясняет, почему даже при экстремальных нагрузках — например, при многократных погружениях за добычей — они избегают фатальной гипоксии.

Ученые планируют выяснить, насколько этот механизм распространен у других ныряющих животных. Предварительные данные по моржам и каланам показали сходные паттерны поведения, что указывает на конвергентную эволюцию.

Кроме того, исследование может помочь в разработке методов профилактики гипоксии у людей — например, у пилотов истребителей или пациентов с дыхательными нарушениями.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии