Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Потеря доминирующего статуса привела альфа-самцов мышей к депрессии

Ученые сместили доминирующих самцов мышей с верхних ступеней иерархии, вызвав у них симптомы настоящей депрессии. Это позволило рассмотреть, какие изменения происходят в таком случае в мозге страдающего существа.

Сообщества мышей образуют строгую структуру на основе иерархии самцов. Доминирующие особи получают привилегированный доступ к пище и самкам, а в клетке занимают более выгодные — например, самые теплые — уголки. Потеря этого статуса вызывает у них тяжелые «переживания» и весь набор симптомов, характерных для депрессии. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Оригинальные эксперименты провели Хайлань Ху (Hailan Hu) и его коллеги из Чжэцзянского университета. Ученые ставили мышей в условия, при которых их положение в иерархии резко менялось. Для этого доминирующего и подчиняющегося самца сталкивали нос к носу в узком тоннеле. В норме подчиняющийся должен отступать перед доминантой, однако биологи запечатывали его выход из тоннеля, и тому не оставалось ничего, кроме как продолжать движение вперед.

Опыт повторяли по десять раз ежедневно в течение четырех суток подряд. Поначалу доминирующий самец пробовал «продавить» оппонента, но со временем все легче и легче сдавался. Вместе с тем он терял свой статус в группе и больше не стремился занять самое теплое местечко. Ученые отметили, что эти перемены сопровождались рядом симптомов, характерных для депрессивного состояния, включая снижение интереса к пище и старания удерживаться на плаву при помещении в контейнер с водой.

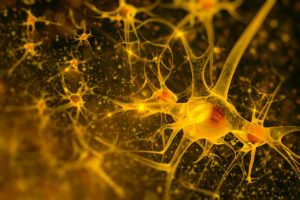

Ху и его соавторы также выяснили, как потеря статуса влияет на активность мозга грызунов. Для этого авторы исследования применили метод волоконной фотометрии, использовав ГМ-линию животных, нейроны которых флуоресцируют при перекачивании ионов кальция, свидетельствующих об их активной работе. Имплантированное в череп оптоволокно позволяет регистрировать это свечение, или, наоборот, стимулировать, или подавлять активность нервных клеток.

Главное внимание ученых было сосредоточено на хабенуле (lateral habenula, LHb). Ее эквивалент в человеческом мозге иногда называют «центром разочарования», поскольку эта область проявляет активность в моменты, когда происходящее не совпадает с прогнозами и ожиданиями, вызывая апатию. Особенно выражена ее работа у людей, страдающих депрессией. Аналогичные процессы удалось заметить в мозге у экспериментальных мышей. Каждый раз, когда доминантный самец был вынужден отступать, клетки его LHb проявляли бурную активность.

При этом если биологи искусственно подавляли их работу с помощью излучения (либо введением кетамина), состояние и поведение животного возвращались к обычному. Это может указывать на важный механизм, связанный с развитием депрессии. Каждый раз, когда реальность обманывает ожидания, в мозге активируется «центр разочарования». Слишком частое срабатывание может вызывать гиперактивацию этих нейронов, и когда это состояние «закрепляется», возникает депрессия.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

В середине прошлого века археологи обнаружили в Сербии братскую могилу, где покоились останки 77 человек, погребенных более 2800 лет назад. Долгое время ученые полагали, что люди умерли во время эпидемии. Однако авторы нового исследования провели генетическую экспертизу и выяснили, что на самом деле они стали жертвами массовой резни. Убийцы действовали неслучайно: охотились не на воинов, а на женщин, подростков и младенцев.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии