Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Потепление ускоряет добычу азота деревьями. Это упростит дальнейшее глобальное озеленение

Фиксация азота важна для поддержания ускоренного роста растений — и, как теперь выяснилось, сильнее всего она работает при очень высоких температурах. Это объясняет дефицит азота в почве северных земель.

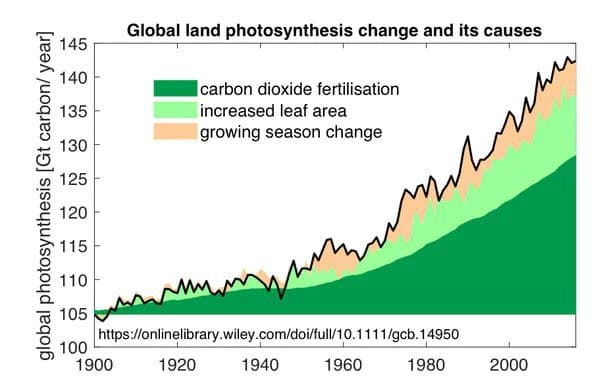

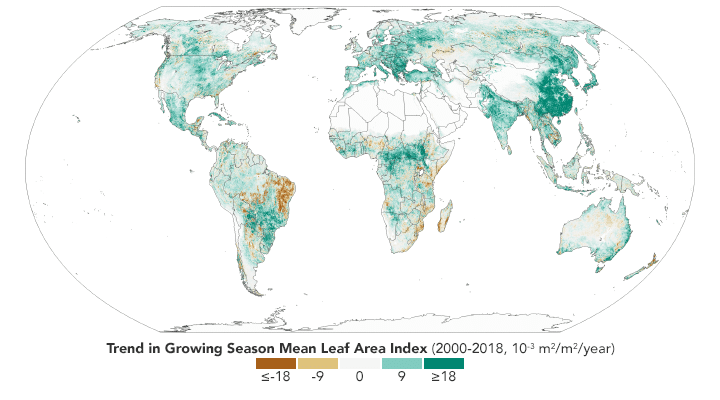

Сегодня на Земле идет глобальное озеленение: площадь листьев быстро увеличивается, из-за чего планета на спутниковых снимках из космоса с каждым десятилетием выглядит зеленее, чем раньше. Зеленая биомасса растений при этом растет быстрее, чем площадь листьев, поскольку рост концентрации СО2 в воздухе снижает потребность отдельных растений в избыточной площади листьях (те служат для поглощения углекислого газа, а для фотосинтеза зачастую достаточно меньшей листовой поверхности).

Однако все эти процессы, вызванные антропогенными выбросами углерода, вызвали у ряда ученых опасения по поводу будущего дефицита почвенного азота. Азот нужен всем живым существам для построения важных компонентов клеток, без него даже высокое количество СО2 в воздухе не даст дальше наращивать зеленую биомассу. Многие утверждали, что усиленный рост растений исчерпает запасы азота в почве, после чего глобальное озеленение может остановиться.

Чтобы прояснить этот вопрос, группа исследователей из США изучила, как процессы биологической азотфиксации протекают при повышении температур. Работа опубликована в Nature Plants.

Азотфиксацией называют процесс усвоения живыми организмами азота из атмосферного воздуха. Нужные для этого гены встречаются только у бактерий и архей, но их нет у растений. Однако многие виды растений традиционно существуют в симбиозе с почвенными бактериями, расположенными у их корней. Растения снабжают бактерий-симбионтов сахаром (на фиксацию грамма азота уходит 500 граммов сахарозы), а те дают им азот. Выработка сахаров растениями в теории связана с температурой, но достоверно выявить, при какой она самая высокая, сложно.

Например, хотя считается, что фотосинтез растений оптимально идет при плюс 25-30 градусах, на деле эксперименты показывают: оптимальная температура фотосинтеза для листьев растений одного и того же вида зависит от той температуры, при которой эти листья сформировались. Для листьев озимой пшеницы, сформировавшихся при плюс 35, оптимальной температурой фотосинтеза будут те же плюс 35 градусов. Но в дикой природе, вне лабораторных экспериментов, озимая пшеница с такой температурой практически не сталкивается. Для антарктических растений оптимальная скорость фотосинтеза достигается при плюс 8-15, а для теплолюбивой Tridestomia oblongifolia — при плюс 45.

Поэтому расчетно оценить, как будет меняться скорость азотфиксации у симбионтов реальных растений, чрезвычайно сложно. Оптимальным были бы наблюдения или эксперименты, позволяющие выяснить это эмпирическим путем. Авторы новой работы взяли саженцы красной ольхи (Alnus rubra), один из видов восковницы (Myrica cerifera), робинии ложноакациевой (Robinia pseudoacacia) и тропическое дерево Gliricidia sepium. Эти виды были выбраны как представители родов, играющих большую роль в азотфиксации по всему миру. В экспериментах (в закрытом грунте) ученые постепенно повышали температуры и замеряли скорость азотфиксации для бактерий-симбионтов в каждом из случаев.

Выяснилось, что самой высокой эта скорость была при плюс 29,0-36,9 градуса — температурах, с которыми даже тропические деревья сталкиваются не везде, а там, где сталкиваются, — не слишком часто. Деревья умеренного климата сталкиваются с чем-то подобным вообще редко. Из этого авторы делают вывод, что в экосистемах с прохладным климатом эффективность азотфиксации как минимум для деревьев ограничивается температурой — и это может объяснять типичную бедность северных почв азотом, особенно тяжелую в северной тайге.

Исследователи также отмечают, что плюс 29,0–36,9 градуса, напротив, были нормой в мезозое и раннем кайнозое. По их мнению, именно такие высокие температуры способствовали эволюции симбиоза азотфиксирующих бактерий и растений. Последующее охлаждение климата продолжительностью в десятки миллионов лет, наоборот, могло заставить часть родов растений потерять способность к азотфиксации: стало слишком холодно для того, чтобы она оставалась вполне эффективной.

Кроме этого, авторы замерили скорость фотосинтеза для каждого растения при концентрации СО2 в воздухе в 275 частей на миллион (такая была до промышленной революции) и при 400 частях на миллион (такая была в 2010-х). Оказалось, при доиндустриальных количествах СО2 оптимальные температуры для фотосинтеза были намного ниже, чем при современном уровне СО2.

Даже красная ольха, дерево умеренного климата, при 275 частях на миллион оптимально росло при 25,4-28,7 градуса. А при 400 частях на миллион оптимальная температура роста у нее оказывалась в диапазоне 26,2-30,3 градуса (типичная температура тропических джунглей). Разрыв между температурой, которая оптимальна для азотфиксации или оптимальна для фотосинтеза деревьев, заметно меньше для высокого СО2, типичного в сегодняшней атмосфере, чем для низкого СО2, типичного для атмосферы доиндустриальной, добавляют ученые.

В итоге исследователи приходят к выводу, что по мере глобального потепления скорость получения растениями (точнее, их симбионтами) азота из воздуха будет повышаться даже для тропических регионов. Это, отмечают они, противоречит предположениям, принятым в сегодняшних моделях, где оптимальной температурой для фиксации азота почему-то считают 25,2 градуса. Поэтому в таких моделях получается, что по мере потепления доступность азота для растений будет снижаться, в то время как новая работа показывает: случится ровно наоборот.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии