Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Экстремальная наркомания

Если не считать шуточной «Дарвиновской премии», нешуточные экстремальные виды спорта представляют нам самый яркий пример того, как люди действуют наперекор своим инстинктам. Вопреки миллионам лет эволюции, выработавшим у нас отчаянный страх перед всем, что представляет реальную опасность, они прыгают, разгоняются, бросаются ? и всегда рискуют. Какие психологические механизмы лежат в основе поведения, часто приводящего к травмам, нередко ? к инвалидности, а иногда ? и к смерти?..

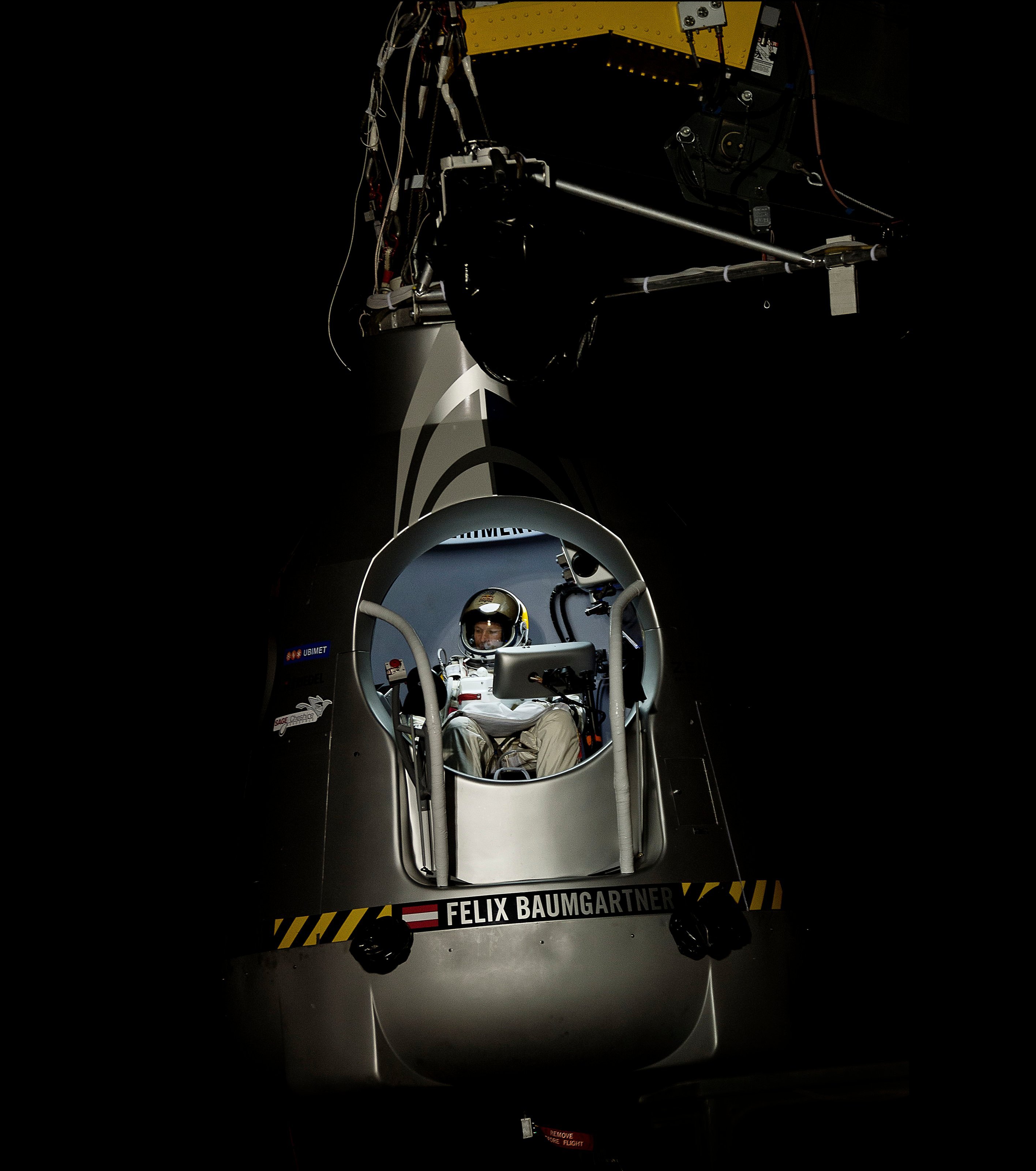

14 октября 2012 года австрийский экстремал Феликс Баумгартнер (Felix Baumgartner) установил мировой рекорд в скайдайвинге ? его потрясающий прыжок вы можете увидеть своими глазами в нашей заметке «Повелитель стратосферы. Дубль 2». Встав на самый край, он немного задержался и сделал невероятный по своей храбрости шаг, начав падение с высоты стратосферы ? 39 км над поверхностью Земли. В полете скорость героя достигала умопомрачительных 1300 км/ч ? и лишь специальные тренировки и уникальное снаряжение позволили ему вынести всё и благополучно приземлиться.

Отношение к Баумгартнеру, как и к экстремалам вообще, в обществе двоякое. С одной стороны, трудно не восхищаться столь отчаянной храбростью. С другой же ? эти люди нередко воспринимаются сумасшедшими сумасбродами, не нашедшими себя в «нормальной жизни» и из-за этого идущими на совершенно глупый, ничем неоправданный риск, плюющими на чувства и страхи своей семьи и близких. Однако с точки зрения психологии все оказывается далеко не так просто. Давайте же попробуем разобраться.

Баумгартнер готовится к полету, сидя в капсуле стратостата, 6 октября 2012 г.

©Joerg Mitter/AFP/Getty Images

Прежде всего ? кто все эти люди? Действительно ли те, кто испытывает склонность к крайне рискованным развлечениям, всерьез отличаются от людей, привыкших к более спокойным видам отдыха? В 2009 году психологи Эрик Браймер (Erik Brymer) и Линдси Оудс (Lindsay Oades) пообщались с 15-ю любителями бейс-джампинга, экстремальных видов серфинга и горных лыж, прыжков с водопадов, скалолазания без страховки и т.п. Общение проходило в форме свободных интервью — ученые, в частности, интересовались, как эти люди воспринимают и понимают столь положительные человеческие качества, как мужество и смирение. Интересно, что, по словам участников интервью, оба эти качества непременно возникают и переживаются перед лицом реального страха и смерти.

Все опрошенные твердо заявляли, что подобные переживания, стимулированные экстремальными увлечениями, позволили им стать лучше и в других областях жизни. В самом деле, психологи считают, что все эти крайне рискованные занятия меняют людей, которые увлекаются ими, ? и эти эффекты способны охватить и прочие сферы жизни, выходя далеко за границы простого увлечения.

Возьмем тот же страх. Вообще, страх ? совершенно нормальная и естественная эмоциональная реакция, один из встроенных в нас механизмов защиты от различных угроз. Страх не только сигнализирует об опасности, но и готовит организм к ней.

Руфер из Новосибирска Вадим Махоров на высоте 650 метров

©Виталий Раскалов

С точки зрения эволюции и выживания идти на риск, который способен привести к тяжелому увечью и даже смерти ? и который не имеет никаких «достойных» причин ? занятие совершенно нелогичное и даже безумное. Неудивительно, что такой риск вызывает отчаянный страх: все наше естество протестует против этого шага. Иное дело когда риск оправдан, и такое поведение дает шансы на спасение себя или других членов группы. В этих случаях победа над естественным страхом может обернуться победой в жизни.

Если взглянуть на экстремальные виды спорта с этой стороны, можно понять, что заставляя раз за разом идти наперекор собственному страху и естественным инстинктам самосохранения, они делают страх постоянным спутником жизни и учат спокойно относиться к нему, преодолевать его ? и не терять голову в самой опасной ситуации. Слабость в коленях, дрожащие руки, путаные мысли ? все эти знакомые каждому симптомы понемногу уходят, позволяя в самой опасной ситуации действовать более взвешенно и четко.

Увы, этим позитивным эффектом экстремальные увлечения не ограничиваются. Обнаружив, что колени уже не трясутся, мысли не путаются, а страх почти ушел, многие экстремалы снова чувствуют нехватку чего-то важного в своей жизни ? и увеличивают степень опасности. Они взбираются выше, разгоняются быстрее, только бы вернуть то старое переживание.

Феликс Баумгартнер тренируется в спортивном зале, готовясь к главному полету в своей жизни, 7 октября 2012 г.

©Joerg Mitter/AFP/Getty Images

Этому поведению тоже есть объяснение. Ведь в наш мозг «вшиты» не только «механизмы страха», как защиты от опасности, ? но и «механизмы радости», которые активируются тогда, когда опасность благополучно преодолена. В нейрофизиологии они называются системами внутреннего поощрения, и сегодня изучены довольно неплохо. Мозгу, в общем-то, все равно, что именно случилось: влюбились ли вы, получили повышение или благополучно приземлились из стратосферы — в любом случае он использует одни и те же молекулы.

Ключевым веществом в работе систем поощрения является нейромедиатор дофамин, который выбрасывается нейронами каждый раз, когда организму удалось «спастись» ? и вызывает переживание эйфории, всеохватывающего счастья и вообще оптимизма. То ощущение глубокого внутреннего перерождения, о котором говорили опрошенные Браймером и Оудс экстремалы, может быть связано с действием именно этого гормона.

Недостаток дофамина связан с целым рядом психологических нарушений и депрессивным состоянием, и стимуляция выделения этого гормона, очевидно, не может не иметь долгосрочных положительных психологических эффектов. Получается, на одной чаше весов ? недолгое переживание настоящего страха, на другой ? долговременное ощущение полноты жизни. Кажется, теперь мы менее готовы осуждать спортсменов-экстремалов?..

За очередной дозой дофамина можно и на сотый этаж подняться

©Вадим Махоров

Увы, у выброса дофамина имеется и обратная сторона. Это вещество вызывает своего рода привыкание ? недаром дофаминергические системы тесно связаны с действием целого ряда наркотиков. От привычки «сидеть на дофаминовой игле» отказаться не так просто ? и гормон заставляет снова и снова пускаться на риск, чтобы заставить мозг выбросить очередную дозу.

Теперь мы понимаем, почему такие спортсмены нередко с особенным презрением относятся ко всякого рода наркотикам и алкоголю: они «сидят» на собственном ? на опасности, которая раз за разом вызывает у них настоящее счастье. До тех пор, пока не случится что-нибудь действительно трагичное.

В самом деле, как и настоящие наркоманы, пристрастившиеся к «адреналину» экстремалы со временем все менее склонны считаться с издержками своего увлечения ? и все более ценят его плюсы. Нередко это приводит к реальной недооценке опасности, к излишней уверенности в себе, своих силах и способности контролировать риск ? и к готовности идти на риск еще больший. Чем это заканчивается для бейс-джамперов или любителей ринуться на сноуборде по лавиноопасному склону, легко себе представить.

Впрочем, считать, что все любители экстремального спорта ? сплошь «дофаминовые наркоманы» ? не стоит. Как правило, это вполне разумные, неплохо подготовленные и натренированные люди, четко взвешивающие каждый момент своих опасных трюков. Уже знакомый нам Феликс Баумгартнер за свою жизнь совершил немало рискованных прыжков ? чего стоит его рекорд по самому низкому прыжку в бейс-джампинге, который составил всего 29 метров ? тогда австриец сиганул с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро!

Феликс Баумгартнер готовится к прыжку с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

©redbullstratos.com

Несмотря на целый ряд таких экстремальных рекордов, Баумгартнер жив, здоров и перевалил за четвертый десяток… В конце концов, лучше «сидеть» на «естественных наркотиках» организма, чем мучить его постоянными дозами алкоголя или других средств, позволяющих хоть иногда почувствовать себя по-настоящему живым.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.

Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии