Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Непрошеные космонавты

Земля населена чудовищами. Они жаждут любой возможности прорваться на соседние планеты и заселить их. Невозможно предугадать все трюки, которые они готовы совершить ради этого. Остается методично бороться с попытками проникновения, оставляя им как можно меньше шансов. В идеале — никаких, но идеал, как мы знаем, недостижим.

Статью о planetary protection — защите иных миров от несанкционированного заселения земными микробами, — так и хочется начать с чего-нибудь эдакого, и это тот случай, когда подобное желание уместно. Мы знаем, что существенную роль в судьбах коренных народов сыграли не только сами колонизаторы, но и привезенные ими болезни. Нечто в этом духе может произойти и в космосе. Даже минимальный вариант, при котором местная среда просто заселяется земной жизнью, которая ни с кем не взаимодействует и никому особо не мешает, крайне неприятен. Он не позволяет ученым исследовать небесное тело в первозданном виде, каким оно было до нашего прихода. Поэтому логичными выглядят усилия, направленные на недопущение подобной перспективы.

У этой картины есть и оборотная сторона. Помните Нила Армстронга и его коллег? Знаменитого землянина, вошедшего в историю благодаря своему первому шагу по лунной поверхности? До того были годы тренировок и полет, но они обычно не вспоминаются, только первый шаг. А что сделали с астронавтами благодарные земляне? Посадили всех троих в герметичную камеру, смонтированную на автофургоне, а по прибытии в Хьюстон определили вместе с обслуживающим персоналом на строгий трехнедельный карантин — в герметичное помещение с возможностью общения с прессой через стеклянную перегородку.

Собранные астронавтами образцы лунного грунта прошли еще более тщательную проверку с испытаниями на лабораторных мышках и растениях. Конечно, к 1969 году никто уже не верил в населяющих Луну селенитов, но возможность присутствия там микроорганизмов воспринималась всерьез, пусть и рассматривалась как маловероятная.

Границы жизни

В XX веке Луну стали привычно воспринимать как небесное тело, полностью лишенное жизни. Между тем такой взгляд хотя и правдоподобен, но совсем не обязателен. Дело в том, что нашу небесную соседку мы знаем пусть и относительно неплохо, но в буквальном смысле поверхностно — на несколько сантиметров в глубину. Все, что находится ниже, более-менее предсказывается расчетами, и не более того. По ним выходит, что уже на глубине в несколько метров температура вполне плюсовая, ее колебания невелики, а космической радиации почти нет. Осталось выяснить, как там дело с водой. По последним данным, похоже на то, что на Луне она есть, хотя бы местами. Одним словом, все, что нужно честному микробу, чтобы жить и неплохо себя чувствовать.

Похожие микробы — способные процветать под землей на большой глубине и в полной изоляции от остальной биосферы, — есть и на Земле. В 2002 году в одной из шахт Южной Африки нашли бактерию Desulforudis audaxviator, живущую изолированно на глубине 2–3 км в сильнощелочном растворе при температуре около 60 градусов и совершенно без кислорода. Последний является для десульфорудиса сильным ядом, и это заставляет думать, что земную поверхность бактерии покинули давно. Все остальное у них есть. Они умеют использовать в своем метаболизме серу, азот и молекулярный водород, поглощать готовую органику, если таковая появится рядом, добывать углерод из углекислого и угарного газов, а также из формиатов (солей и эфиров муравьиной кислоты), самостоятельно синтезировать все 20 аминокислот, плавать в поисках лучшей жизни при помощи жгутиков и «окукливаться» в споры, если поиски не удались. Умельцы на все жгутики! Если наша планета станет чем-то вроде Луны, то десульфорудисы из своих глубин этого просто не заметят.

Приблизительно то же самое можно сказать сейчас о любом безжизненном на вид теле Солнечной системы. Мы знаем их издалека, в лучшем случае — благодаря пролетевшему в тысячах километров зонду, а чаще — посредством телескопа.

На Марсе условия попроще. Там есть атмосфера, хоть и очень разреженная, там точно есть вода. Не ясно, сколько ее и как часто она встречается в виде жидкости, но сам факт наличия воды сомнений не вызывает. Неудивительно и то, что количество известных науке земных микроорганизмов, способных жить и даже размножаться на Красной планете, измеряется, по крайней мере, числами больше единицы. Такие эксперименты неоднократно проводили за последние пару десятков лет. Еще в 2005 году способность жить в условиях, напоминающих марсианские, продемонстрировали у сине-зеленых водорослей рода Chroococcidiopsis. Надо только защитить их от ультрафиолетового излучения — на роль барьера подойдет слой грунта толщиной всего в миллиметр. Последующие работы позволили расширить список потенциальных «выживальщиков», включив в него ряд других организмов, в основном экстремофилов, земные условия обитания которых могут показаться нам удивительными.

Уточним, что на поверхности Марса жизни, насколько можно судить, нет, и это неудивительно. Планета обладает очень разреженной атмосферой и почти совсем не имеет магнитного поля. Совокупно это означает, что радиационный фон на поверхности почти не отличается от космического. А что у Марса там глубже, мы пока не знаем.

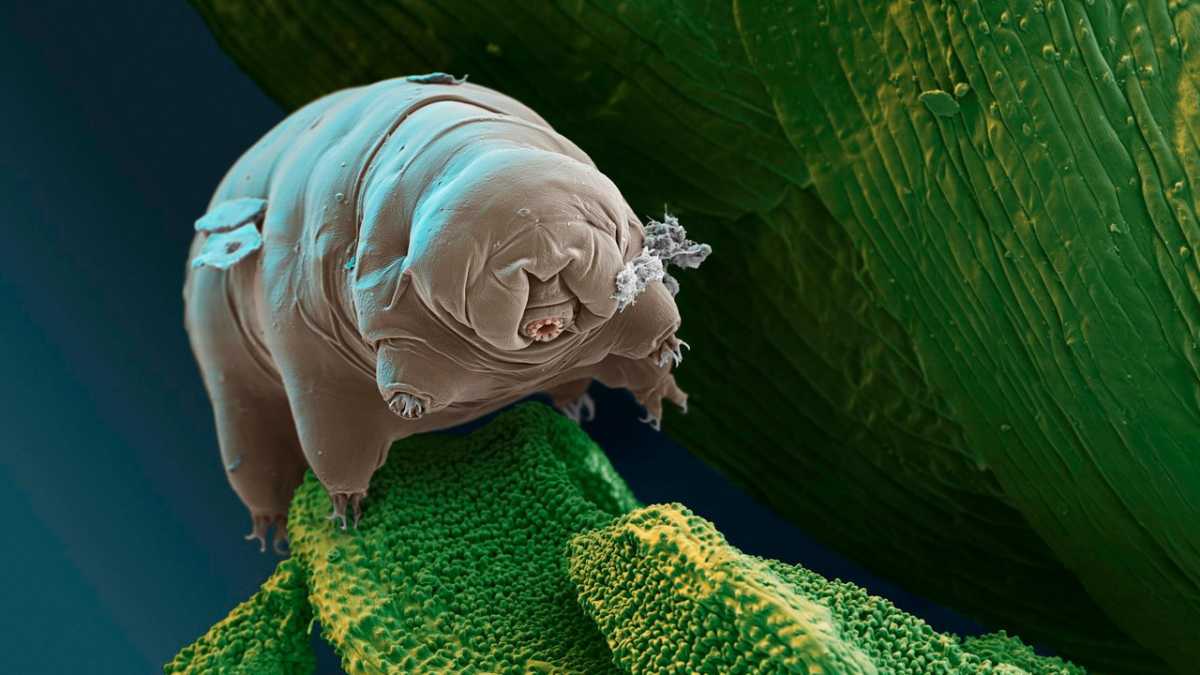

В последнее десятилетие стали привычными и эксперименты с выживанием различных земных организмов в открытом космосе, благо он от нас совсем недалеко. Пребывание там благополучно переносят бактерии, грибы, водоросли и даже тихоходки — маленькие многоклеточные животные размером около миллиметра, близкие родственники членистоногих. Существенное значение для оценки жизнестойкости земных организмов имела серия из трех (пока) экспериментов EXPOSE: -E, -R и -R2, в рамках которых контейнеры с подопытными (бактериями, грибами, семенами растений и т.п.) в специальной установке выставляли за борт МКС, в открытый космос, либо без какой-либо специальной защиты, либо с экранированием, позволявшим сделать радиационную обстановку похожей на марсианскую. Срок экспозиции составлял от девяти месяцев до трех лет. Часть подопытных выжила.

Сегодня количество видов земных организмов, способных перенести воздействие открытого космоса и ожить, попав потом в более подходящую среду, составляет около сотни. Скорее всего, на самом деле их существенно больше, поскольку жизнеспособные микроорганизмы найдены на наружных поверхностях МКС. Туда они попали сами, без помощи экспериментаторов.

Постановка вопроса

Возможность занесения жизни на иные небесные тела осознали как проблему довольно давно, на пороге космической эры. Впервые мысль прозвучала на конгрессе Международной астронавтической федерации в 1956 году. В 1959 году контроль за планетарной защитой передали комиссии по исследованию космического пространства (англ. Committee on Space Research), или КОСПАР (англ. COSPAR).

В январе 1967 г. тогдашние космические державы подписали «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН месяцем ранее. Его статья IX имеет непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего разговора, устанавливая, что государства-участники стремятся проводить исследование и изучение космических тел так, чтобы не загрязнять их насколько возможно. Эта норма действует и поныне. Очень вероятно, что в ближайшие годы ее придется менять или редактировать, поскольку из нашего времени уже видны контуры того будущего, которое возникнет, когда человечество перейдет от «изучения и исследования» к иным формам поведения в отношении других планет.

Все космические миссии, в зависимости от опасности заражения их целей земными микробами, делятся КОСПАР’ом на четыре категории: от пролетных до спускаемых аппаратов, направляемых туда, где подозревают наличие жизни. Отдельная категория, пятая, отведена аппаратам, полностью или частично возвращаемым на Землю. Она логично делится на две подкатегории: возврат оттуда, где жизни явно нет, и оттуда, где она возможна.

Надо заметить, что на уровне базовой концепции планетарная защита воспринимается как временная мера — до начала колонизации или, хотя бы, регулярных пилотируемых миссий. После этого удержать ситуацию под контролем будет намного труднее, если вообще возможно.

Как сказал Саган

Я прошу прощения у людей, не любящих математику, но совсем без нее тут не обойтись. Для определения допустимости той или иной космической миссии используется вероятность занесения туда земной жизни. Вероятность должна быть достаточно маленькой. Для ее оценки до сих пор используют предложенную в 1960-х годах формулу Коулмана–Сагана, в которой первоначальное (в момент запуска) количество микроорганизмов на космическом аппарате умножается на семь модификаторов, представляющих собой вероятности того, что «пассажиры» переживут соответствующий этап миссии.

Результат умножения представляет собой итоговую вероятность загрязнения, которая должна быть меньше 10-4.

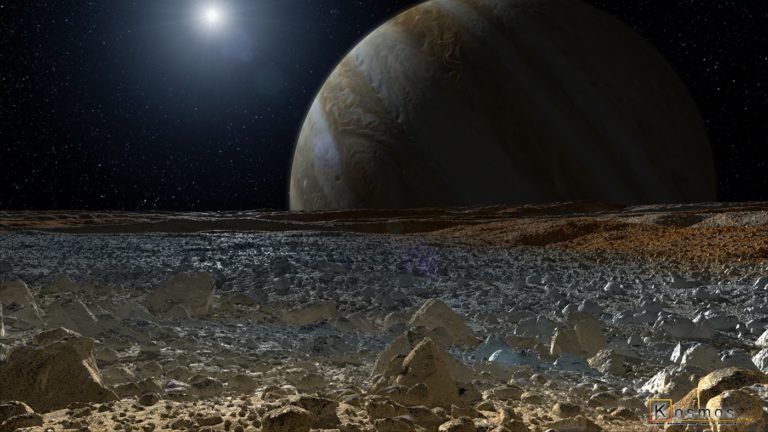

Большая часть задействованных в процедуре величин известна нам очень приблизительно. Практически невозможно сказать, например, какова вероятность того, как быстро отправленный на Европу зонд окажется в океане под ледниковым покровом. Между тем та или иная оценка меняет картину кардинально. Или спускаемый аппарат относительно быстро окажется в жидкой воде — тогда вероятность того, что дожившие до этого момента бактерии «пробудятся», равна единице. Или зонд на геологически значимое время останется на «стерилизацию» в вакууме и под действием мощной радиации — и тогда на нем точно не останется ничего живого.

Тем не менее критерием допустимости той или иной миссии по Коулману и Сагану должен быть результат вычисления меньше 10-4. Почему выбрана именно такая цифра, не ясно, что является еще одной причиной как критики формулы, так и предложений альтернативных решений. Одно из таковых появилось несколько лет назад в отчете о мерах планетарной защиты при изучении ледяных небесных тел Солнечной системы. В первую очередь подразумевается, конечно, Европа, но не она одна — проблема присуща и другим космическим телам.

В качестве альтернативы эксперты предлагают список вопросов об имеющихся данных по конкретному небесному телу:

Есть ли основания полагать, что там отсутствуют:

— вода?

— ключевые для земной жизни химические элементы?

— подходящие для жизни физические условия?

— доступные источники химической энергии?

Есть ли основания отрицать, что вероятность контакта корабля с любой обитаемой средой в ближайшую тысячу лет превышает 10-4?

Имеются ли данные о том, что отсутствие питательных веществ в водных средах ледяных лун предотвратит выживание облученных и высушенных микробов?

Есть ли уверенность в том, что пятичасовая выдержка аппарата при 60 градусах Цельсия (то есть при легком варианте дезинфекции) устранит все могущие распространиться на целевом теле виды микробов?

Положительный ответ на любой из этих вопросов ведет к упрощенной сборке аппарата, и только твердое «нет» во всех семи случаях означает, что нужно принимать эксклюзивные меры предосторожности. Сейчас нельзя с уверенностью сказать, что этот подход в такой редакции восторжествует, но пока он выглядит более четким, чем традиционный.

В гости своим ходом

Есть еще одна сложность, которую необходимо принимать во внимание. Это возможность распространения живых микроорганизмов естественным путем. Практически все планеты Солнечной системы, кроме самых больших, являются источниками метеоритов, которые образуются при попадании в них других метеоритов — покрупнее. С Землей такое бывает, видимо, относительно редко. Гравитация и достаточно плотная атмосфера ограничивают возможность вышибания из планеты сколько-нибудь заметных масс вещества событиями откровенно катастрофического характера, вроде того, что привело к вымиранию динозавров. Тем не менее вполне вероятно, что будущие исследователи Марса наткнутся где-нибудь на частичку родной планеты, преодолевшую пучины космоса без всякого человеческого участия.

На Земле метеориты марсианского происхождения время от времени находят. Их происхождение определяют по изотопному составу газов в микропорах, благо соответствующие параметры марсианской атмосферы сейчас уже известны точно. На данный момент марсианских метеоритов в распоряжении ученых более двух десятков, и их количество постепенно растет. По приблизительным расчетам, в год на Землю выпадает около полутонны вещества, когда-то бывшего частью планеты-соседки.

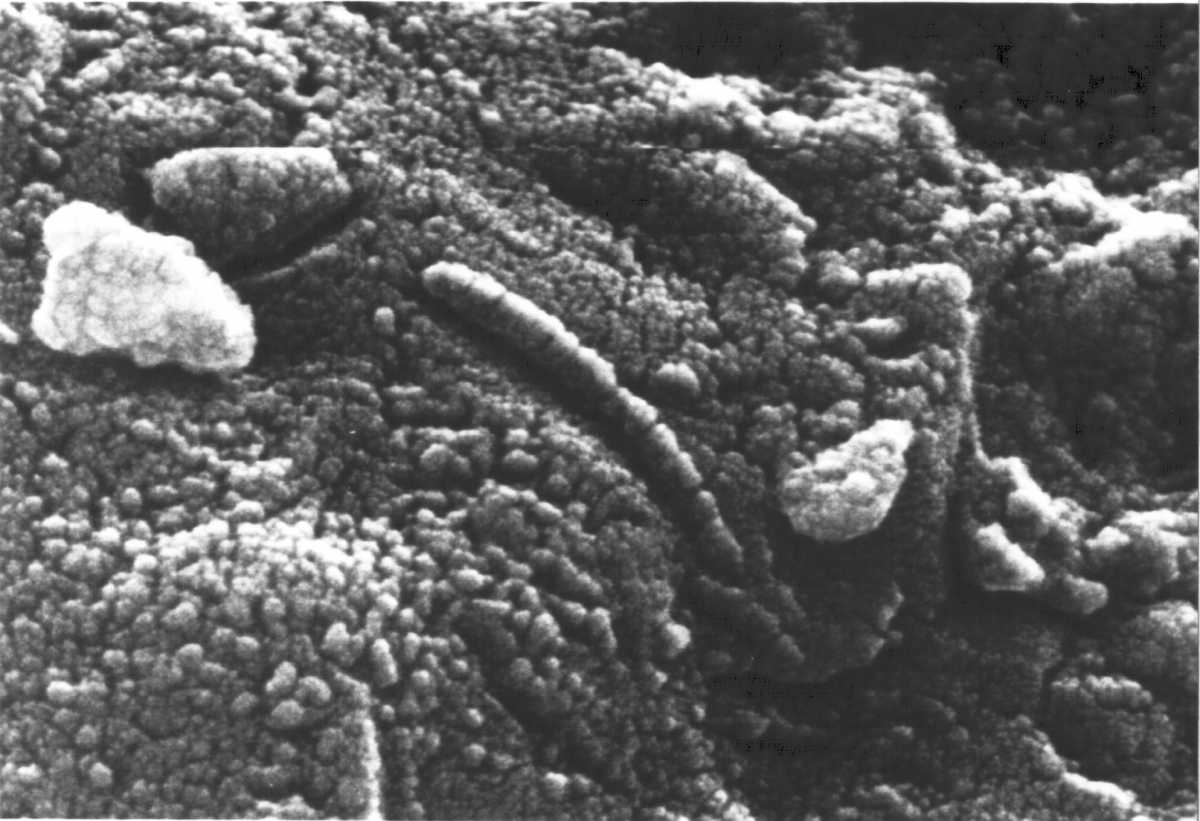

Один из метеоритов, найденный в 1984 году в Антарктиде (ее просторы — популярное место поиска метеоритов, поскольку искать их там особенно просто: лежащий на снегу камень наверняка свалился с неба), прославился именно тем, что при микроскопическом изучении в его толще нашли окаменелости, удивительно напоминающие известных нам бактерий, только помельче. Эта находка не только вдохнула новую жизнь в дискуссию о существовании жизни на Марсе, но и дала скептикам новый аргумент против концепции планетарной защиты как таковой. Действительно, зачем тратить деньги, если все уже прилетело само?

Эта точка зрения пока не восторжествовала, поскольку против нее играет фактор времени. Человеческий зонд летит к своей цели несколько лет, в редких случаях — десятилетие. Знаменитый метеорит до падения на Землю находился в космосе около 15 миллионов лет, за это время ничего живого на нем остаться не могло, только окаменелости (а их происхождение тоже спорно). Возможно, какой-то другой камень прилетит быстрее, но вероятность того, что он попадет на настолько удачную орбиту, которая позволит ему конкурировать в скорости с зондом, исчезающе невелика.

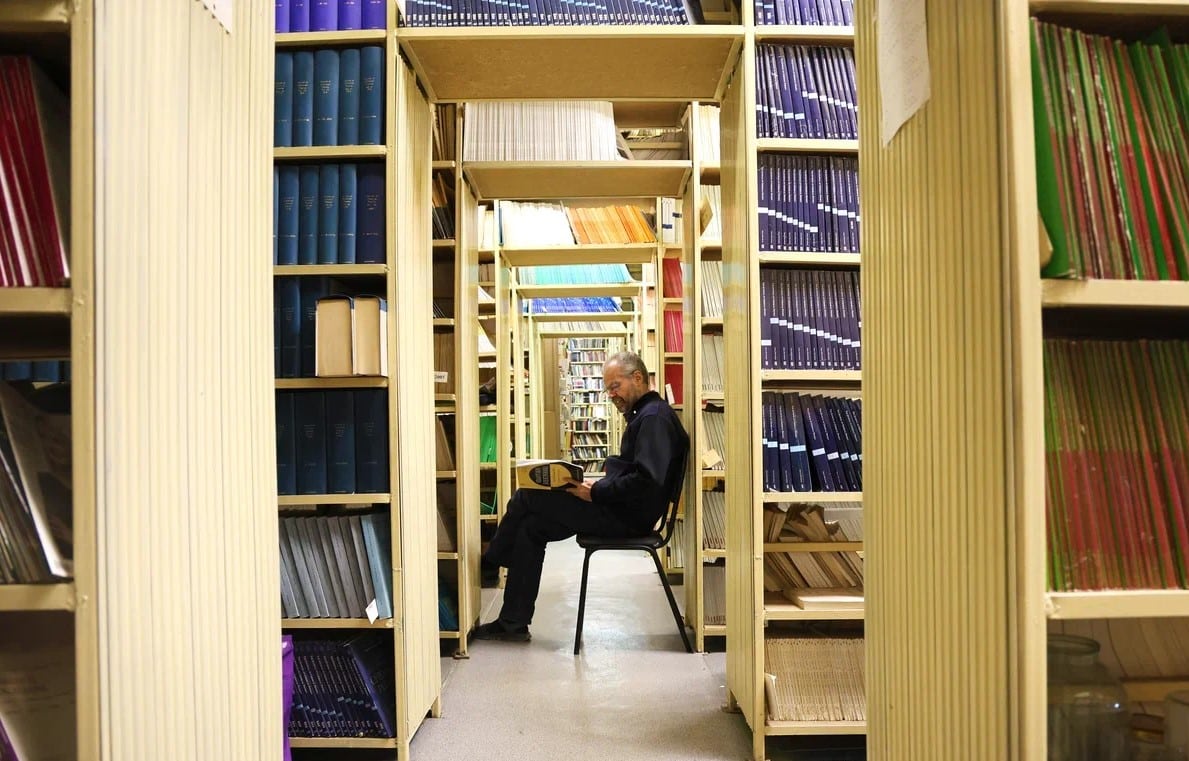

В чистой комнате

Практические действия НАСА и ЕКА выглядят довольно просто, и следов уравнений в них невооруженным глазом не видно. Вся техника, отправляющаяся в космос, собирается в чистой комнате — специальном помещении со строго контролируемым составом атмосферы. Вентиляция подает воздух через совершенные системы очистки, поддерживая в помещении небольшой избыток давления по отношению к окружающему миру. Это делается для того, чтобы даже при негерметичных стыках воздух шел из сборочного помещения наружу, а не наоборот. Системы воздухоснабжения спроектированы и расположены так, чтобы не создавать где-либо турбулентных завихрений. Только равномерные ламинарные потоки. Если вдруг внутрь и попала какая-то пылинка, то пусть она лежит на месте, а не кружится в воздушной струе.

Разумеется, чистую комнату часто убирают и персонал ходит по ней в спецодежде, напоминающей скафандры, да и, по сути, мало от них отличающейся.

В серьезных случаях, вроде полета на Марс, узлы, допускающие термообработку, выдерживают по тридцать пять часов при температуре более ста одиннадцати градусов Цельсия. Более деликатные детали обрабатывают спиртом, перекисью водорода или облучением. То, что не выносит дезинфекции совсем, вроде бортового компьютера, насколько возможно герметично изолируют при сборке.

Меры предосторожности в совокупности должны обеспечить снижение общей численности микроорганизмов до 300 тыс. на весь космический аппарат. Именно так в 1970-х были обработаны оба «Викинга», дезинфекция которых до сих пор считается эталонной.

300 тысяч — много это или мало? С одной стороны, очень мало. Для сравнения, в одном грамме почвы содержится, в зависимости от климатического пояса, от нескольких миллионов до нескольких миллиардов бактерий. С другой стороны, чтобы размножиться, попав в благоприятные условия, хватит и одной-единственной.

Кроме того, даже изощренная борьба за чистоту означает, что реальна борьба, а не чистота. Лет десять назад микробиологи провели изучение трех чистых комнат Лаборатории реактивного движения и НАСА. Нашли более 100 видов бактерий, почти половина которых ранее была неизвестна науке. Среди находок в основном редкие в обычных местах олиготрофные (то есть привыкшие к скудной пище) виды, которые, попав в суровые условия тщательно оберегаемой стерильности, ощутили свободу от конкурентов. Именно они, привычные к неприглядности бытия, рассматриваются как наиболее вероятные «непрошеные гости» на Марсе, да и в других местах. Повторные замеры в 2013 году показали примерно то же. Тем не менее, даже плохая защита лучше, чем никакая.

Вместо заключения

Читатель заметил, наверное, что под «жизнью» мы подразумеваем нечто очень похожее на жизнь земную, с белкáми, аминокислотами, ДНК и прочими столь знакомыми нам деталями. Только ее имеет смысл защищать от земной. Любое сколько-нибудь существенное различие в устройстве сделает эти две среды несмешивающимися и, скорее всего, избавит их (и нас) от большей части неприятностей.

Тем не менее сегодня мы знаем только земную жизнь и пытаемся построить график по одной точке, а это трудно.

Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.

Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.

Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии