Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Пермские ученые узнали, как снизить парниковый эффект с помощью закачки углекислого газа в нефтяные пласты

Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась на 11,4 процента только за последние 20 лет. Уровень парниковых газов растет, обрекая планету на повышение температуры на многие годы вперед. Одним из возможных выходов считается улавливание, использование и хранение углекислоты в нефтяных скважинах, откуда газ не выходит на поверхность. Но сложные реакции, которые происходят между ним, горной породой и жидкостью в ней, до сих пор изучены мало. Ученые Пермского Политеха исследовали изменения в структуре пласта при взаимодействии с углекислым газом и выяснили, что его закачка в горную породу ведет к блокированию пор — это снижает их проницаемость на 60-70 процентов и тем самым мешает добыче нефти. Результаты помогут лучше понять, как оптимизировать закачку углекислого газа.

Статья опубликована в Chemical Engineering Journal. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Парниковый эффект ведет к повышению температуры на планете, задерживая солнечное тепло. Это естественный процесс, но на него значительно влияет деятельность человека. Ископаемые виды топлива, такие как нефть, остаются основными источниками энергии, однако при их сжигании в атмосферу выделяются парниковые газы. Среди них – углекислый, который усиливает глобальное потепление, поэтому его необходимо как-то утилизировать.

Эффективным решением считается улавливание, использование и хранение этого газа в нефтяных пластах. Его очищают от примесей, сжимают и под высоким давлением закачивают в пласт, где смешивают с жидкостью внутри. Это также увеличивает текучесть нефти и тем самым повышает ее добычу. Технология пользуется популярностью, однако микроскопические процессы и то, как растворение газа влияет на свойства породы, все еще изучены недостаточно. Сложные физико-химические реакции между углекислотой – растворенным в воде углекислым газом – и породой может влиять на физические свойства последней: пористость, проницаемость, смачиваемость и так далее. От них зависит, как много нефти получится выкачать из пласта.

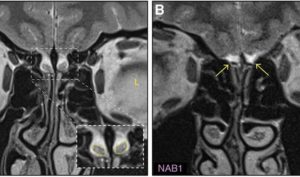

Ученые Пермского Политеха изучили, что происходит, когда углекислый газ закачивают в горные породы для безопасного хранения. Они провели эксперимент на керне – образце длиной 20 миллиметров и диаметром 10 миллиметров, вырезанном из горной породы. Его высушили, проверили на герметичность и просканировали через томограф, в результате чего получили 3D-изображения и возможность рассмотреть поры. Затем его заполняли дистиллированной водой, насыщенной углекислым газом, после чего проводили повторное сканирование, чтобы увидеть и сравнить изменения в структуре. В процессе эксперимента измерялось количество жидкости, выходящей из керна, а также изучались жидкость и осадок, которые образовались в результате реакции.

Выяснилось, что закачка углекислого газа влияет на проницаемость пласта – этот показатель крайне важен для нефтедобычи.

«Эксперимент показал, что углекислота приводит к неоднозначным изменениям в структуре пор. Растворяясь в пластовой воде, она вступает в химическую реакцию с горной породой и тем самым запускает два противоположных процесса. Вначале газ разрушает тонкие стенки между порами, делая их больше (за счет увеличения пустот, сквозь которые течет жидкость, увеличивается и проницаемость): после 35 часов реакции пористость повысилась почти на два процента (с 14 до 16 процентов). Однако позднее в результате этой реакции образуется осадок карбоната калия в виде кристаллов, которые могут блокировать поры и этим мешать нефтедобыче. Это приводит к резкому уменьшению проницаемости», – комментирует Дмитрий Мартюшев, профессор кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, доктор технических наук.

При дальнейшей закачке углекислоты начинает выпадать карбонат магния. Поначалу он выглядит как пушистый осадок с рыхлой структурой и крупными порами – такая структура временно улучшает проницаемость породы. Однако потом он начинает образовывать чешуйчатые кристаллы, из-за чего ток жидкости снова усложняется и поры продолжают блокироваться. В результате проницаемость породы снижается на 60-70 процентов по сравнению с первоначальной.

Исследование ученых Пермского Политеха поможет лучше понять, как безопасно закачивать углекислый газ в пласты, чтобы хранить его и добывать больше нефти. Этот процесс оказался более сложен, поэтому прежде, чем использовать газ для повышения нефтеотдачи или утилизации в пластах, политехники рекомендуют проводить лабораторные исследования его взаимодействия с водой и горной породой, чтобы исключить негативные последствия, которые ведут к снижению добычи. В будущем ученые планируют провести дополнительные эксперименты с разной скоростью потока и давлением, чтобы изучить, как эти факторы влияют на закупорку пор.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Антропологи пришли к выводу, что выступающий человеческий подбородок сформировался не ради улучшения функций жевания или речи, а возник случайно из-за несовпадения скоростей эволюции разных частей черепа. Эта костная структура появилась как геометрическая неизбежность из-за быстрого уменьшения зубов и увеличения мозга, за которыми не поспевал нижний свод челюсти.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно