Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые заглянули внутрь льда в момент удара

Коллектив ученых из МФТИ и Института проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН разработал новую составную упругопластическую модель, которая с высокой точностью описывает сложное поведение льда при низкоскоростных ударах. Эта модель впервые позволяет детально проследить, как ударное воздействие порождает сложную картину внутренних напряжений и деформационных волн, приводящую к образованию и росту трещин. Исследование крайне важно для развития безопасных технологий освоения Арктики.

Результаты работы, выполненной при поддержке гранта Российского научного фонда, опубликованы в «Сибирском журнале вычислительной математики».

Поведение льда под нагрузкой — одна из самых интригующих и сложных загадок в современной механике материалов. В зависимости от температуры, скорости деформации и множества других факторов он может вести себя как вязкая, почти текучая жидкость, или же как хрупкое тело (стекло), раскалываясь на мириады осколков. Эта двойственность представляет собой серьезный вызов для инженеров и ученых, особенно в контексте освоения арктического шельфа, где ледовые поля постоянно взаимодействуют с судами и морскими платформами.

Существующие математические модели часто описывают либо вязкие, либо хрупкие свойства льда, но реальные процессы, происходящие при низкоскоростном столкновении — например, судна с айсбергом на скорости до 7 м/с — требуют учета обоих аспектов одновременно. Именно в этой «переходной зоне» лед раскрывает всю сложность своего характера, и предсказать его реакцию становится крайне трудно. Существовала острая необходимость в создании единой модели, способной уловить эту тонкую игру пластичности и хрупкости.

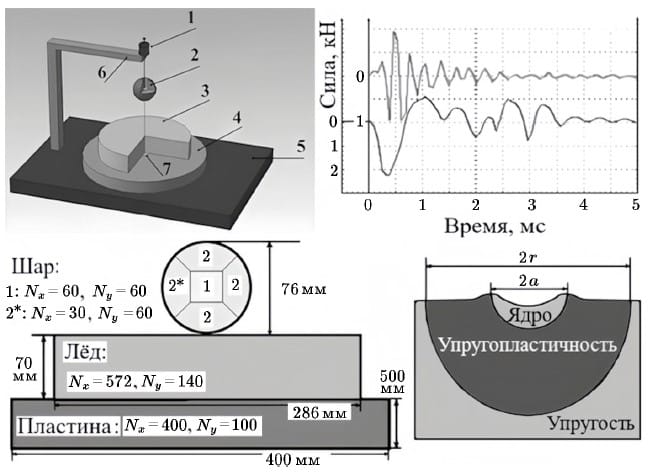

Столкнувшись с этим вызовом, исследователи поставили перед собой амбициозную цель: создать численную модель, которая бы не просто имитировала конечный результат разрушения, а воспроизводила бы саму физику процесса, связывая воедино деформацию, возникновение напряжений, волновые явления и, наконец, рождение трещин. Для этого ученые разработали уникальный «составной» подход. Вместо того чтобы применять единые уравнения ко всему объему льда, они геометрически разделили его на три концентрические зоны с разным поведением, как бы заглядывая внутрь материала в момент удара.

Гусева Е.К. и др., «Сибирский журнал вычислительной математики»

Непосредственно под точкой контакта, где давление максимально, формируется так называемое гидростатическое ядро — область, где лед под всесторонним сжатием ведет себя подобно жидкости. Эту зону окружает упругопластическая область, где материал еще способен к пластической деформации, но уже находится на грани разрушения. И, наконец, дальняя зона остается упругой, передавая ударный импульс дальше без необратимых изменений. Для решения сложной системы уравнений, описывающих динамику этой многослойной системы, был применен сеточно-характеристический метод, который известен своей способностью с высокой точностью отслеживать распространение волн в сложных средах.

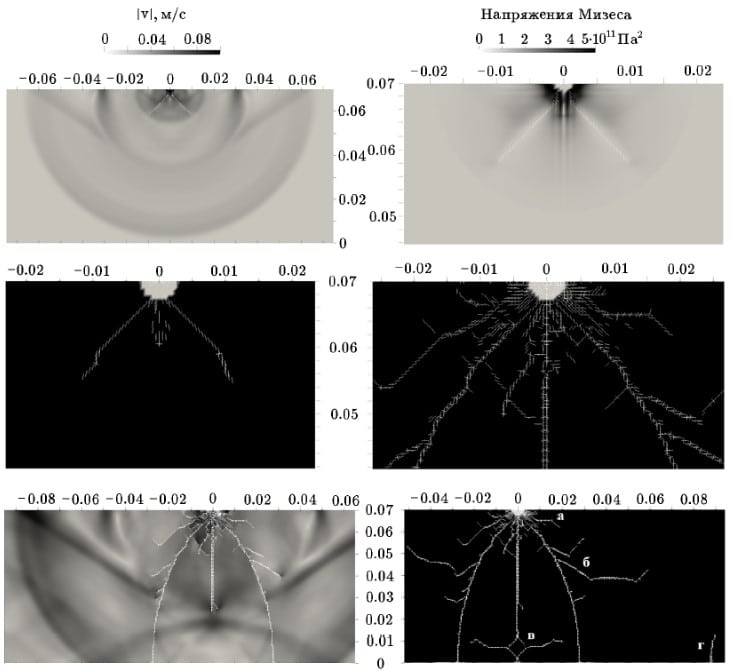

Результаты проведенного численного моделирования впечатляют. Модели удалось воспроизвести сложную картину напряжений, наблюдаемую в лабораторных экспериментах по вдавливанию сферического индентора в ледяной диск.

Компьютерные расчеты показали, как под индентором возникают зоны растяжения и сжатия, формирующие характерную структуру, которая, словно невидимая сетка, предопределяет будущие траектории трещин. Но самым главным достижением стало обнаружение прямой и неразрывной связи между образованием трещин и волновыми процессами. Модель показала, что при достаточно низкой прочности льда на отрыв начальное растрескивание у поверхности контакта происходит не плавно, а скачкообразно. Резкий рост числа трещин генерирует мощную нелинейную волну, расходящуюся вглубь материала. Эта волна, в свою очередь, взаимодействует с границами ледяного диска, отражается от них и, интерферируя с другими волнами, создает новые очаги критических напряжений, порождая все новые и новые разрушения. Именно этот волновой механизм объясняет появление сложных и красивых картин разрушения, которые наблюдаются в экспериментах: конических и медианных трещин, расходящихся от ядра, а также внутренних кольцевых отколов, напоминающих лепестки экзотического цветка.

Василий Голубев, профессор кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ прокомментировал: «Нам удалось не просто качественно описать разрушение, но и показать, что оно имеет волновую природу. Оказалось, что трещины не просто пассивно появляются там, где материал не выдерживает нагрузки. Они сами становятся активными генераторами новых волн, которые, в свою очередь, управляют дальнейшим ростом разрушений. Это сложный, самоподдерживающийся процесс. Наша модель позволяет заглянуть в его суть и увидеть, как рождается эта внутренняя буря во льду. Это открывает совершенно новые перспективы для понимания и прогнозирования разрушения льда».

Гусева Е.К. и др., «Сибирский журнал вычислительной математики»

Игорь Петров, член-корреспондент РАН, профессор кафедры вычислительной физики МФТИ, добавил: «Практическая значимость нашей работы велика. Точное моделирование поведения льда при ударе критически важно для проектирования ледоколов, морских буровых платформ и другой техники, работающей в суровых условиях Арктики. Понимание механизмов зарождения и роста трещин позволит создавать более прочные и долговечные конструкции, способные противостоять ледовым нагрузкам, а также точнее оценивать риски при транспортировке грузов по Северному морскому пути. В более фундаментальном смысле, исследование вносит вклад в механику сплошных сред, предлагая новый взгляд на процессы разрушения, который может быть применен и к другим хрупким материалам, таким как горные породы или керамика».

В отличие от многих предыдущих моделей, которые полагались исключительно на достижение некоего критического порога напряжений для начала разрушения, предложенная модель явно выделяет зоны с различной реологией и напрямую связывает динамику трещинообразования с волновыми явлениями. Это позволило перейти от статического описания разрушения к динамическому, показав, что трещины — это не просто следствие, а активный участник сложного волнового процесса. Модель также продемонстрировала, что даже при полном совпадении с экспериментом по времени удара, предсказать точную глубину вмятины пока сложно, что указывает на необходимость дальнейшей доработки модели гидростатического ядра, учитывающей такие эффекты, как фазовые переходы и температурные изменения.

Полученные результаты открывают новые горизонты для дальнейших исследований. В планах ученых — усложнение реологических моделей для каждой из зон, в частности, для гидростатического ядра, чтобы учесть еще больше физических эффектов. Следующим логичным шагом станет переход от двумерной к полноценной трехмерной постановке задачи. Это позволит еще точнее воспроизводить объемные процессы деформирования и достичь большего согласия с реальными экспериментальными данными, приближая науку на еще один шаг к полному пониманию таинственного и многоликого характера льда.

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

С середины XX века мирный атом ассоциируют прежде всего с АЭС. Но при всей важности последних иногда за ними не видят многие другие сферы применения атомных технологий — от транспорта до лечения заболеваний и применения в сельском хозяйстве, новых технологий получения сложных материалов и производства аккумуляторов. Всего на неэнергетические цели на планете работают 223 реактора. Попробуем разобраться, чем они занимаются и какие еще направления находятся в фокусе атомной отрасли.

Число устойчивых к антибиотикам инфекций растет на 15% в год, унося миллионы жизней. Схожая проблема есть в онкологии. Существующие методы лечения — комбинированная и точечная терапия — несовершенны: первая слишком токсична, а вторая теряет эффективность из-за мутаций. Перспективная альтернатива — молекулярные гибриды, атакующие болезнь сразу по нескольким направлениям. Однако их создание сдерживает фундаментальное ограничение: современные технологии не могут придать этим молекулам стабильную 3D-форму, необходимую для точного воздействия. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского Политеха разработали метод, который заставляет гибридную молекулу самостоятельно принимать нужную трехмерную структуру. Это позволило получить новые соединения с потенциальным противоопухолевым и противовоспалительным действием.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно