Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В условиях неопределенности мозг тревожных людей работает больше, но менее эффективно

Ученые из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Лондонского университета и Института когнитивных исследований человека и мозга имени Макса Планка изучили с помощью магнитоэнцефалографии работу головного мозга у людей с низким и высоким уровнями личностной тревожности во время решения вероятностных задач. Выяснилось, что в ситуации неопределенности между двумя группами испытуемых существуют различия в активности медиальной префронтальной, орбитофронтальной и передней поясной коры. У людей с высоким уровнем тревожности нейрональная активность оказалась выше, а эффективность в решении задач — ниже. Причина этого — в особенностях восприятия условий неопределенности.

Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology. Подробнее — в материале IQ.HSE. Тревожность — это психологическое, физиологическое и поведенческое состояние, характеризующееся беспокойством по поводу неопределенных событий с потенциально неблагоприятными последствиями. Трудности во взаимодействии с неопределенностью — центральный диагностический признак клинической и субклинической тревожности.

В исследованиях с использованием компьютерного моделирования установлено, что тревога может негативно сказываться на процессах адаптации и принятия решений в нестабильной среде. Поэтому и люди с высокой личностной тревожностью хуже переносят подобные условия, причем как в реальной жизни, так и при решении экспериментальных задач — их эффективность обычно снижается.

Существует особый класс экспериментальных заданий — вероятностные задачи. В них испытуемый должен выбирать стимулы, несущие с некоторой вероятностью выигрыш или проигрыш. Иными словами, человек не знает, получит он выигрыш или нет, и таким образом для участника эксперимента создается ситуация неопределенности.

«Эти задачи отражают реальность: мы не знаем, как в будущем будут развиваться события, мы можем только предсказать их развитие с определенной степенью вероятности и ориентироваться на это предсказание. Этот процесс в нейронауке называется “обучением”, поскольку таким образом мы изучаем окружающую нас среду», — поясняет один из авторов исследования, аспирант департамента психологии, стажер-исследователь Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Марина Иванова.

Однако то, что происходит на нейронном уровне при работе испытуемого с вероятностной задачей и принятии решений на фоне тревоги, — пока не вполне изучено. На основе уже имеющихся экспериментов, авторы исследования предположили, что в такого рода ситуациях у испытуемых с высокой личностной тревожностью должно наблюдаться изменение активности в ряде отделов головного мозга: вентромедиальной префронтальной коре, орбитофронтальной коре, медиальной дорсолатеральной префронтальной и передней поясной коре. Эти отделы головного мозга отвечают за процесс принятия решений, мотивацию, планирование, страх и тревогу.

Вентромедиальная префронтальная кора — связана с обработкой информации в ситуациях риска и при эмоции страха, а также с управлением эмоциональными реакциями человека, принятием решений и самоконтролем. В исследовании приняли участие 39 добровольцев — 24 женщины и 15 мужчин. Перед опытами испытуемые заполняли «Шкалу тревоги Спилбергера — Ханина» для выявления уровня личностной тревожности (45 баллов — высокий уровень этого показателя, 36 и менее — низкий уровень). Показатели личностной тревожности в группах добровольцев составили от 24 до 65 баллов, средний показатель — 30,5. Никто из респондентов не страдал психическими расстройствами.

Затем добровольцев разделили на две сбалансированные по возрасту и полу экспериментальные группы. В первой — с высокой тревожностью — оказались 12 женщин, средний возраст которых составил 22,6 года, а во второй — с низкой личностной тревожностью — 12 женщин, средний возраст которых — 23,7 года.

Далее все испытуемые выполнили вероятностную обучающую задачу с возможностью получения вознаграждения в зависимости от результатов. Участникам эксперимента на экране компьютера показывали синие и красные стимулы. От выбора тех или иных стимулов зависела процентная вероятность выигрыша (скажем, при выборе красного левого стимула — 75 процентов). Периодически вероятность менялась без ведома испытуемого (например, понижалась с 75 до 25 процентов), что требовало от испытуемых принятия решений по поводу дальнейшей тактики.

Параллельно у участников эксперимента с помощью магнитоэнцефалографии регистрировалась и измерялась активность в различных отделах головного мозга. Для анализа полученных результатов использовался метод байесовского иерархического моделирования, который лучше всего помогает описать отдельное влияние личностной тревожности на процесс решения вероятностной задачи.

Результаты исследования показали, что ключевые области мозга, связанные с тревожностью и процессами принятия решений, демонстрируют изменения осцилляторной активности — в диапазонах бета- и гамма-ритмов). В частности, они реагировали на кодирование ошибок предсказания — несоответствия между ожиданиями испытуемого и реальностью.

При этом у лиц с высокой тревожностью при ошибках предсказания повышалась мощность гамма-ритма. В рамках экспериментальной задачи они часто преувеличивали значимость ошибок предсказаний, что приводило к ухудшению выполнения задачи. Кроме того, у группы с высокой тревожностью во время кодирования ошибок предсказания активность передней поясной коры подавляла альфа- и бета-ритмы (первый связывают со спокойствием, а второй — с активной работой мозга, сфокусированным вниманием).

Исследователи установили, что высокая личностная тревожность приводит к предвзятым (завышенным) оценкам различных форм неопределенности и тем самым влияет на эффективность принятия решений. «Ситуация повышенной неожиданной неопределенности — резкого изменения ситуации — вела к ухудшению когнитивных процессов у лиц с высокой личностной тревожностью за счет переоценки нестабильности и изменчивости окружающей среды», — комментирует Марина Иванова. — В жизни условия неопределенности могут негативно влиять на оценку различных реальных сложностей и приводить к дезадаптации, ошибкам в принятии жизненных решений».

Ученые предполагают, что в будущем интересным направлением исследований могло бы стать сочетание методов магнитоэнцефалографии с фармакологическими воздействиями. Такие эксперименты продемонстрировали бы возможности модулирующего действия нейромедиаторов (дофамина, ацетилхолина и так далее) на нейронные осцилляции.

Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка

Современные акценты английского языка во многом отражают социально-экономические процессы, происходившие в Великобритании в викторианскую эпоху, то есть с 1837 года по 1901 год. Лингвисты доказали это, проанализировав архивные аудиозаписи разговоров с людьми, которые родились в указанный период и после него.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

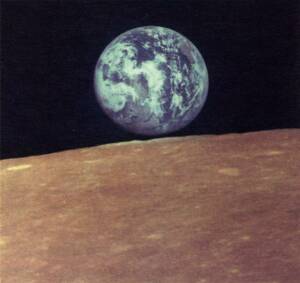

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно