Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

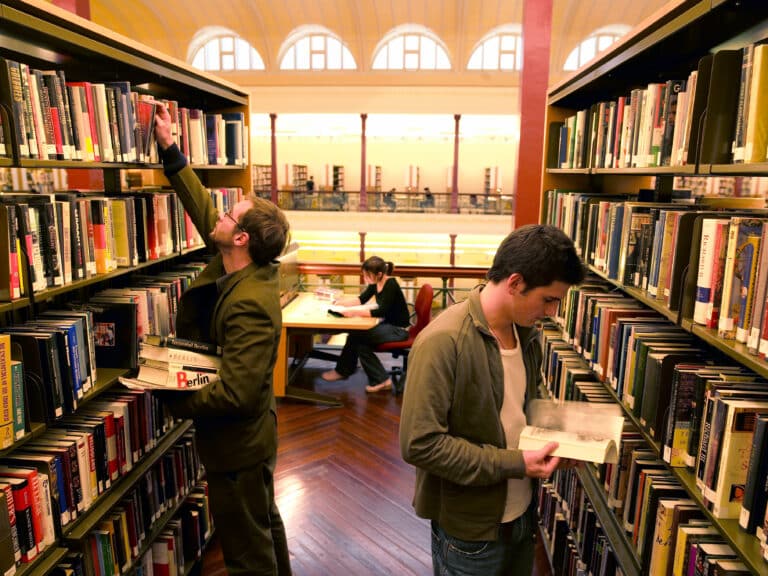

В ТюмГУ изучили отношение россиян к неформальному образованию

На примере жителей Тюменской области социологи Тюменского государственного университета изучили факторы, определяющие место и роль неформального образования в развитии человеческого капитала в нашей стране.

Многие страны, в том числе Россия, предпринимают усилия по развитию человеческого капитала, рассматривая его как основу глобальной конкуренции в экономике знаний. Однако смена модели экономического роста в нашей стране осуществляется противоречиво и болезненно.

Ученые ТюмГУ попытались выяснить, как можно преодолеть инерцию социально-экономического развития и найти скрытые резервы. Цель их исследования — выявить возможности неформального образования, его потенциал для развития человеческого капитала и оценить вовлеченность населения в неформальное образование.

Концепция непрерывного образования рассматривает три типа образования — формальное, неформальное и информальное (самообразование). Неформальное образование рассматривается при этом как добровольное, осознанное обучение, которое носит намеренный и программный характер, но, как правило, не оценивается и не ведет к присуждению квалификации.

Выбор территории для проведения исследования определен социально-экономическими характеристиками региона. Тюменская область отличается высоким уровнем жизни населения, развитостью как наукоемких производств (на базе топливно-энергетического комплекса), так и агропромышленных, предприятий малого и среднего бизнеса. Социальное пространство региона отражает демографическую дифференциацию, а также представленность различных типов поселений. Эксперты в области исследования российских регионов отмечают, что Тюменский регион во многом напоминает Россию в целом.

Анализ показал, что практики неформального образования являются массовыми, однако относительно слабо интегрированными в процессы социально-трудовой мобильности. По данным опроса жителей от 18 до 82 лет, в неформальное образование вовлечены 83 процента респондентов, но чаще всего они ориентированы на развитие личных (не связанных непосредственно с работой) навыков.

Подавляющее большинство взрослых респондентов имеет опыт неформального образования, более половины обращаются к нему ежемесячно или чаще. Важно отметить, что они выбирают не только бесплатные, но и платные образовательные программы и курсы, проявляя готовность к инвестициям в свое обучение, которые тем выше, чем выше занимаемая должность.

Лишь в каждом третьем случае неформальное образование обеспечило приращение специального человеческого капитала, а в каждом пятом случае — общего человеческого капитала. Ключевыми преимуществами неформального образования чаще считается не возможность получить актуальные знания и необходимые компетенции, а обучение в удобное время.

Каждый пятый приобрел профессиональные навыки, применимые на любом рабочем месте, что можно расценивать как приращение общего человеческого капитала. По результатам исследования отмечается, что неформальное образование в принципе доступно для всех возрастных групп, но существуют определенные ограничения. Часть из них связана с тем, что современное неформальное образование опирается на информационные технологии, требующих от пользователя сформированных цифровых компетенций.

Полученные данные позволяют говорить также об ограничениях институционального уровня: нет легитимных инструментов признания квалификаций, полученных посредством неформального образования, отсутствует реальный запрос на применение полученных навыков со стороны работодателей, непрерывное обучение в течение жизни не укоренилось в повседневных практиках россиян.

На уровне конкретного человека главные барьеры — это нехватка времени, стоимость и непризнание работодателем неформального образования (отсутствие дипломов или сертификатов, подтверждающих полученные навыки). Хотя в России создана национальная система оценки квалификаций, но практики независимой оценки слабо интегрированы в процессы социально-трудовой мобильности. В нашей стране предпринимаются попытки интеграции неформального образования, однако таких инициатив пока немного.

Тюменские ученые считают, что создание национальной образовательной экосистемы должно базироваться на идеологии непрерывного образования, сочетать возможности формального и неформального обучения. Подобно экосистемам в живой природе, где важен даже самый малый элемент, в образовательной экосистеме на правах равного участия должны быть представлены различные провайдеры образовательных услуг (корпорации, общественные объединения, сообщества профессионалов, учреждения формального и неформального образования, культурно-досуговой деятельности, инициативные группы граждан). Статья ученых опубликована в журнале РАН «Социологическое исследование».

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

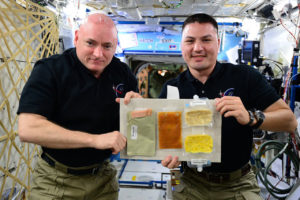

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно