Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

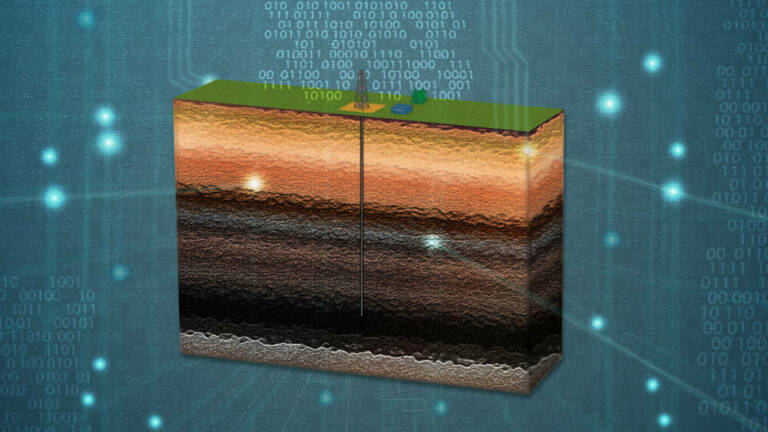

В Сколтехе показали, как машинное обучение поможет увеличить нефтеотдачу

Исследователи Сколтеха совместно с партнерами из нефтедобывающей отрасли нашли способ применить алгоритмы машинного обучения для прогнозирования теплопроводности породы, ключевого показателя, необходимого для того, чтобы использовать современные методы увеличения нефтеотдачи.

Работа, поддержанная ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», была опубликована в журнале Geophysical Journal International. Теплопроводность породы — ключевой показатель как для моделирования нефтегазоносного бассейна, так и для разработки методов увеличения нефтеотдачи, повышающих продуктивность нефтяных скважин. В отрасли часто используют тепловые методы, когда нефть в пласте нагревается различными способами, например, паром, и такие методы требуют детальной информации о процессах теплопередачи в резервуаре.

Для этого необходимо было бы напрямую измерять теплопроводность породы в скважине, но это оказалось сложной проблемой, для которой пока не найдено удовлетворительных практических решений. Поэтому ученые и специалисты-практики применяют косвенные методы, когда теплопроводность породы вычисляется на основе данных геофизических исследований скважин (ГИС), которые дают достаточно хорошее представление об изменении свойств породы вдоль скважины.

«На сегодняшний день три фундаментальные проблемы полностью исключают возможность прямого измерения теплопроводности вне интервалов отбора керна. Во-первых, это время, требующееся на измерения: инженеры-нефтяники не могут позволить вам так надолго «заморозить» скважину, потому что это экономически невыгодно.

Во-вторых, конвекция от бурового раствора сильно влияет на результаты измерений. И, наконец, форма скважин нестабильна, что влияет на некоторые технические аспекты измерений», — говорит аспирант Сколтеха и первый автор научной статьи Юрий Мешалкин. Существующие методы на основе данных ГИС используют уравнения регрессии или теоретические модели; и у тех, и у других есть недостатки, связанные с доступностью данных и нелинейностью параметров породы.

Юрий Мешалкин и его коллеги устроили своеобразное «соревнование» семи алгоритмов машинного обучения, чтобы выяснить, какой из них позволит максимально точно реконструировать теплопроводность. Для сравнения они также использовали теоретическую модель Лихтенеккера-Асаада.

Используя настоящие данные ГИС с месторождения тяжелой нефти в Тимано-Печорском бассейне на севере России, исследователи выяснили, что среди семи алгоритмов машинного обучения и обычной множественной линейной регрессии лучший результат показал алгоритм «случайный лес» (Random Forest), который обошел по точности даже теоретическую модель.

«Если исходить из сегодняшних потребностей и имеющихся решений, я бы сказал, что точность нашего лучшего результата, полученного с помощью машинного обучения, весьма высока. Трудно дать качественную оценку, потому что ситуация может меняться от месторождения к месторождению, но я считаю, что нефтедобывающие компании могут использовать такие косвенные методы прогнозирования теплопроводности породы, чтобы разрабатывать мероприятия по увеличению нефтеотдачи», — говорит Юрий Мешалкин.

Ученые считают, что алгоритмы машинного обучения имеют большой потенциал для быстрого и эффективного прогнозирования теплопроводности породы. Они более прямолинейны, устойчивы и не требуют никаких данных, кроме стандартных данных ГИС. Поэтому они могут «радикальным образом улучшить результаты геотермальных исследований, моделирования нефтегазоносных бассейнов и оптимизации термальных методов увеличения нефтеотдачи», заключают авторы статьи.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

До сих пор для ученых оставались загадкой, почему угасла культура Шицзяхэ, процветавшая в позднем неолите — начале бронзового века в среднем течении реки Янцзы. Результаты нового исследования, наконец, дали ответ на этот вопрос.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно