Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Популярная модель теплопроводности горных пород оказалась ненадежной

Ученые из Сколтеха, основываясь на полученных экспериментальных данных и опыте моделирования, протестировали популярную теоретическую модель теплопроводности горных пород, которая широко используется при поисках, разведке и разработке нефтегазовых и геотермальных месторождений, а также при захоронении радиоактивных отходов. Они пришли к выводу, что она ненадежна и описали способ ее усовершенствования.

Результаты исследования опубликованы в журнале Geothermics. Горные породы — сложная для изучения и моделирования среда с разнообразным составом и строением, отражающим условия ее формирования на протяжении миллионов лет. Изучать свойства пород гораздо труднее чем, например, промышленных материалов, из-за естественной неоднородности и особенностей строения пород. Ситуация осложняется тем, что образцов для экспериментов в научно-исследовательских институтах хронически не хватает.

Неудивительно, что для теоретического моделирования свойств горных пород используют приближения, чрезмерно упрощающие их строение и свойства. В результате страдает качество исходных данных и надежность разных видов моделирования, которыми пользуются нефтяники, создатели геотермальных электростанций, объектов захоронения радиоактивных отходов и другие специалисты, нуждающиеся в надежных данных о тепловом режиме недр.

Сейчас применяемые подходы к получению прогнозных данных о теплопроводности пород основаны на использовании упрощенных, недостаточно корректных теоретических моделей, пренебрегающих многообразием факторов, влияющих на данное свойство пород.

В результате расхождение оценок теплопроводности по различным теоретическим моделям может достигать сотен процентов. В своей статье в журнале Geothermics исследователи Сколтеха и их коллеги доказывают, что самая популярная модель теплопроводности также весьма ненадежна, особенно в случае пористых пород.

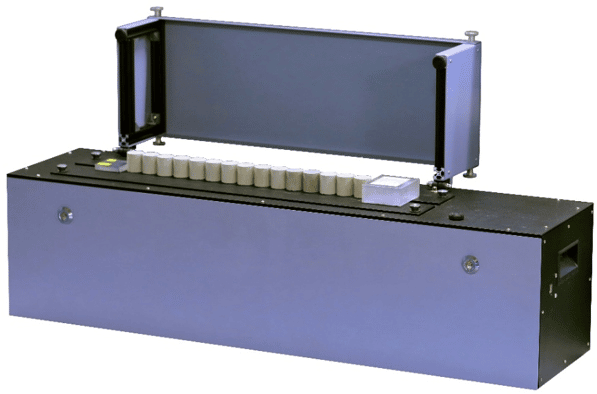

«Мы проанализировали корректность наиболее часто используемой теоретической модели теплопроводности горных пород, выявили серьезные погрешности в результатах ее применения и описали путь для совершенствования теоретического моделирования теплопроводности, — рассказывает один из авторов исследования, профессор Сколтеха Юрий Попов.

— Исследования основывались на опыте теоретических работ Сколтеха и результатах обширного теплофизического эксперимента, включавшего неразрушающие прецизионные измерения теплофизических свойств пород на уникальных по представительности коллекциях образцов при помощи разработанной нами уникальной аппаратуры. Исследованы 1750 образцов пород разных регионов — ценнейший природный материал, полученный от промышленных партнеров института благодаря тесному сотрудничеству с ними».

Некорректность прежней модели теплопроводности пористых пород связана с чрезмерным упрощением этой среды, когда учитывали лишь теплопроводность слагающих породу компонент и их объемные доли, пренебрегая особенностями строения. Отчасти такая ситуация сложилась потому, что получение надежных экспериментальных данных по теплопроводности осадочных пород для проверки корректности модели до недавнего времени было серьезной проблемой.

Это привело к тому, что прежние данные о теплопроводности пород, полученные традиционными экспериментальными и теоретическими методами и приводимые в существующих справочниках и базах данных, в большинстве случаев требуют тщательной ревизии. Отсутствие строгого контроля качества данных по теплопроводности привело к ошибочным оценкам диапазонов ее пространственно-временных изменений, что вызвало серьезные проблемы при использовании современных термогидродинамических симуляторов (программного обеспечения).

«Часто на практике надежными данными по теплопроводности просто пренебрегают: одни считают, что ошибка в значениях всегда слабо влияет на результаты расчета, другие уверены, что про теплопроводность пород известно все и ее легко можно рассчитать, а третьи просто используют значения, заданные по умолчанию в симуляторах.

Ранее мы показали, что, например, при прогнозировании добычи тяжелой нефти отсутствие корректных данных по теплофизическим свойствам может приводить к погрешностям в многие десятки процентов при прогнозе добычи, что стало неприятным сюрпризом для многих специалистов. Надежность прогноза добычи можно существенно повысить внедрением предлагаемых усовершенствований при моделировании теплопроводности, используемом в симуляторах», — отмечает ведущий научный сотрудник Сколтеха Евгений Чехонин.

«Предложенный путь для повышения качества теоретического моделирования теплопроводности связан с усложнением этого процесса, однако показано, что это действительно приводит к существенно более надежным оценкам искомого параметра. В случае пористых и трещиноватых пород резервуаров это важно, в том числе, при добыче не только углеводородов, но и геотермальной энергии. При захоронении радиоактивных отходов повышение качества оценок теплопроводности снижает риск неучета перегрева пород, который может привести к развитию трещиноватости с последующим просачиванием опасного флюида к земной поверхности», — добавляет профессор Попов.

Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.

Риск развития целой плеяды неврологических болезней от депрессии и мигрени до болезни Альцгеймера и деменции возрастает, когда человек неправильно питается, недополучает или, наоборот, «перебирает» с пищей тех или иных веществ. В некоторых случаях управлять рисками помогают принципы нейронутрициологии. Об этом говорится в научном обзоре, который провели вместе со своими коллегами ученые Сеченовского Университета — заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования профессор Алексей Данилов и ассистент кафедры патологической физиологии Анастасия Бадаева.

Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно