Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые полностью пересмотрели таксономию одного из видов растений Мурманской области

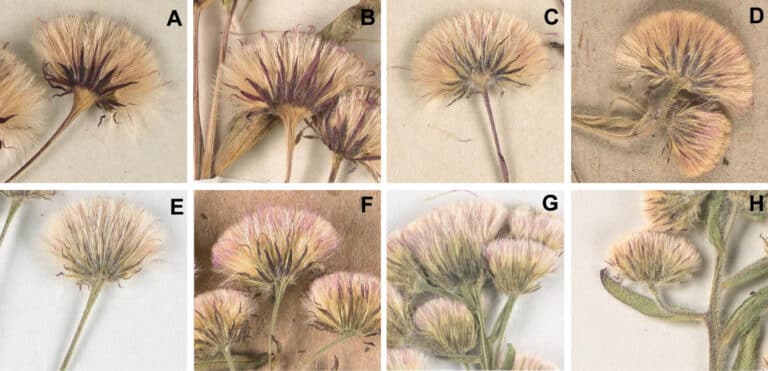

Совместное исследование ученых из Полярно-альпийского сада-института имени Аврорина КНЦ РАН и Университета города Хельсинки позволило полностью пересмотреть систематику группы мелколепестника едкого (Erigeron acris) в Мурманской области. Удалось выделить восемь местных и чужеродных таксонов, включая гибриды, хотя ранее считалось, что в этом регионе присутствуют только два таксона. Распространение чужеродных для региона видов ученые связывают с двумя основными волнами внедрения: расселением поморов начиная с XII века и процессом рекультивации промышленных районов региона в 1960–1990 годах.

Результаты исследования опубликованы в журнале PhytoKeys. В целом флора Мурманской области достаточно хорошо изучена, так как ботанические исследования проводятся здесь уже более двух веков. Но заносные виды, которые изменили флору региона в результате человеческой деятельности, почти не являются объектом систематических исследований. Такая ситуация во многом связана с тем, что многие виды, в давние времена распространившиеся в самом западном регионе Русского Севера вместе с приходом первых русских поселенцев, ошибочно рассматриваются как аборигенные.

Одной небольшой, но важной с точки зрения уточнения таксономического состава является группа мелколепестника едкого – двулетнего растения семейства Сложноцветные. Прежние исследователи считали невысоким таксономическое разнообразие представителей этой группы на территории Мурманской области. Ученым удалось не только доказать более обширный видовой состав вышеуказанной группы, но и провести четкое различие между аборигенными и заносными видами.

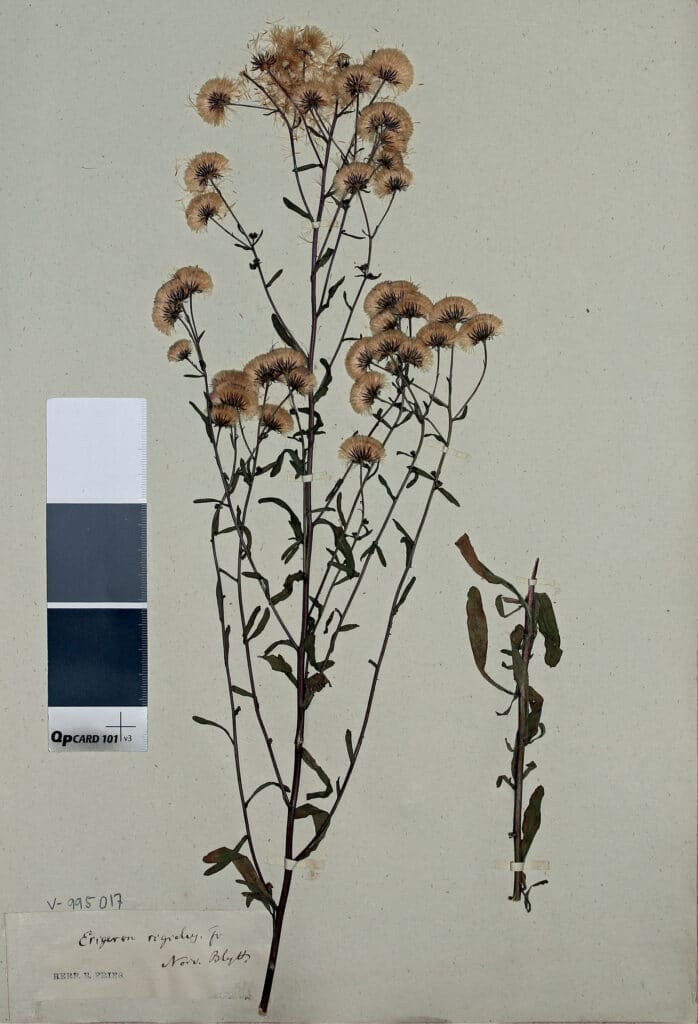

В исследовании были использованы материалы 258 гербарных образцов и задокументированные данные трех наблюдений. Все данные о распространении группы мелколепестника едкого были привязаны к конкретным точкам сбора на территории Мурманской области и размещены в открытом доступе. С ними можно ознакомиться на ресурсах Глобального информационного центра по биоразнообразию (Global Biodiversity Informational Facility).

Анализ данных показал, что таксономическое разнообразие группы мелколепестника едкого сильно недооценено, поскольку, в частности, предыдущие исследования не учитывали пути проникновения заносных видов на территорию Мурманской области и не включали многих современных данных, собранных впервые авторами. Кроме того, удалось выявить ошибочные определения ряда видов растений. Изучение истории внедрения видов во флору региона помогло сформировать современную картину распространения видов группы мелколепестника едкого.

Первой причиной интродукции и дальнейшего распространения заносных видов стали поморы, начавшие заселение Кольского полуострова и добычу местных биологических ресурсов еще в XII веке. Наиболее ранним среди занесенных поселенцами видов признан мелколепестник жесткий (Erigeron rigidus). За ним схожим путем распространялись мелколепестник короткоголовый (Erigeron brachycephalus) и мелколепестник едкий (Erigeron acris). При этом единственный местный вид данной группы – мелколепестник головатый (Erigeron politus) – распространен в горных и удаленных районах.

Другие виды рассматриваемой группы распространялись уже в результате активного освоения региона в XX веке: они колонизовали промышленные районы при восстановлении нарушенного растительного покрова, заселяя территории шлаковых отвалов, скотных дворов, плотин и каналов. В этот период в Мурманской области появились мелколепестники дрёбакский (Erigeron droebachiensis), уральский (Erigeron uralensis) и вышеупомянутые мелколепестник короткоголовый и мелколепестник едкий. При этом обнаружены гибриды местного вида с заносными, распространившиеся благодаря самоопылению.

Полученные данные имеют значение не только для чисто ботанических, но и исторических исследований, так как помогают объективно подтверждать пути расселения и места хозяйственной деятельности человека при освоении Кольского полуострова.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно