Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

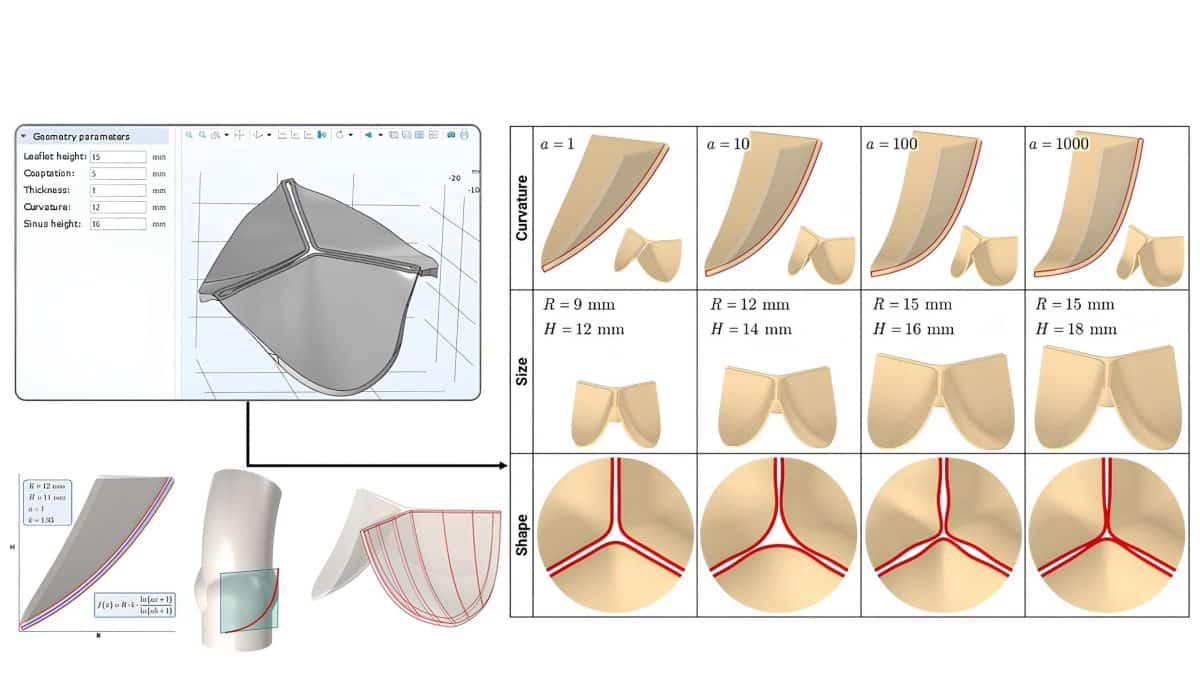

Разработан алгоритм параметрической генерации створок аортального клапана

Моделирование работы сердечных клапанов для численной оценки кровотока до и после хирургического вмешательства — одна из самых сложных вычислительных задач в симуляции закономерностей течения крови (гемодинамики) в сердечно-сосудистой системе. Эти задачи требуют больших вычислительных ресурсов, поэтому методы машинного обучения можно считать хорошей альтернативой для снижения времени расчета. Тем не менее, для создания обучающей выборки необходимо спроектировать множество геометрий аортального клапана. Для решения проблемы ученые Пермского Политеха разработали алгоритм автоматизированного построения геометрических 3D-моделей клапанов и желудочков сердца. Также исследователи провели ряд симуляций гемодинамики на синтетических геометриях, созданных с помощью разработанного алгоритма.

Статья опубликована в журнале Sensors. Исследование выполнено в лаборатории биожидкостей ПНИПУ при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проекта по созданию молодежных лабораторий. Разработанный программный модуль для генерации модели аортального клапана получил свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

Аортальный стеноз является распространенной патологией клапанов сердца. Прогнозирование среднесрочных и долгосрочных результатов хирургических вмешательств по протезированию аортального клапана крайне важно для оптимизации стратегии лечения и снижения пост-оперативных осложнений.

Биомеханическое моделирование гемодинамики в аортальном клапане позволяет провести численную оценку параметров кровотока до и после операции, что является сложной и ресурсоемкой задачей. Биомеханические модели сложны, а расчеты требуют значительных вычислительных мощностей и могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, что ограничивает их применение в клинике. Для решения этой проблемы методы машинного обучения обладают серьезным потенциалом для замены трудоемким расчетам. Однако их эффективность неразрывно связана с качеством и полнотой их обучающих наборов данных.

В настоящее время существуют алгоритмы, способные обрабатывать данные мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и преобразовывать их в трехмерные модели с помощью уже существующих методов сегментации и обработки медицинских изображений. Но создание крупномасштабной базы геометрических моделей клапанов пациентов потребовало бы проведения томографии тысяч людей с последующей обработкой данных, что очень дорого, сложно и трудоемко.

Альтернативный выход нашли ученые Пермского Политеха: они разработали программу для построения 3D-моделей аортального клапана и левого желудочка сердца.

«Мы создали программный модуль, который позволяет по таким параметрам, как высота, толщина и кривизна, генерировать наборы геометрий створок аортального клапана. Данный подход позволяет создавать множество объектов для последующего моделирования за считанные минуты. Кроме того, мы уже провели серию компьютерных расчетов и сравнили результаты с клиническими данными. Эта разработка представляет собой важный шаг в развитии персонализированной медицины. Также модуль можно использовать для проектирования протезов клапана. Он получил свидетельство о регистрации ЭВМ», – поясняет Алексей Кучумов, заведующий лабораторией биожидкостей ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

«В рамках исследования мы построили математическую модель, которая показывает сокращение левого желудочка с учетом взаимодействия между электрофизиологической активностью сердца, деформацией мягкой ткани и кровотоком. Это позволяет точнее описывать различные сценарии, например, учитывать влияние аритмии на гемодинамику аортального клапана», – рассказывает Никита Пиль, младший научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ.

Полученные учеными Пермского Политеха массивы синтетических геометрий клапанов и желудочков сердца позволят провести большую серию численных экспериментов, выявить зависимости результатов от управляющих параметров. Впоследствии расчеты будут использованы в качестве обучающей выборки для алгоритмов машинного обучения. Это сделает моделирование работы сердечных клапанов для численной оценки кровотока до и после хирургического вмешательства у разных пациентов более точным.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно