Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Проводящие клетки сердечной ткани способны к самоорганизации

Биофизики из МФТИ и Гентского университета выяснили, что сердечная ткань, несмотря на высокое содержание невозбудимых клеток, все-таки может проводить возбуждение.

Сердце сокращается благодаря распространению электрических волн в сердечной ткани. Нарушение нормального режима распространения таких волн может стать причиной сердечной аритмии, асинхронных сердечных сокращений и даже способно привести к остановке сердца или внезапной сердечной смерти.

Биофизики из МФТИ и Гентского университета (Бельгия) выяснили, что сердечная ткань, несмотря на высокое содержание невозбудимых клеток (до 75%), все-таки может проводить возбуждение.

Это происходит благодаря взаимодействию возбудимых сердечных клеток — кардиомиоцитов — и образованию ими разветвленной проводящей сети. Работа опубликована в журнале PLOS Computational Biology.

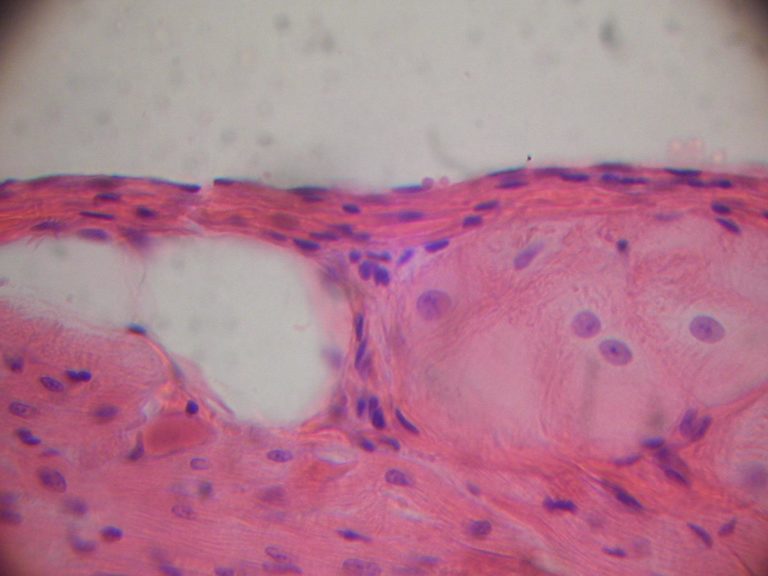

Как уже упоминалось выше, генераторами и проводниками электрических волн в сердце служат возбудимые клетки — кардиомиоциты. Кроме кардиомиоцитов, в сердечной ткани есть клетки соединительной ткани, которые не передают возбуждение.

К ним относятся, например, фибробласты. В сердце здорового человека фибробласты поддерживают его структурную целостность и участвуют в устранении повреждений.

При инфаркте и некоторых других сердечных заболеваниях и патологиях кардиомиоциты умирают — их место занимают фибробласты. Этот процесс можно сравнить с образованием шрамов при повреждении кожных покровов.

Чрезмерное содержание фибробластов в сердечной ткани мешает распространению электрических сигналов. Такое нарушение называется сердечным фиброзом, именно оно является частой причиной аритмии.Парадокс фиброзной ткани

Непроводящие клетки — фибробласты — являются препятствием для движения электрической волны. Пытаясь обойти препятствие, волна начинает его огибать, что может приводить к циркуляции возбуждения — возникновению вращающейся спиральной волны.

Такое явление называется ре-энтри и вызывает аритмию. Можно предположить, что высокая плотность фибробластов в сердечной ткани способствует формированию ре-энтри по двум причинам.

Во-первых, фибробласты выступают в роли неоднородностей, которые препятствуют проведению электрического сигнала. Во-вторых, высокое содержание фибробластов строит своеобразный «лабиринт» для волн, и они следуют по более длинному зигзагообразному пути.

Критическая плотность непроводящих клеток, выше которой сердечная ткань не должна проводить возбуждение, называется порогом перколяции. Его вычисляют с помощью теории перколяции — математического метода описания возникновения связных структур, в качестве которых в этой задаче выступают случайно распределенные проводящие и непроводящие клетки сердечной ткани.

Согласно расчетам, сердечная ткань должна терять проводимость для электрических волн, если фибробластов в ней станет более 40%. Парадокс в том, что, по данным экспериментов, образцы ткани с содержанием фибробластов, много превышающим порог перколяции (65–75%), все еще проводят электрические сигналы.

Это означает, что должен существовать механизм, ответственный за проводниковую самоорганизацию кардиомиоцитов.

Чтобы разрешить этот парадокс, ученые совместили эксперименты in vitro — в искусственно смоделированной среде — на монослое сердечных клеток новорожденных крыс с экспериментами in silico — в полностью смоделированной на компьютере биологической системе — на морфологической и электрофизиологической компьютерной модели сердечной ткани.Гипотеза выравнивания цитоскелетов

Кардиомиоциты сердца представляют собой синцитий — функциональное объединение большого числа тесно взаимосвязанных клеток. За счет такого объединения возбуждение только одной клетки приводит к распространению по всем клеткам сердечного синцития.

Группой исследователей была выдвинута никогда не рассматриваемая ранее гипотеза: в фиброзной ткани кардиомиоциты выравнивают свои цитоскелеты для образования единого синцития вместе с остальной сердечной тканью.

«Мы фиксировали распространение электрической волны в 25 монослойных образцах сердечной ткани с разным процентным содержанием кардиомиоцитов и фибробластов. Так из экспериментов in vitro нам удалось рассчитать порог перколяции — оказалось, он составляет 75% фибробластов.

Это число сильно отличается от предсказанных с помощью теории перколяции или других классических математических моделей 40%. Далее мы заметили, что кардиомиоциты в образцах располагаются не случайным образом, а собираются в разветвленную проводящую сеть.

Учет этого факта помог воспроизвести полученные in vitro результаты с прогнозами in silico в компьютерной модели», — поясняет профессор Константин Агладзе, руководитель лаборатории биофизики возбудимых систем МФТИ.

Благодаря такому предположению в рамках компьютерной модели удалось успешно воспроизвести не только морфологию проводящих путей, но и наблюдаемые в экспериментах in vitro спад скорости и высокий порог перколяции.

Дальнейшие исследования самоорганизации кардиомиоцитов в структуры, проводящие электрические сигналы, могли бы найти применение в поиске способов лечения аритмии и изготовлении лекарств, нормализующих нарушения сердечного ритма.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно