Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

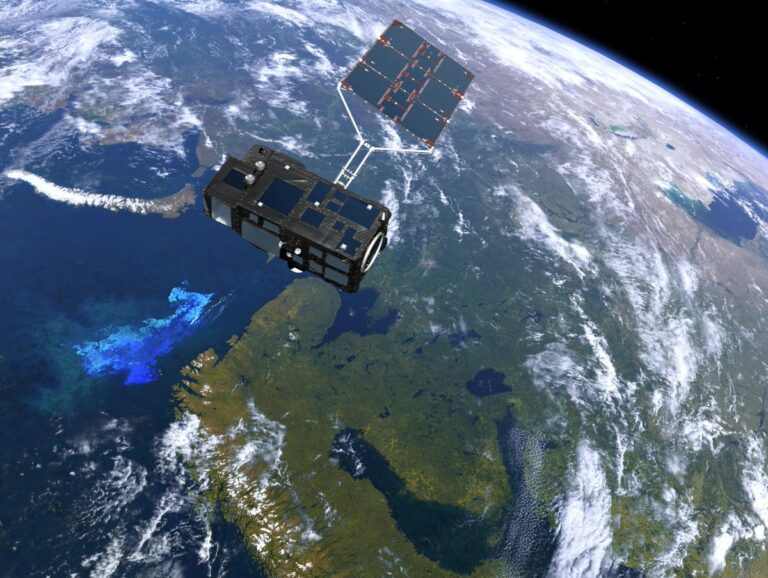

Проектирование радаров для спутников мониторинга окружающей среды станет проще

Исследователи Сколтеха Алессандро Голкар и Ксения Осипова, а также бывший студент Массачусетского технологического института (MIT), а ныне сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Джузеппе Каталдо разработали модель, с помощью которой уже на этапе эскизного проектирования можно будет создавать и отбирать наиболее перспективные конфигурации спутниковых радиолокационных систем. Новая модель обеспечит оптимизацию параметров этих быстроразвивающихся радаров, тем самым сокращая сроки и затраты на их внедрение, что в свою очередь позволит повысить качество картографирования и эффективность мониторинга штормов, наводнений, оползней и других стихийных бедствий.

Результаты исследования, проводившегося в рамках сотрудничества между Сколтехом и MIT, опубликованы в журнале Acta Astronautica. Спутниковые изображения Земли используются для наблюдения за использованием сельскохозяйственных угодий, ледяным покровом океанов, изменениями прибрежных территорий и неблагоприятными погодными явлениями.

Наблюдения проводятся в различных диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны. В отличие от оптических и инфракрасных систем, радиолокация эффективно работает при любой погоде, обеспечивая наблюдение заданного объекта независимо от освещения и наличия облачного покрова.

Однако, чтобы радар мог обеспечить такой же уровень разрешения, как аппаратура, работающая на более коротких волнах, сам он должен быть больше по размеру, что существенно осложняет размещение на спутнике. Один из способов решения этой проблемы — использование радаров с синтезированной апертурой (SAR), которые способны обеспечить высокое разрешение за счет искусственного увеличения апертуры, то есть «размера» антенны.

Если установить SAR на спутнике, он будет излучать импульс, находясь в одной точке орбиты, а принимать его, когда уже переместится в другую точку. Пройденное расстояние увеличивает виртуальный размер антенны так, что он значительно превышает ее физические габариты. В итоге при помощи сравнительно небольшой антенны получается качественное изображение.

Несмотря на возможность искусственного увеличения апертуры радара, SAR оставались достаточно громоздкими и энергозатратными и исторически ставились на большие и, следовательно, дорогостоящие спутники. Ситуация начала меняться, когда появились первые более компактные и легкие SAR, которые пока находятся на ранней стадии разработки, но стремительно развиваются и уже применяются для таких задач, как обнаружение и мониторинг разливов нефти.

С ростом количества малых спутников на орбите создатели SAR все чаще задаются вопросом, на каких аппаратах можно было бы размещать эти системы, учитывая последовательное уменьшение их габаритов. О растущей актуальности этого вопроса говорят и результаты недавних исследований, показавших, что, установив десятки SAR на микро- или наноспутниках, можно обеспечить значительные технические и экономические преимущества по сравнению с SAR на традиционных больших спутниках.

По мере расширения спектра возможных технических решений усложняется и задача выбора оптимального баланса между рабочими характеристиками радара и общими параметрами проекта по запуску спутника с SAR: наличием свободных орбит, типами радаров и спутников, их физическими габаритами и целым рядом других характеристик, таких как скорость передачи данных и энергопотребление. Сложность этой проблемы требует применения эффективного вычислительного подхода при проектировании будущих миссий наблюдения Земли с использованием SAR.

В рамках проведенного недавно в Сколтехе исследования была предложена математическая модель для создания оптимальных эскизных проектов SAR. Для оптимизации характеристик SAR в модели использован так называемый метод trade space exploration, название которого складывается из терминов trade-off («компромиссное решение») и playspace («игровое пространство»). Модель поможет разработчикам на стадиях предварительного проектирования оперативно оценить и сравнить множество вариантов с учетом альтернативных параметров и выбрать оптимальные решения для дальнейшей проработки.

Авторы статьи продемонстрировали возможности модели на примере радиолокационных систем, предназначенных для установки на малые спутники различных типов. В итоге из 1265 возможных вариантов было отобрано 44 оптимальных проектных решения для различных радиочастот. Ученые пришли к выводу, что для высокочастотных радаров (4–8 ГГц и 8–12 ГГц) малые спутники использовать можно, а для радаров диапазона 1–2 ГГц — нет.

В статье обсуждаются условия, при которых можно обеспечить использование низкочастотных радаров на малых спутниках, а также пределы реализуемости и технические ограничения как целевой аппаратуры, так и спутниковой платформы. Отмечается, что основным ограничением при построении пространства возможных вариантов SAR является частота повторения импульсов. Именно этот параметр — наиболее серьезный ограничивающий фактор (даже более значимым, чем энергопотребление, размер антенны или скорость передачи данных) при выборе ограниченного числа реализуемых конфигураций из обширного набора вариантов.

Отдельно ученые проанализировали радары для очень миниатюрной платформы — CubeSat 3U, отобрав из примерно 13 тысяч возможных вариантов 44 оптимальные конфигурации. В ходе исследования были рассмотрены эксплуатационные ограничения, которые необходимо учитывать при создании такого рода инновационных миниатюрных радарных систем.

В работе сделан вывод, что они реализуемы, если изолированно рассматривать сам инструмент, и предлагается в качестве следующего шага рассмотреть их дизайн комплексно, с учетом прочих параметров миссии, в частности характеристик спутника. Представленная в статье модель разработана применительно к радиолокационным системам, устанавливаемым на одном спутнике, однако в перспективе можно рассматривать возможность ее распространения и на спутниковые группировки, оснащенные SAR.

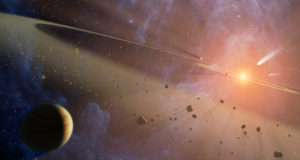

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно