Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Под антарктическими льдами: искусственный интеллект научили обнаруживать и классифицировать океанические вихри

Международная команда ученых из МФТИ, Арктического университета Норвегии и Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН разработала и успешно применила нейросетевой метод для автоматического обнаружения и классификации океанических вихрей в одной из самых труднодоступных и динамичных зон Мирового океана — прикромочной ледовой зоне Антарктики.

Южный океан, омывающий берега Антарктиды, — важнейший элемент климатической системы планеты. Здесь происходит колоссальный тепло- и газообмен между атмосферой и глубинами Мирового океана, а также зарождаются тысячи океанических вихрей, которые, словно невидимые шестеренки, перемещают огромные массы соли, тепла и биогенов на большие расстояния.

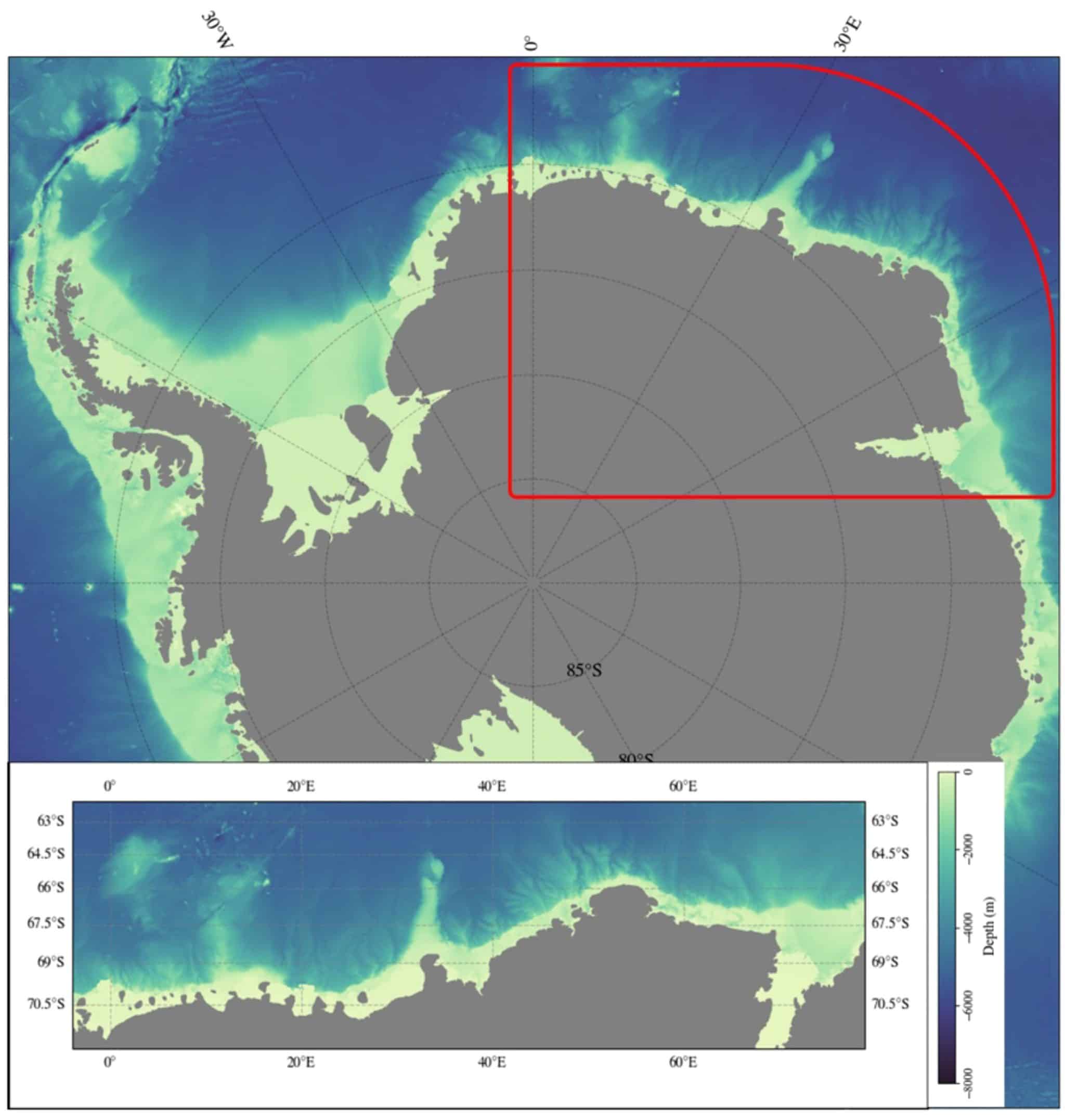

Однако важнейшая и наименее изученная часть этого механизма — прикромочная ледовая зона. Это постоянно меняющийся, хаотичный коктейль из открытой воды, битого и плотного льда, где рождаются и умирают бесчисленные вихри. Именно они во многом определяют, как быстро тает лед и как океан взаимодействует с атмосферой. До сих пор эта зона оставалась настоящим «белым пятном» для климатологов. Традиционные спутниковые методы исследования вихрей, такие как альтиметрия, измеряющая уровень океана, бессильны среди льдов. Единственным надежным инструментом остаются радиолокационные спутники, способные видеть сквозь облака и полярную ночь. Однако анализ тысяч получаемых изображений вручную — это титанический, практически невыполнимый труд, который тормозил исследования на десятилетия.

Столкнувшись с этим вызовом, команда исследователей поставила перед собой амбициозную задачу: научить искусственный интеллект делать то, на что у человека ушли бы годы — автоматически находить, классифицировать и каталогизировать вихри в прикромочной зоне Антарктики на радарных снимках. Работа опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

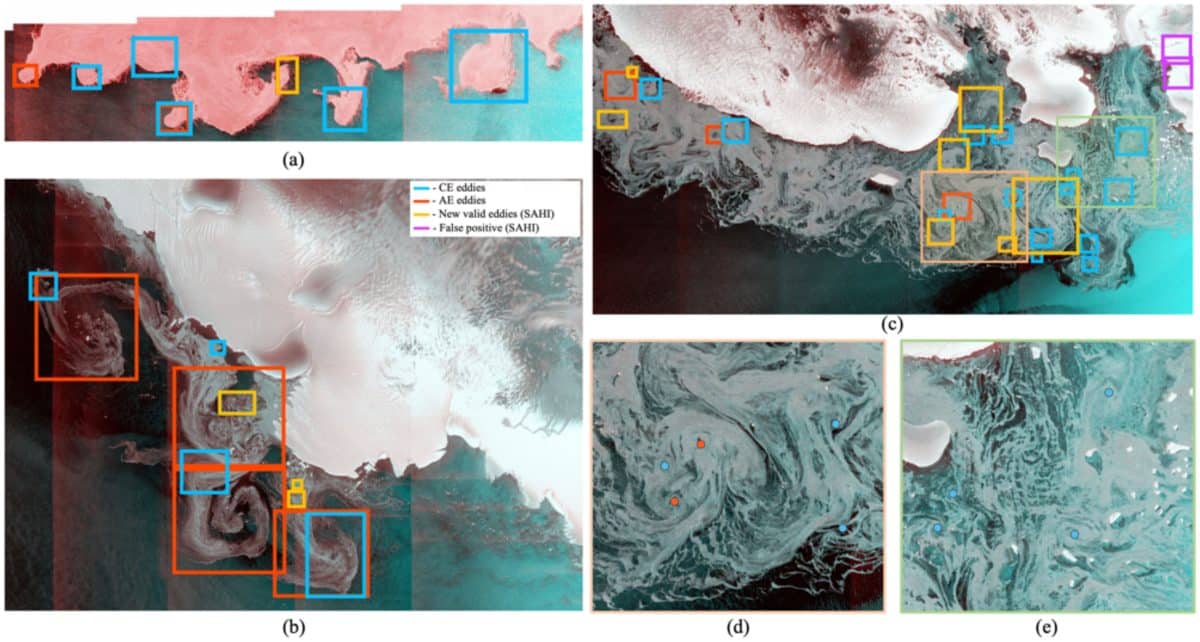

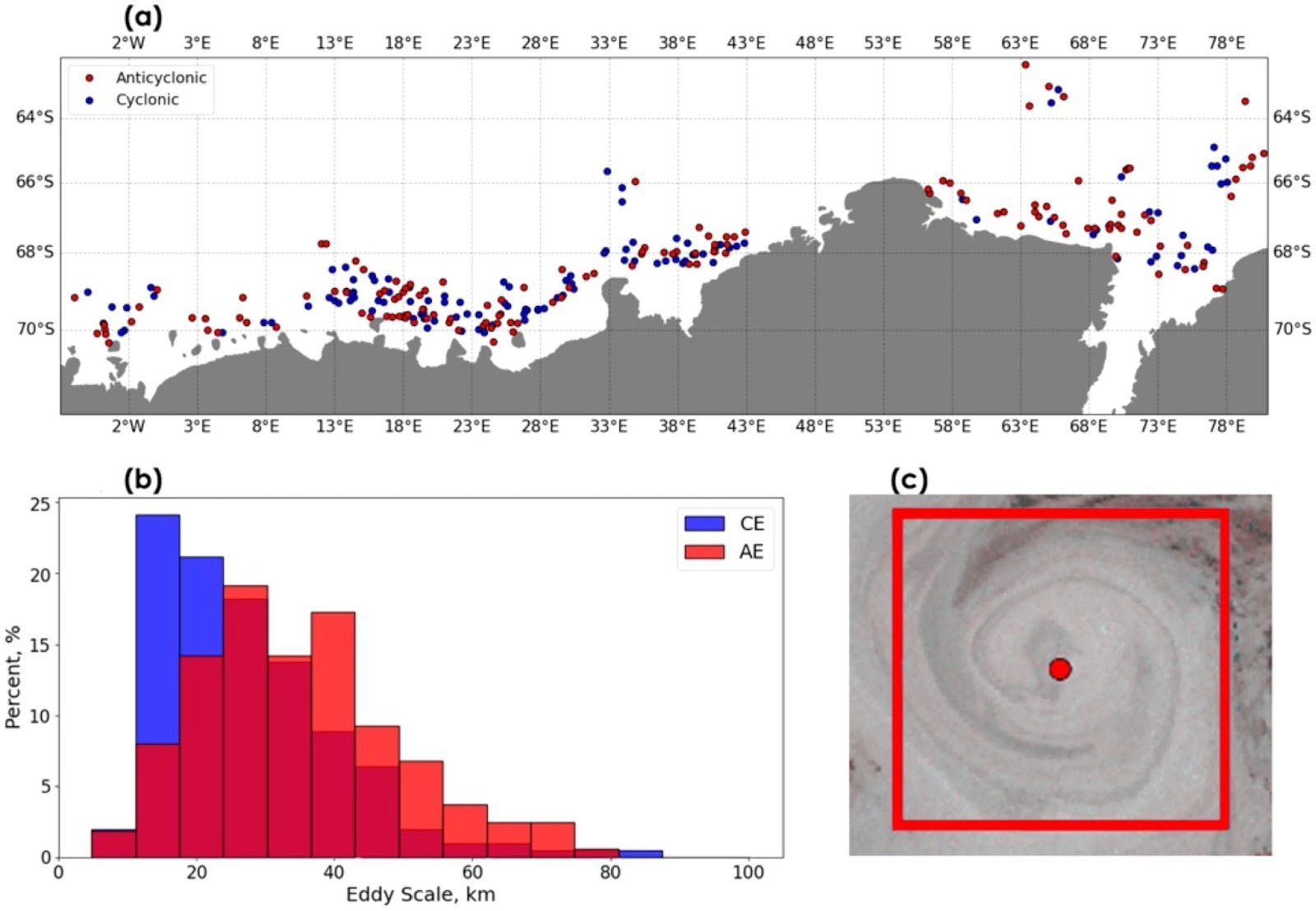

Для этого ученые создали уникальный обучающий набор данных. Они вручную проанализировали и разметили 234 спутниковых снимка высокого разрешения, сделанных аппаратом Sentinel-1 над Восточной Антарктидой. На каждом снимке были тщательно оконтурены все видимые вихри, с указанием их типа — циклонического (вращающегося против часовой стрелки в Южном полушарии) или антициклонического. Этот набор данных сам по себе — научное достижение, впервые систематизирующее информацию о вихревой активности в данном регионе. В качестве «ученика» выбрали одну из самых передовых нейросетевых архитектур для распознавания объектов — YOLOv11. Модель работает подобно человеческому зрению: сначала ее «хребет» выделяет на изображении общие низкоуровневые признаки, затем «шея» собирает их в сложные композиции, и, наконец, «голова» принимает решение, что именно она видит, и выделяет местоположение объекта на снимке.

Никита Сандалюк, старший научный сотрудник лаборатория арктической океанологии МФТИ, рассказал о своей работе: «Прикромочная зона Антарктики долгое время была для нас своего рода «слепой зоной». Мы знали, что там происходят активные вихревые процессы, но у нас не было инструментов для их систематического изучения. Ручной анализ отдельных снимков — это капля в море. Наша работа показывает, что искусственный интеллект может стать нашими глазами в этих сложных условиях. Мы не просто научили модель находить вихри на спутниковых снимках, мы научили ее различать тип вихря (циклонический или антициклонический)», что критически важно для понимания того, как они влияют на транспорт тепла и процессы ледотаяния».

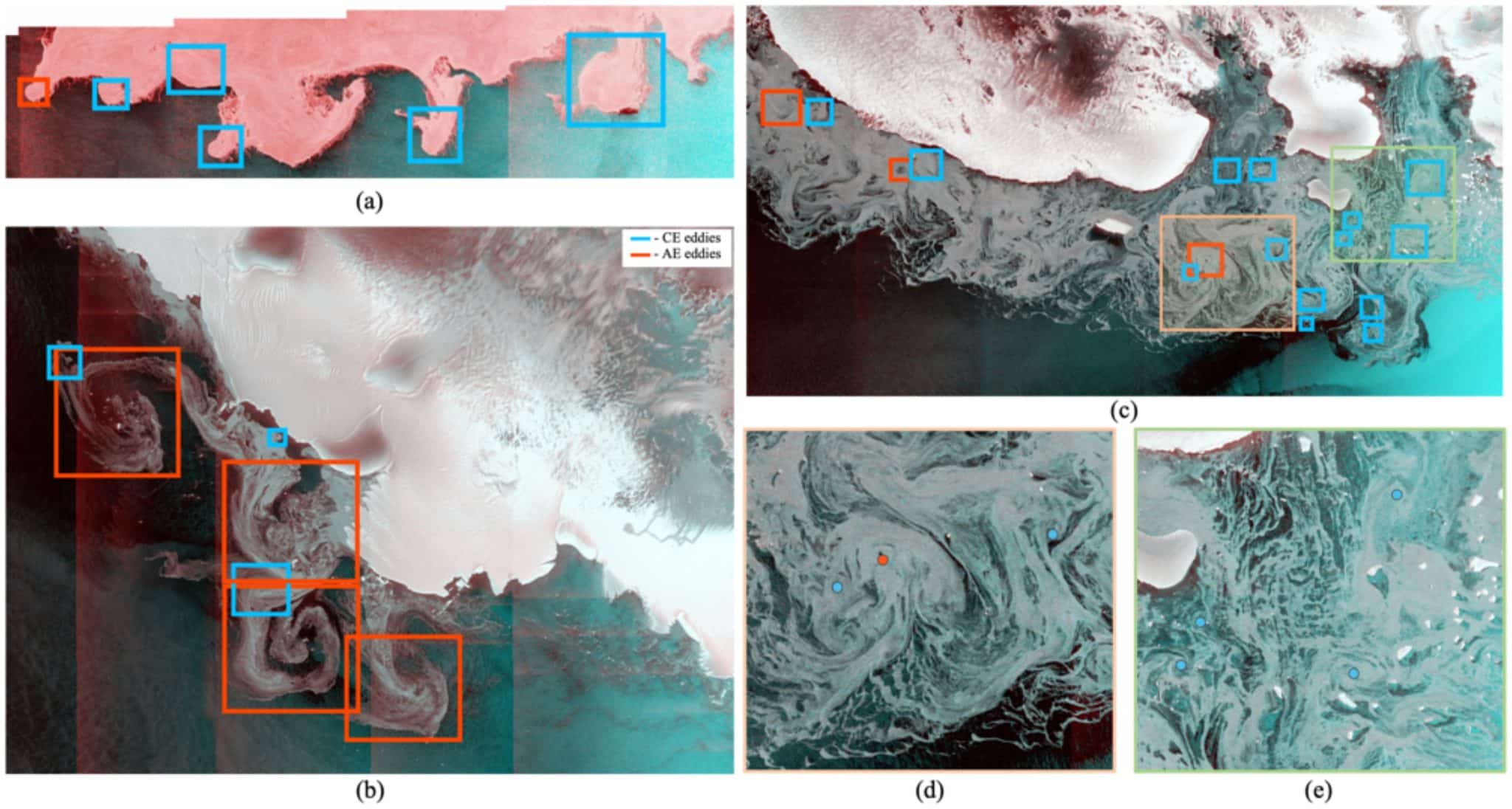

Главной инновацией работы стало применение дополнительного модуля SAHI (Slicing Aided Hyper Inference). Проблема в том, что спутниковые снимки огромны, а вихри, особенно на начальной стадии своего развития, могут быть очень маленькими. Вместо того чтобы пытаться рассмотреть муравья на огромной панораме, нейросеть с модулем SAHI берет «лупу»: она нарезает гигантское изображение на множество небольших перекрывающихся фрагментов, анализирует каждый из них в высоком разрешении, а затем бесшовно сшивает результаты в общую картину. Этот подход позволил повысить точность обнаружения небольших вихрей на 50% — колоссальный скачок в качестве анализа.

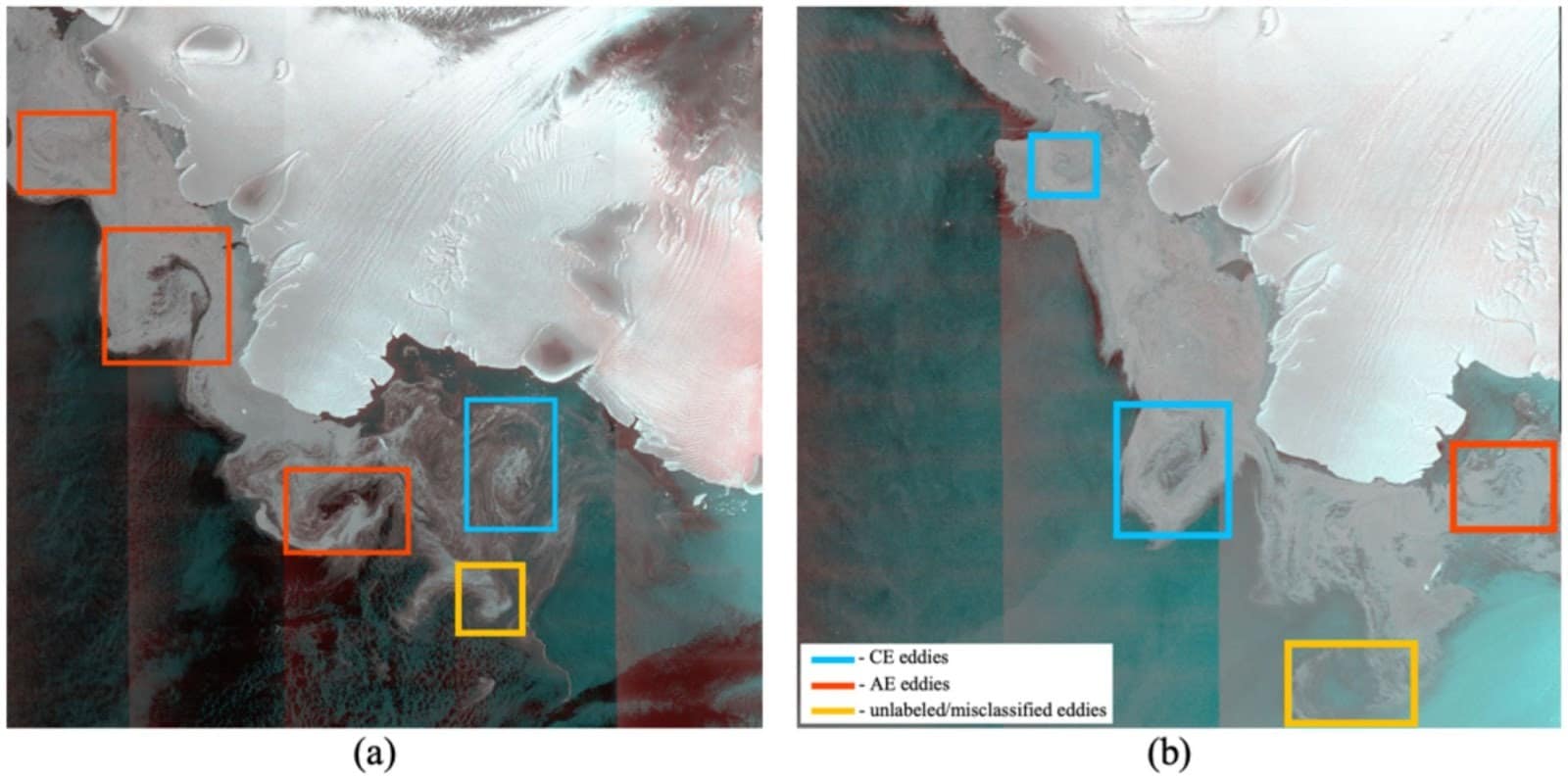

Никита Сандалюк также добавил: «Интеграция модуля SAHI стала решающим шагом. Она позволила нам увидеть целый мир субмезомасштабных вихрей — небольших, но очень энергичных структур, которые ранее просто терялись на фоне ледяного хаоса. Конечно, у модели есть свои ограничения. Иногда она принимает за вихри круглые структуры на ледниках. В будущем мы решим эту проблему, добавив географическую маску, которая просто «запретит» нейросети искать вихри на суше. Но уже сейчас мы получили инструмент, способный обрабатывать данные в масштабах, о которых раньше можно было только мечтать».

Результаты исследования превзошли ожидания. Нейросеть уверенно распознает вихри в самых разных условиях: как в плотных ледяных полях, так и в зонах с разреженным льдом, демонстрируя высокую точность и надежность.

Автоматизированный мониторинг позволит впервые собрать многолетнюю статистику вихревой активности, понять механизмы их генерации и влияние на ледяной покров. Эти данные жизненно необходимы для совершенствования климатических моделей, которые до сих пор очень приблизительно описывают процессы в прикромочной ледовой зоне. В будущем команда планирует расширить исследование, включив данные за другие годы для изучения межгодовой изменчивости, и в конечном итоге создать общедоступный сервис для мониторинга вихревой динамики в полярных областях.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно