Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Опасное осложнение беременности смоделировали с помощью плаценты-на-чипе

Биологи из НИУ ВШЭ совместно с исследователями из НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова использовали новейшие микрофлюидные технологии для изучения преэклампсии — одного из самых опасных осложнений беременности, которое угрожает жизни и здоровью матери и ребенка. Ученые рассмотрели современные клеточные модели, включая передовые технологии «плацента-на-чипе», позволяющие глубже понять механизмы заболевания и разработать эффективные лекарства.

Работа опубликована в BioChip Journal. Традиционный способ тестирования медицинских препаратов — проверка их безопасности и эффективности сначала на животных, а затем на добровольцах. Клинические испытания — процесс длительный, дорогостоящий и строго регламентированный. Но даже при соблюдении всех мер предосторожности порой происходят несчастные случаи.

Один из самых известных произошел в 2006 году в Великобритании во время тестирования препарата TGN1412 для лечения лейкемии и аутоиммунных заболеваний. Согласно протоколу испытаний, двое добровольцев получили плацебо, а шестеро — одну пятисотую дозы лекарства, которую до этого успешно испытали на животных. Уже через час испытуемые почувствовали себя плохо: их мучали приступы удушья, рвота, жар, головная и мышечная боль, они начали терять сознание, а двое добровольцев впали в кому. У них развились тяжелейшие отеки, а один пациент настолько раздулся, что журналисты окрестили его человеком-слоном. К счастью, всех участников эксперимента тогда удалось спасти, но их здоровью был нанесен серьезный ущерб.

Позже выяснилось, что причиной трагедии стало наличие у человека субпопуляции иммунных клеток со специфическими рецепторами, которых нет у животных. Именно они вызвали цитокиновый шторм вместо того, чтобы контролировать иммунный ответ и снимать воспаление. Это было невозможно предположить на этапе клинических испытаний. Однако одну ошибку ученые все же допустили: они ввели препарат сразу всем пациентам, вместо того чтобы вводить его последовательно с интервалом в два часа. В этом случае жертвой трагедии мог бы стать только один испытуемый.

Но даже когда тестирование проходит успешно, в клинических испытаниях есть проблема: чаще всего участниками становятся взрослые без серьезных проблем со здоровьем (кроме основного заболевания). А принимать лекарство в итоге может понадобиться всем: детям, беременным женщинам, людям старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями. Для разных групп людей необходимы разные дозировки, которые нужно правильно рассчитать. Кроме того, есть индивидуальные реакции организма: аллергии или другие особенности. Даже при низкой вероятности побочных эффектов, например 0,1%, на каждую тысячу человек будет один пострадавший.

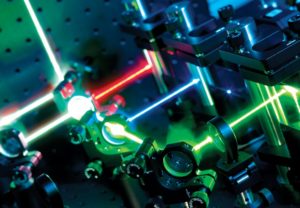

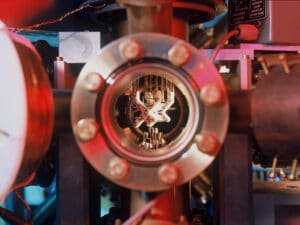

Сегодня существует альтернатива испытаниям на животных. Ученые научились создавать модели человеческих органов и даже систем органов на маленькой пластине размером с монетку. Такая технология получила название орган-на-чипе. Визуально легкие, печень или кишечник, которые выращиваются на чипе, совсем не похожи на настоящие. Сам чип изготавливается из пластика, стекла или кремния. В нем создаются микроканалы разной длины и размера, которые разделяют или смешивают потоки жидкостей. Таким образом моделируется среда и процессы, происходящие в тканях и органах человека, например циркуляция крови. Еще одно преимущество подобных моделей — возможность персонализировать лечение, ведь органы на чипе можно создать из клеток пациента.

Чашка Петри

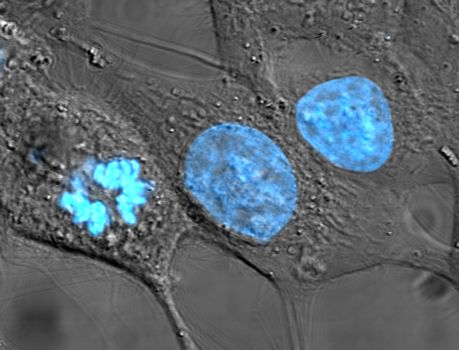

Это старый, хорошо известный способ культивирования клеток в лаборатории. Клетки формируют монослой на чашке Петри и растут среди себе подобных. Они не взаимодействуют с другими видами клеток. Недостаток этого метода в том, что лабораторная жизнь клеток в чашке Петри лишь отдаленно напоминает реальную среду и не отражает процессы, происходящие в организме.

Клеточные линии в трехмерном пространстве

Трехмерные клеточные культуры — это компактные скопления клеток, которые, в отличие от обычных «плоских» культур, растут во всех направлениях, формируя объемные структуры. Важнейшим компонентом трехмерных культур является внеклеточный матрикс — трехмерная сеть природных или искусственных молекул, которая обеспечивает механическую поддержку клеток и регулирует их поведение. Преимущество метода — возможность изучать клетки в трехмерной среде, что больше напоминает их жизнь в организме. Однако есть и минусы: таким моделям недостает кровеносных сосудов с потоком крови, иммунных клеток и имитации взаимодействия разных тканей и органов. В результате молекула, «успешная» на клеточной культуре, может не давать нужного эффекта для целого органа и тем более человека.

Испытания на животных

Грызуны, свиньи или другие животные — это целый организм, во многом схожий с человеческим, поэтому они нередко выступают объектом исследований и экспериментов. Но и у этого метода есть недостатки: организм животного все же отличается от человеческого, и результаты испытаний не всегда показательны (трагедия при тестировании препарата TGN1412 — яркий тому пример). Кроме того, есть этические вопросы.

Чипы (микрофлюидные технологии)

Технология развивается с 2010-х годов. Орган-на-чипе — трехмерная структура, в которой одновременно проходит несколько процессов, почти как в реальном организме. Чипы позволяют моделировать движение жидкостей (например, крови), а также имитировать физические воздействия (такие, как сердечные сокращения). Кроме того, на чипах можно создать несколько слоев клеток разных типов, а при помощи пористой структуры обеспечить передачу сигналов между ними. В настоящее время на чипах успешно моделируются и изучаются такие органы, как легкие, печень, почки, кишечник, сердце, а также кожа, кости.

Биологи из НИУ ВШЭ совместно с исследователями из НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова используют микрофлюидные технологии для изучения преэклампсии. Это опасное осложнение затрагивает около 8% всех беременностей в мире. Преэклампсия начинает проявляться только на поздних сроках беременности — чаще всего высоким артериальным давлением, белком в моче и нарушениями функции органов. Несмотря на десятилетия исследований, точные причины заболевания остаются не до конца изученными, но ученые полагают, что истоки надо искать на этапе формирования плаценты.

Когда начинается беременность, эмбрион имплантируется в стенку матки, и формируется плацента. Чтобы ребенок питался стабильно вне зависимости от самочувствия матери, сосуды должны всегда оставаться примерно одного просвета и давать стабильный кровоток. Для этого специальные клетки, которые составляют часть эмбриона — трофобласт, — проникают в толщу стенки матки и находят эти сосуды.

«Формально это очень похоже на инвазию опухоли. Особые клетки эмбриона, как метастазы, проникают в ткани матки и покрывают сосуды изнутри. Поскольку эти клетки другого происхождения, чем сосудистые, они не реагируют на изменения, происходящие с мамой», — объясняет первый автор исследования, заведующий Лабораторией молекулярной физиологии факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Евгений Князев. Если по каким-то причинам это происходит не до конца, сосуды начинают реагировать на различные сигналы, изменяя свой просвет, и плацента выделяет вещества, которые негативно влияют на состояние матери и плода.

Несмотря на долгие годы исследований, не существует универсального метода лечения преэклампсии, а терапия направлена в основном на управление симптомами — снижение артериального давления, поддержание работы органов. Одним из главных препятствий в разработке терапии является сложность изучения патогенеза, то есть механизма развития болезни: плацента — уникальный и временный орган, а эксперименты на беременных невозможны по этическим причинам. Животные модели, в частности грызуны, которые оказались наиболее близки людям, не воспроизводят ключевые особенности человеческой плацентации. Поэтому исследователи обращаются к клеточным моделям.

Технология «плацента-на-чипе» позволяет моделировать кровоток и обмен веществ между матерью и плодом в условиях, близких к реальным. Развитие технологий позволило ученым воспроизводить ключевые процессы заболевания, включая момент формирования плаценты. «Особую ценность представляют модели, которые позволяют имитировать ключевые характеристики преэклампсии — недостаточную инвазию трофобласта, сосудистую дисфункцию, — отмечает Евгений Князев. — Это позволяет нам не только наблюдать патологический процесс, но и искать способы его корректировки».

На первом этапе изучения преэклампсии необходимо создать модель для оценки проницаемости, что важно, например, для подбора лекарств. Это дает возможность понять, можно ли их применять при беременности. Второй этап — создание модели с человеческими клетками, чтобы оценить развитие заболевания и индивидуальные риски. Это особенно важно для женщин с высоким риском осложнений, в том числе при ЭКО или отягощенной наследственности. Такие подходы откроют путь к скринингу потенциальных препаратов, предсказанию течения беременности и индивидуализированным стратегиям вмешательства.

Авторы подчеркивают, что моделирование преэклампсии, а также других заболеваний — не просто академическая задача. Это важный элемент трансляционной медицины, которая стремится как можно быстрее перенести знания из лаборатории в клинику. В будущем чиповые технологии могут быть объединены с анализом больших данных, ИИ и автоматизированными платформами тестирования лекарств.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в рамках проекта «Центры превосходства», а также при поддержке Российского научного фонда.

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

С середины XX века мирный атом ассоциируют прежде всего с АЭС. Но при всей важности последних иногда за ними не видят многие другие сферы применения атомных технологий — от транспорта до лечения заболеваний и применения в сельском хозяйстве, новых технологий получения сложных материалов и производства аккумуляторов. Всего на неэнергетические цели на планете работают 223 реактора. Попробуем разобраться, чем они занимаются и какие еще направления находятся в фокусе атомной отрасли.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно