Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

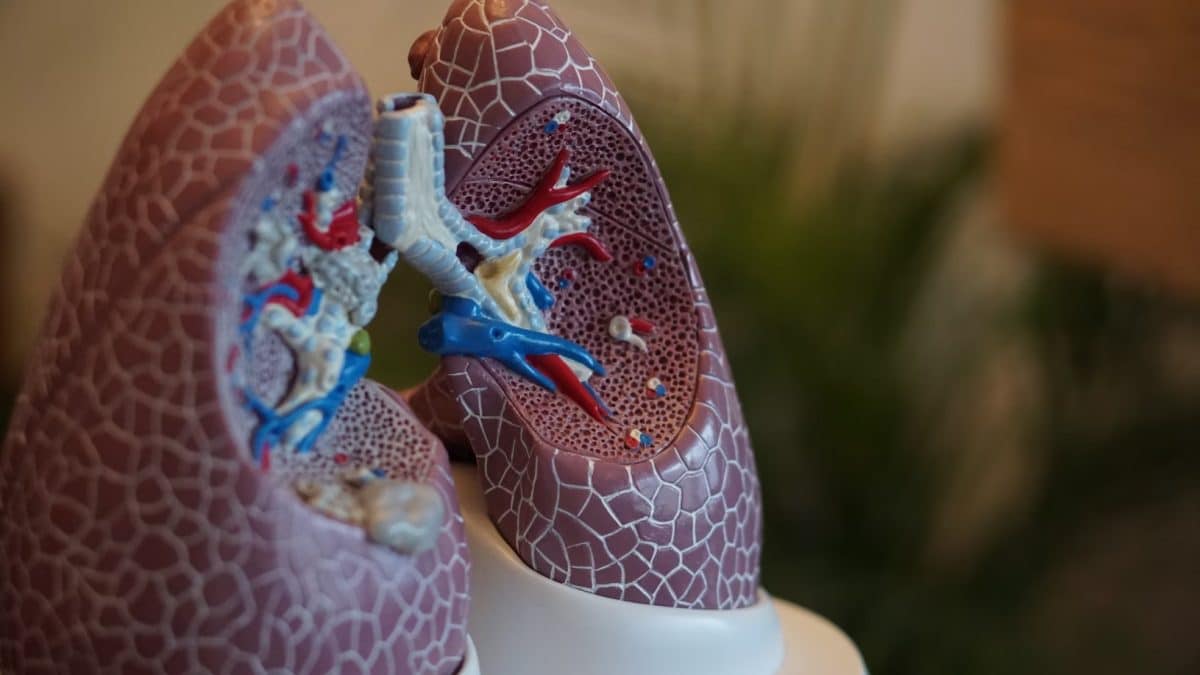

Новая модель дыхательной системы спрогнозирует болезни легких

По данным ВОЗ, около 80 миллионов человек страдают хроническими заболеваниями органов дыхания, часто вызванными промышленными выбросами. Поскольку токсикологические эксперименты на людях опасны, ученые Пермского Политеха и Федерального научного центра медико-профилактических технологий разработали математическую модель распределения вредных частиц в легких. Это позволит прогнозировать риски развития заболеваний, включая тяжелые патологии, и создавать персонализированные меры профилактики.

Исследование выполнено при софинансировании Министерства науки и высшего образования России.

Среди причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, хронических болезней органов дыхания, диабета значимая роль принадлежит содержанию различных примесей и токсичных частиц в воздухе. Особенно это относится к рабочим зонам горнодобывающей отрасли, строительства, химической промышленности, деревообработки. Например, строители страдают от асбеста и цементной пыли, химики – от паров металлов и газов, деревообработчики – от аллергенной пыли.

Чтобы снизить воздействие вредных частиц, на таких производствах используются средства индивидуальной защиты. Для некоторых веществ установлены гигиенические нормативы по их содержанию в воздухе. Проблема в том, что современные методы контроля зачастую учитывают только общую массу, не выделяя отдельные характеристики (размеры, форму, состав). Это снижает эффективность мер профилактики.

Для уточнения нормативов и улучшения защитных мер на производствах необходимо детально изучить механизмы поступления и распределения частиц в дыхательной системе человека. Эксперименты с негативным воздействием токсичных веществ на людях опасны. Поэтому все больше набирает популярность метод математического моделирования – создание виртуальных копий органов и процесса дыхания. Это позволяет оценить поступление загрязнений из атмосферного воздуха в организм, чтобы спрогнозировать риск развития патологий.

В легких около 600-700 миллионов извилистых каналов и альвеол – крошечных «пузырьков» радиусом примерно 0,1-0,15 миллиметра, через стенки которых кислород попадает в кровь. Создать точную 3D-модель всей этой системы крайне трудно, так как для этого понадобится виртуальная копия каждой альвеолы, и расчеты потребуют огромных мощностей, с которыми не справятся существующие компьютеры.

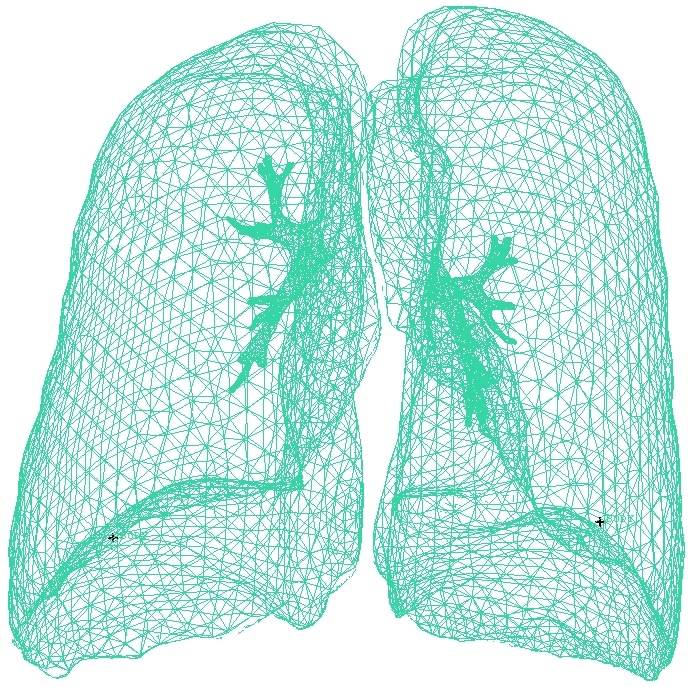

Ученые Пермского Политеха совместно с «Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработали комплексную трехмерную модель течения воздуха в дыхательных путях человека. Она не требует описания движения воздуха в каждой альвеоле или канале, но при этом сохраняет реалистичность. Исследование проведено при научном консультировании Нины Зайцевой, профессора, академика Российской академии наук, доктора медицинских наук.

– Поскольку легкие пропитаны воздухом и изменяют форму при дыхании, чем-то напоминая губку, мы представили их в модели как пористую среду. Так мы сохраняем механику функционирования реальных легких во время вдоха и выдоха. Учет взаимодействия воздуха и ткани легких повышает точность результатов, – комментирует Михаил Цинкер, старший научный сотрудник ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН», младший научный сотрудник ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

На основе данных компьютерной томографии ученые построили 3D-модель дыхательных путей и легких, которая учитывает движение грудной клетки и диафрагмы. С помощью расчетов изучили, как во время дыхания внутри движется и оседает воздух с частицами пыли разного диаметра и плотности.

По результатам моделирования среди частиц диаметром 5 мкм (микрометров) оседает 53,12% плотностью 1000 кг/м3 и 86,41% – плотностью 4000 кг/м3. Таким размерам соответствуют плесневые споры в сыром помещении, пыльца, цементная пыль на стройках. Подобные скопления оседают в носу и носоглотке, но быстро покидают ее, когда человек чихает. Из частиц диаметром 2,5 мкм и плотностью 4000 кг/м3 оседает 53,5%. К ним может относится металлическая, минеральная пыль, частицы угля или кварца в промышленных зонах. Такой размер уже позволяет миновать носовой проход и осесть в бронхах и ниже, провоцируя тяжелые последствия. Например, кварцевая пыль вызывает силикоз – неизлечимую болезнь, при которой легкие воспаляются и покрываются грубой рубцовой соединительной тканью.

– Примерно 31,5-32% частиц диаметром 1 мкм оседает в нижней части бронхов. К ним относятся дым от сигарет и пожаров, а также тяжелые металлы в выхлопных газах и угольная пыль в шахтах. Все это провоцирует профессиональные бронхолегочные патологии, – поясняет Петр Трусов, профессор, заведующий кафедрой «Математическое моделирование систем и процессов» ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

Достоверность численного моделирования подтверждается натурным безопасным экспериментом в естественных условиях, в ходе которого носовую полость промывали дистиллированной водой и отслеживали местонахождение частиц и их размер.

Исследование ученых имеет важное практическое значение для медицины, экологии и промышленной безопасности. Ученые ПНИПУ и «Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработали математическую модель, которая позволяет прогнозировать, как разные типы загрязняющих частиц воздействуют на дыхательную систему человека.

Результаты помогут усовершенствовать нормативы по качеству воздуха на производствах, разработать более эффективные меры защиты для работников вредных профессий и снизить риск развития хронических заболеваний легких. Кроме того, модель может быть использована в клинической практике для оценки индивидуальных рисков у пациентов, проживающих в экологически неблагополучных регионах. В перспективе это позволит предотвращать тяжелые патологии и улучшать качество жизни миллионов людей, подверженных воздействию загрязненного воздуха.

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

С середины XX века мирный атом ассоциируют прежде всего с АЭС. Но при всей важности последних иногда за ними не видят многие другие сферы применения атомных технологий — от транспорта до лечения заболеваний и применения в сельском хозяйстве, новых технологий получения сложных материалов и производства аккумуляторов. Всего на неэнергетические цели на планете работают 223 реактора. Попробуем разобраться, чем они занимаются и какие еще направления находятся в фокусе атомной отрасли.

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно