Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые сократили неопределенность в оценке нефтяных запасов на 46%

Современная экономика остро зависит от стабильности топливно-энергетического комплекса. Однако его основа, нефтедобыча, сталкивается с истощением легкодоступных запасов. Для оценки их потенциала инженеры используют геолого-гидродинамическое моделирование, позволяющее испытывать стратегии разработки в виртуальной среде и создавать цифровых двойников месторождений. Тем не менее, традиционные подходы к проектированию, основанные на двумерных картах, не дают точной информации о строении пластов. Это ведет к неоптимальной расстановке скважин и потере значительных объемов нефти. Ученые Пермского Политеха разработали методику генерирования множества 3D-моделей с возможностью выбора наиболее достоверных, описывающих реальное геологическое строение месторождений. Исследование позволяет существенно сократить неопределенность в оценке нефтяных запасов и уменьшить количество моделей для анализа.

Мировая нефтяная отрасль столкнулась с новой реальностью: основные и легкодоступные месторождения уже освоены, и теперь приходится иметь дело со сложнейшими подземными структурами. Главная проблема в том, что нефть находится не в сплошных пластах, а в пористой горной породе, похожей на гигантскую губку. За миллионы лет тектонические процессы смяли, разорвали и сместили эту «губку».

В результате нефть осталась заперта в изолированных «карманах», точную карту которых невозможно составить с поверхности. Из-за этого специалисты вынуждены принимать многомиллиардные решения в условиях, когда подземная структура остается «слепой зоной», а каждая ошибка в проектировании разработки ведет к безвозвратной потере денег.

Чтобы заглянуть вглубь сложных месторождений, инженеры используют трехмерное геологическое моделирование. Оно позволяет создать цифровую копию подземного пространства, учитывающую структуру недр, свойства пластов и горных пород. Эта виртуальная копия помогает определять лучшие места для бурения, прогнозировать добычу и принимать ключевые технологические решения.

Однако при построении виртуальных моделей эксперты не всегда заранее знают о важных деталях, например, про внезапные изгибы пластов или невидимые разломы, которые могут повлиять на продуктивность месторождения. Чтобы учесть эту неопределенность, они создают не одну, а множество возможных версий цифрового двойника.

Когда массив моделей создан, возникает следующая проблема — отсутствие надежных инструментов для выбора оптимального варианта. Существующие методы отбора опираются на упрощенные критерии, не учитывающие полное соответствие виртуального строения реальным условиям. Это связано с технологической сложностью объединения разнородных данных и отсутствием математического аппарата для сравнения расхождений в метрах, процентах площади и тоннах добычи.

В результате, изучение подземного слоя всегда основано на косвенных измерениях, которые не могут дать исчерпывающей информации об объекте. Выбор недостоверного варианта напрямую ведет к финансовым потерям: стоимость бурения одной скважины исчисляется миллионами рублей, а ошибка в оценке запасов может сделать все месторождение нерентабельным

Ученые Пермского Политеха разработали первую в России методику генерирования множества 3D-моделей месторождений, которая позволяет объективно выбирать наиболее достоверные варианты из возможных. Это поможет точнее планировать добычу и избегать дорогостоящих ошибок при бурении скважин. На научную разработку получен патент.

Разработанную методику протестировали на одном из нефтяных месторождений России. Для исследования ученые собрали всю доступную информацию по нему: данные бурения скважин, результаты сейсмических исследований, историю добычи. На основе этих данных они создали 289 вариантов трехмерных геологических моделей.

Для построения двойников специалисты взяли готовый программный модуль, применяемый нефтяными компаниями. Они модернизировали его, добавив комплексную проверку данных месторождения по четырем независимым критериям.

При традиционном подходе к проектированию используется ограниченный набор параметров, не позволяющий определить лучшие модели. Для решения этой проблемы ученые добавили следующие критерии для оценки созданных двойников месторождения: сравнение толщины пластов в созданной модели и реальной скважине, соответствие модели данным предыдущих исследований, соответствие запасов в виртуальном пространстве показателям реальной добычи, а также геологическую реалистичность (правдоподобность распределения пород).

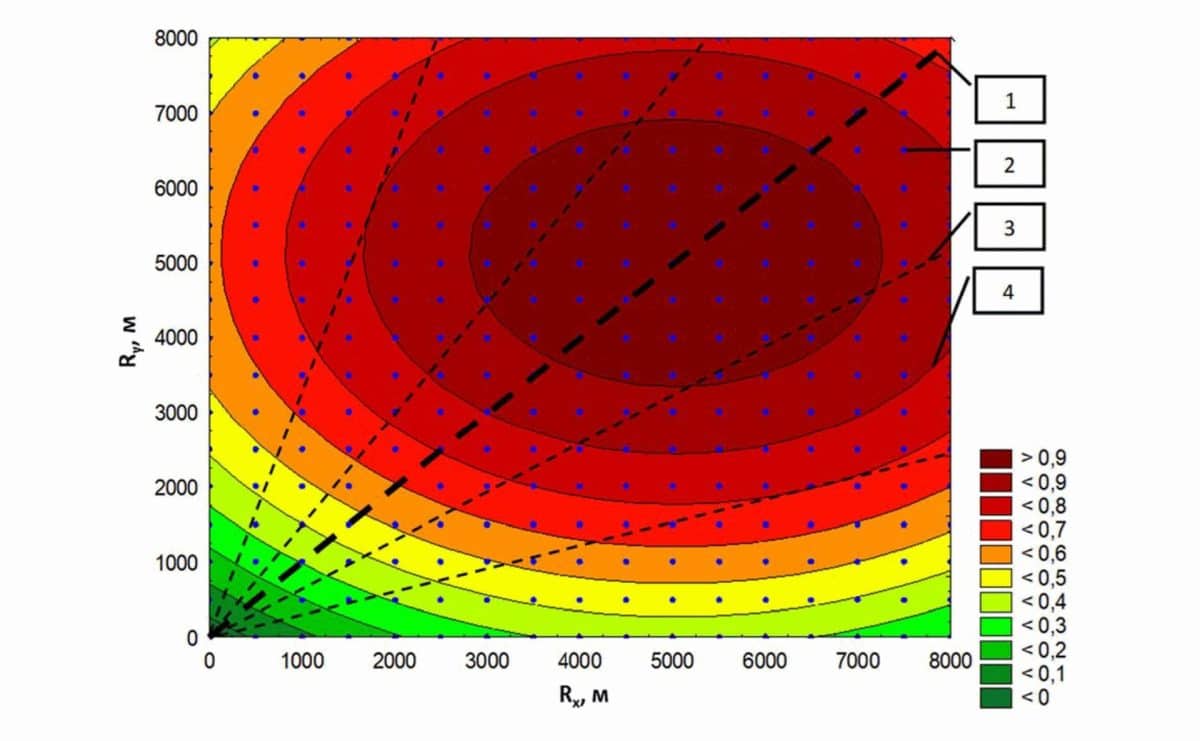

На основе добавленных параметров эксперты разработали показатель Оккол (алгоритм расчета), который количественно оценивал достоверность каждого цифрового двойника по шкале от 0 до 1. Это новый комплексный критерий, созданный специально для решения проблемы выбора наиболее достоверных геологических моделей.

Эффективность метода ученые проверили на реальном месторождении с известной историей добычи. Они сравнили, насколько прогнозы программы соответствуют фактическим данным за предыдущие годы. Модели с высоким показателем Оккол показали наибольшее совпадение, что и подтвердило работоспособность методики. Улучшенная программа автоматически отсортировала виртуальные двойники по этому показателю и выделила группу с наилучшими значениями.

— Конечный практический результат научной разработки — технология многовариантного моделирования с разработкой программного модуля. В течение многих лет нефтяные компании использовали при построении 3D-моделей месторождений иностранные решения. Однако сейчас в рамках программы импортозамещения предприятия стали ориентироваться на отечественные разработки. Нашей командой после получения патента ведутся переговоры о создании такого модуля многовариантного 3D-моделирования с одной из российских компаний, — рассказал Денис Потехин, доктор технических наук, доцент кафедры «Геология нефти и газа» ПНИПУ.

Ключевое преимущество разработки — решение проблемы геологической неопределенности на этапе выбора моделей. Анализ предыдущих исследований выбранного месторождения выявил существенную неопределенность — разброс значений в оценке запасов нефти составлял от 540,7 до 1194,1 тысяч тонн. После применения программы и отбора 49 наиболее достоверных моделей диапазон существенно сузился. Минимальные запасы составили 881,8 тысяч тонн, средние — 1037,3 тысяч тонн, а максимальные — 1185,6 тысяч тонн. В результате, добавление четырех критериев позволило сократить неопределенность в оценке запасов на 46% и уменьшить количество моделей для анализа на 83%.

— Анализ применения современных программных продуктов геологического 3D-моделирования показывает, что имеющиеся в них опции не дают возможности достоверного анализа объектов. Внедрение нашей методики предоставляет такую возможность и, согласно проведенным исследованиям, не имеет сегодня аналогов. Сейчас мы активно занимаемся продвижением научной разработки в производство, — пояснил Сергей Галкин, доктор геолого-минералогических наук, декан горно-нефтяного факультета ПНИПУ.

Усовершенствованная программа будет интересна как разработчикам программного обеспечения, так и компаниям, занимающимся проектированием разработки нефтяных месторождений. Ее внедрение поспособствует оптимизации производственных решений и соответственно увеличению извлечения запасов и динамики добычи.

Технология разработана при поддержке проекта Пермского края «Международные исследовательские группы» совместно с профессором Китайского нефтяного университета (Циндао) Ли Вангом, специалистом по геофизическим исследованиям скважин.

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Первое впечатление формируется за семь-десять секунд и представляет собой бессознательную оценку, основанную на невербальных сигналах и культурных стереотипах. При этом считается, что мужчины и женщины оценивают новых людей по-разному. Этот механизм восприятия в цифровую эпоху становится еще более важным и одновременно уязвимым, так как ключевые знакомства все чаще происходят онлайн, где восприятие ограничено форматом видеосвязи и профилями в соцсетях. Для проверки этих представлений и изучения принципа мгновенной оценки ученые Пермского Политеха провели эксперимент, чтобы понять, как именно формируется первое впечатление о незнакомце, и выявить реальные различия между представителями разных полов в этом процессе.

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно