Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Метод импедансной спектроскопии раскрыл механизм ингибирующего воздействия пирокатехина на сталь

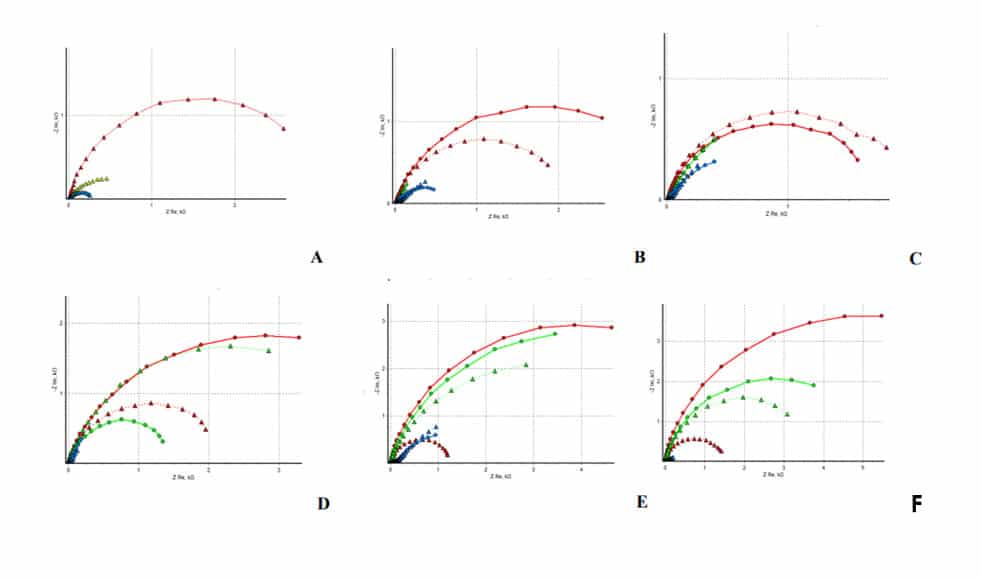

Ученые лаборатории окисления и пассивации металлов и сплавов ИФХЭ РАН завершили систематическое исследование ингибирования стали пирокатехином. Измерения проводились методом электрохимической импедансной спектроскопии. Выяснилось, что ингибирующее действие пирокатехина в основном связано с образованием прочных адсорбционных пленок на поверхности стали, которые защищают металл даже при его переносе в раствор без ингибитора. Оптимальная концентрация, обеспечивающая длительный защитный эффект, согласно результатам этих экспериментов, составляла пять граммов на литр пирокатехина.

Накопление смолистого осадка продуктов окисления пирокатехина на поверхности металла в результате гомогенной реакции с кислородом не явилась существенным фактором для ингибирования.

Было проведено несколько 28-дневных экспериментов, в которых образцы выдерживались в растворах с различными концентрациями ингибитора. Периодически, с интервалом в несколько дней, ученые измеряли импеданс образца в растворе с добавлением пирокатехина. Затем образец извлекали из раствора с ингибитором и тщательно смывали скопившийся на поверхности смолистый осадок. Очищенный образец переносили в модельный раствор без ингибитора для повторного получения спектра импеданса.

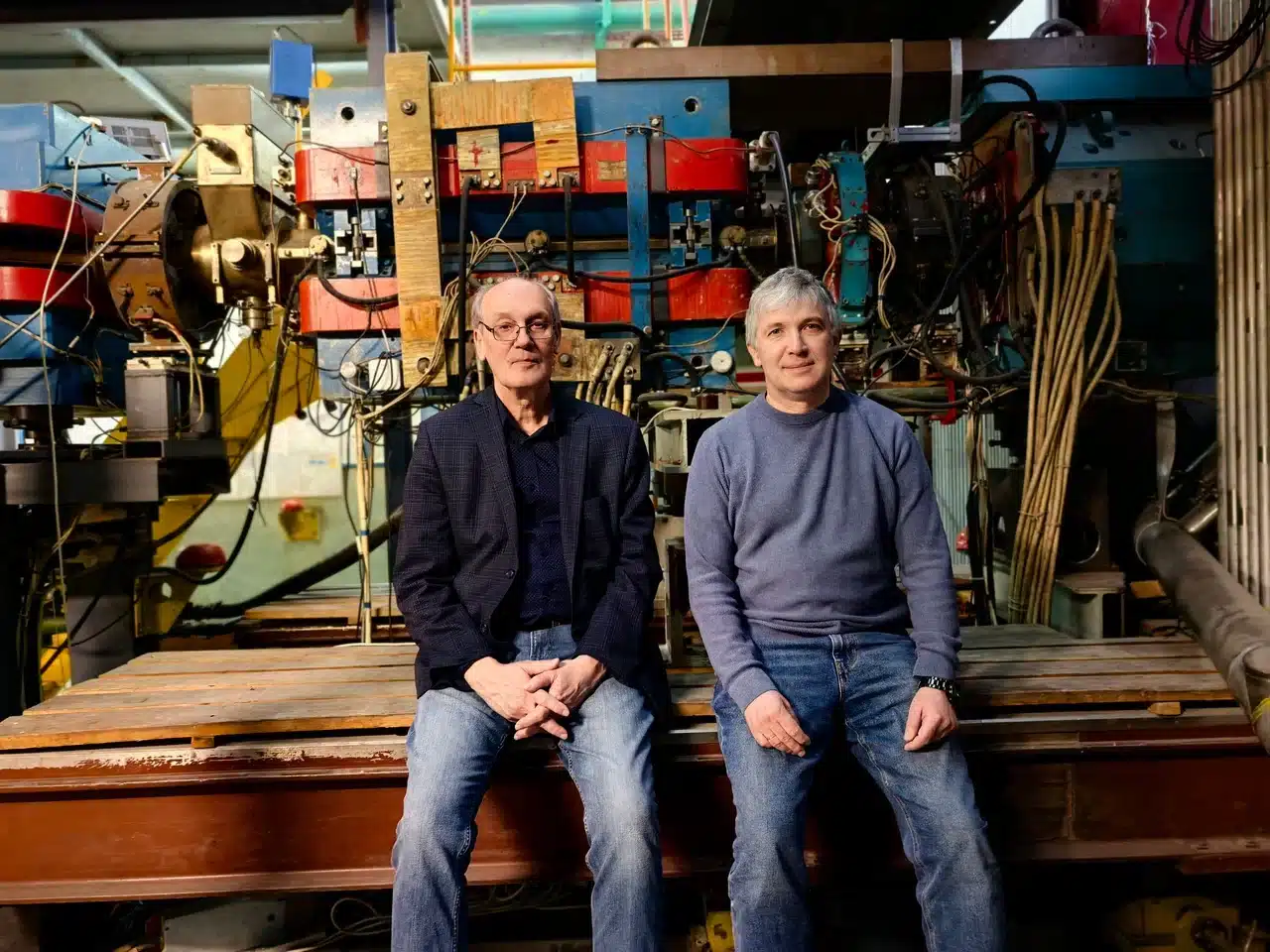

«Перед нашей научной группой стояла задача – прояснить механизм защитного механизма пирокатехина при коррозии стали и оценить степень влияния двух процессов: образования на поверхности стали тонких хелатных пленок и накопления на ней смолистого осадка из-за взаимодействия пирокатехина с активным кислородом, — рассказал один из авторов работы, ведущий научный сотрудник лаборатории окисления и пассивации металлов и сплавов ИФХЭ РАН, кандидат химических наук Вадим Эдуардович Касаткин. – Выяснилось, что ингибирующий эффект возникает преимущественно потому, что сильно адсорбированный пирокатехин блокирует активные центры поверхности металла. Однако в требуемых концентрациях пирокатехин является токсичным. Возможности его промышленного применения для защиты железобетонных изделий требуют дополнительных исследований».

Метод электрохимического импеданса (EIS) показал себя очень удобным инструментом для исследования коррозионных процессов, поскольку сравнение спектров, снятых с образцов с защитой и образцов без ингибитора, позволяет количественно оценивать защитный эффект. При снятии спектров импеданса воздействие на систему ограничено наложением переменного электрического сигнала малой амплитуды, которое не вызывает в ней необратимых изменений. Выполняя повторные измерения спектров через определённые промежутки времени, можно следить за состоянием защищаемого металла и за стабильностью действия ингибитора.

«В нашем Институте разработана серия универсальных потенциостатов IPC, которые вместе с дополнительным блоком FRA (Frequency Response Analyzer) позволяют реализовать методики спектроскопии электрохимического импеданса, — рассказал Вадим Эдуардович. — Тесное сотрудничество с коллегами, использовавшими это оборудование для изучения разнообразных объектов, а также самостоятельные исследования нашей научной группы позволили значительно усовершенствовать приборы и устранить многие проблемы, проявляющиеся при работе с некоторыми объектами». Исследование опубликовано в International Journal of Corrosion and Scale Inhibition.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно