Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Предложен новый метод обучения биполярных нейронных сетей

Исследование, проведенное коллективом российских ученых, в том числе МФТИ, — шаг вперед в области нейронных сетей и их обучения. В своей работе они предложили новую структуру биполярного морфологического нейрона и метод обучения, который может повысить вычислительную эффективность нейронных сетей.

Исследование опубликовано в Programming and Computer Software. Современные системы распознавания образов трудно представить без нейронных сетей. Эти технологии нашли широкое применение в мобильных и специализированных устройствах. На протяжении последних десятилетий исследователи искали способы улучшения производительности нейронных сетей, разрабатывая различные подходы, такие как квантование нейронных сетей и удаление весов. Одним из наиболее перспективных направлений стало создание упрощенных моделей нейронов, которые используют менее сложные операции по сравнению с классическими моделями.

Биполярный морфологический нейрон — это модель, которая использует операции сложения и взятия максимума вместо умножения и сложения, характерных для классических нейронов. Эта модель потенциально более энергоэффективна, так как операции сложения требуют меньше вычислительных ресурсов, чем операции умножения. Однако, несмотря на свои преимущества, биполярные морфологические нейроны требуют четыре ветви вычислений для достижения удовлетворительного качества распознавания, а также сталкиваются с трудностями при обучении.

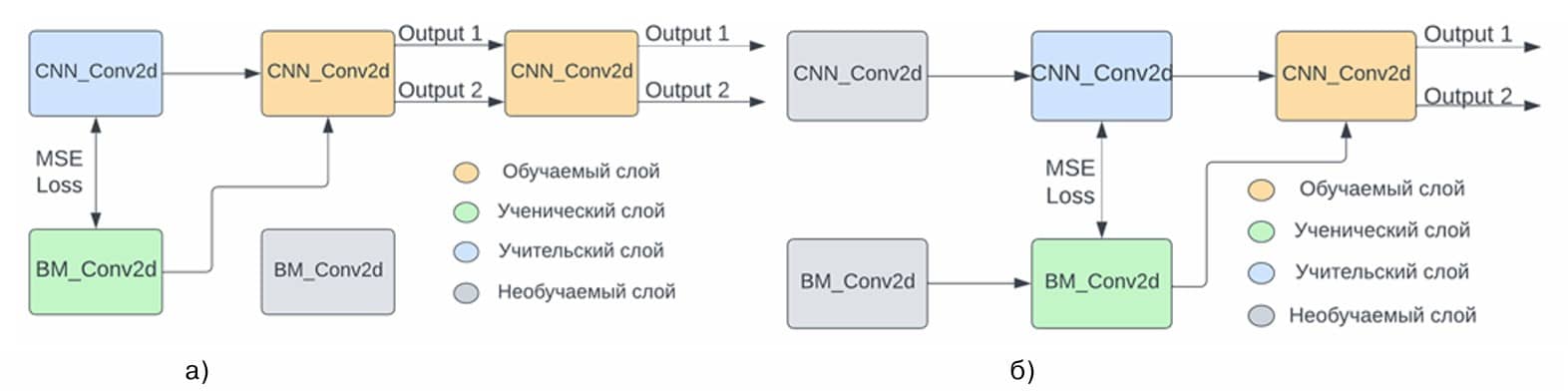

Принцип работы послойной дистилляции знания для БМ моделей для двух последовательно добавляемых слоев: а) для первого слоя, б) для второго слоя / © Programming and Computer Software

В новой работе ученые из МФТИ и Smart Engines с коллегами представили полутораветочную модель биполярного морфологического нейрона, которая сокращает количество вычислительных веток с четырех до одной. Кроме того, они разработали для этой модели новый метод обучения, который позволяет достичь точности, сопоставимой с классическими моделями. Основной целью исследования было улучшение структуры нейрона, что, в свою очередь, должно было повысить его вычислительную эффективность.

В процессе исследования использовался метод дистилляции знаний, который позволяет передавать информацию от учительской сети к ученической. Этот метод включает в себя изменение функции потерь, учитывающей выходы как ученической, так и учительской сетей. Результаты показали, что для LeNet-подобных сверточных моделей на выборке MNIST точность классификации составила 99,45 процента, а на выборке CIFAR10 — 86,69 процента. Эти показатели не уступают результатам классических нейронных сетей, что подтверждает эффективность предложенного подхода.

Во время обучения ученическая сеть строится последовательно слой за слоем. Для каждого добавляемого слоя к функции потерь добавляется среднеквадратичная ошибка между ним и классическим слоем учительской сети (CNN), после этого выход добавленного слоя передается в следующий слой учительской сети. На следующем шаге только что обученный слой фиксируется и выполняется обучение следующего слоя. В итоге к концу обучения будет обучена вся ученическая сеть.

Однако классический метод обратного распространения ошибки работает медленно с биполярными морфологическими нейронами из-за операции поиска максимума. Эта операция заставляет алгоритм обновлять лишь один вес на каждой итерации. Чтобы ускорить обучение, авторы исследования использовали непрерывную аппроксимацию для операции максимума, которая позволяет алгоритму сходиться быстрее благодаря обновлению большего количества весов за один шаг.

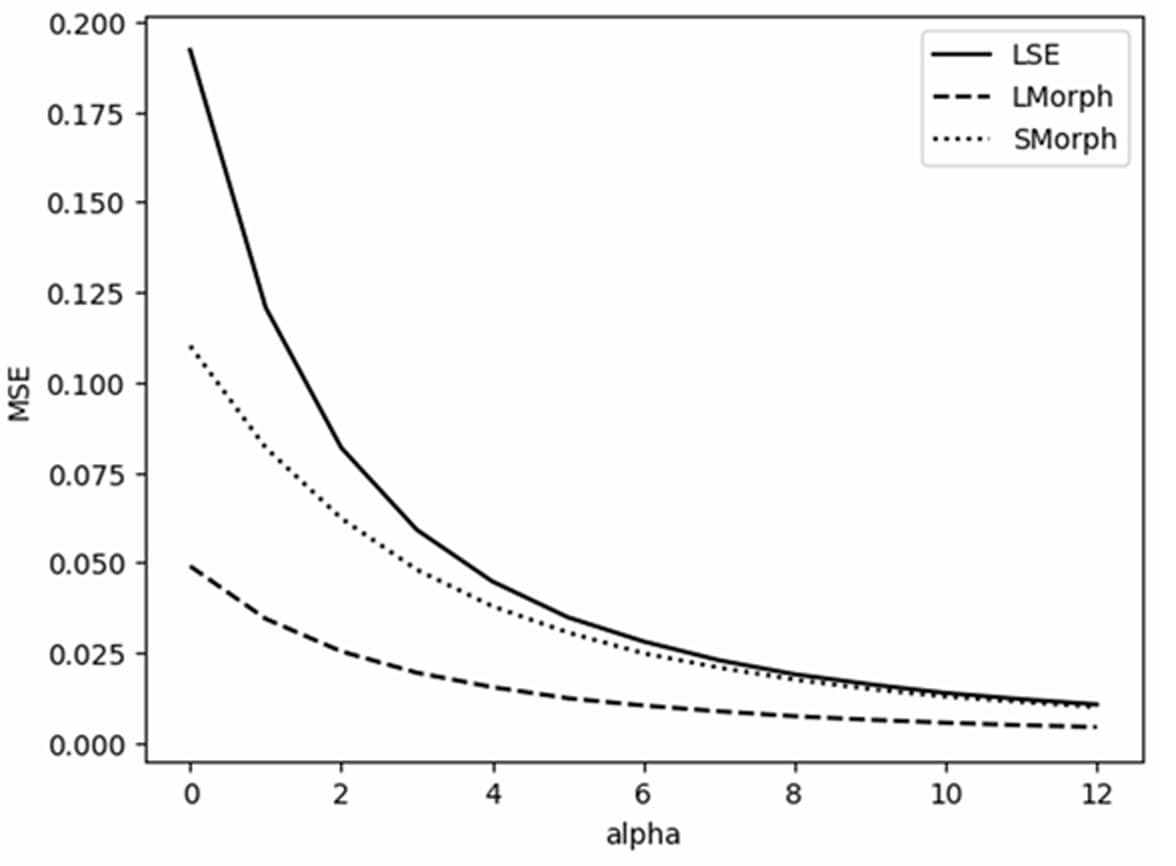

В исследовании были проанализированы результаты работы алгоритма обучения нейронной сети, использующие три разных формулы аппроксимации максимума, причем каждая из этих формул зависела от одного вещественного параметра.

Все три аппроксимации при значении параметра α больше 20 практически неотличимы от настоящего максимума. При использовании этих аппроксимаций при не слишком больших значениях параметра ɑ в нейронах на каждом шаге обратного распространения ошибки будет обновляться большее число весов, чем при использовании точного максимума, и это значительно улучшает обучаемость сети.

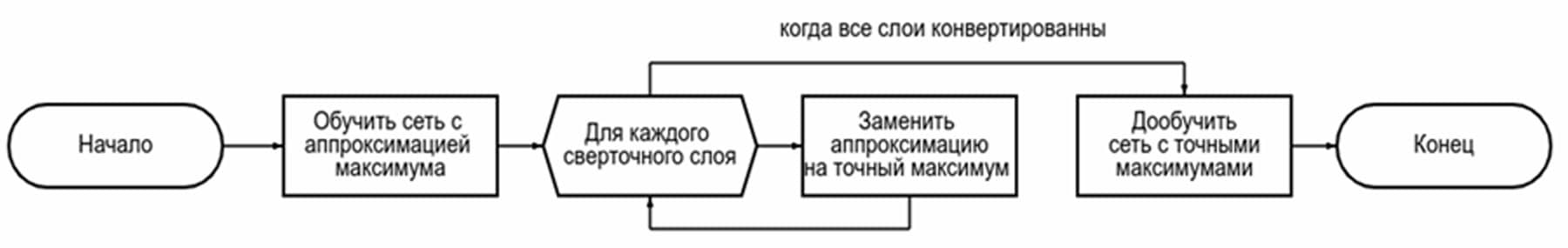

Для обучения моделей с помощью описанных методов дистилляции знаний использовались непрерывные аппроксимации максимума в два этапа. Первый этап — это обучение модели с аппроксимацией с помощью дистилляции знаний. Поскольку в предложенных аппроксимациях есть операции умножения и деления, то нужен еще один этап, в котором аппроксимация заменяется на точный максимум с сохранением полученных ранее весов. Далее получившаяся сеть дообучается с помощью дистилляции знаний.

«Мы исследовали новый способ построения нейронной сети, продемонстрировав, что наш метод обучения позволяет достигать высоких результатов с упрощенной структурой нейронов. Это открывает путь к созданию более энергоэффективных и быстрых нейронных сетей», — отметил Михаил Зингеренко, аспирант МФТИ.

Работа открывает новые возможности для развития технологий, основанных на биполярных морфологических нейронных сетях. Они представляют интерес в тех областях, где необходимо использование специализированных распознающих устройств, отличающихся аппаратной и энергетической эффективностью, таких как медицинская диагностика, автономные системы и многие другие.

Следующие шаги в этой области включают дальнейшие эксперименты и дополнительные компьютерные симуляции, которые могут привести к новым открытиям и улучшениям в области биполярных морфологических нейронных сетей и их применения в реальных задачах. Ученые планируют исследовать влияние различных архитектур таких сетей на эффективность и точность классификации, а также возможности интеграции новых методов обучения в существующие системы.

Таким образом, исследование российских ученых является важным вкладом в развитие нейронных сетей и их применения.

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Наш организм не синхронизирован с современным образом жизни и это создает нам много проблем: мы переедаем, страдаем депрессиями и болезнями сердца. Коренным образом с этим бороться нельзя, по крайней мере, не вернувшись к жизни охотников-собирателей. Но значительной части этих проблем вполне можно помочь… носимым устройством. Причем это не далекая перспектива, а реальность уже наших дней.

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.

Исследователи Центра языка и мозга ВШЭ с помощью магнитоэнцефалографии изучили, как мозг взрослых и детей реагирует на слова при чтении. Они показали, что у детей мозг дольше обрабатывает даже часто употребляющиеся в речи слова, а слова, которые встречаются редко, и псевдослова обрабатывает одинаково — медленно и по частям. С возрастом система перестраивается: высокочастотные слова переходят на быстрый маршрут, а вот новые сочетания букв по-прежнему анализируются медленно.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно